円山・四条派の全貌が明らかに 『円山応挙から近代京都画壇へ』

【REPORT】すべては応挙に通ずる。円山・四条派の系譜をたどる展覧会、ついに開幕

全3回

第3回

19/8/7(水)

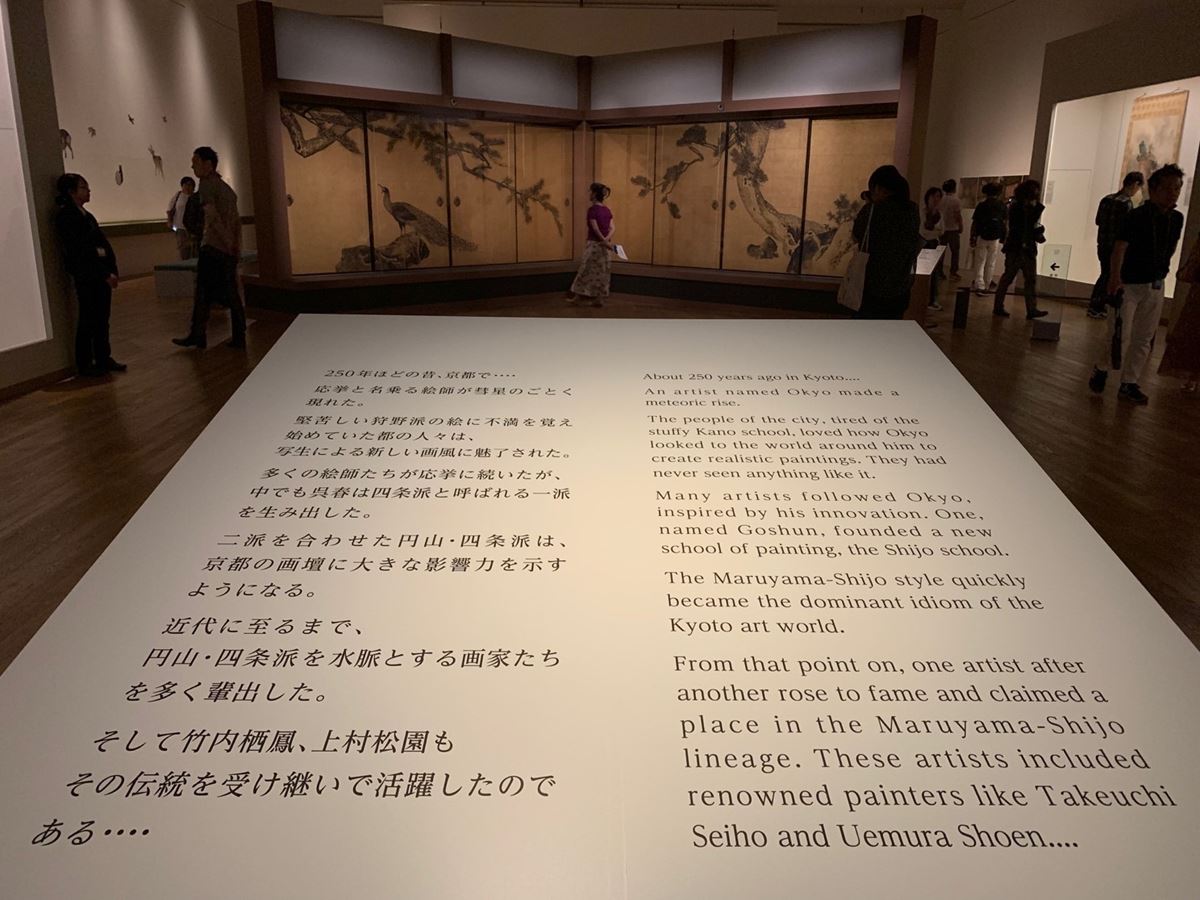

会場風景。奥に見えるのは、応挙最晩年にして最高傑作と言われる《松に孔雀図》。

日本美術史を語る上で重要な位置を占める「円山・四条派」。この流派が近代に至るまで、いかに大きな影響を与えたかをたどる展覧会『円山応挙から近代京都画壇へ』がついに開幕。東京藝術大学大学美術館(東京・上野)で9月29日(日)まで開催されている。

18世紀の江戸時代、京都では、近年大人気の伊藤若冲や曾我蕭白をはじめ、伝統的な流派である狩野派、土佐派、池大雅や与謝蕪村らの文人画など、様々な画家や流派が、百花繚乱のごとく咲き乱れていた。

そんな中、円山派の祖である円山応挙が現れたことで、京都画壇の様相は一変。応挙はどの流派にも所属せず、独自の絵画を作り上げた、ある種、孤高の画家だ。

特に応挙が得意とした緻密な写生画は、自然や動物、花などをありのままに生き生きとした姿で描き、それまでの日本絵画のように画題の解釈を必要としなかった。こういったわかりやすさや、見るだけで楽しめるという画風は、京都の人々を虜にし、爆発的な人気を博した。その結果、京都の画家たちはこぞって写生画を描くようになり、応挙のもとには多くの門下生が集まり、円山派という一大流派が形成されたのである。

一方、四条派の祖である呉春は、与謝蕪村に学び、師匠没後に応挙の画風を学んだことで、応挙の写生画に瀟洒な情趣をプラスした画風を育んだ。呉春が住居を構えた場所が四条であったために四条派と名付けられたこの流派は、呉春の弟、松村景文や岡本豊彦などの弟子たちに受け継がれ、京都の主流派となった。

そして二つの流派を合わせて「円山・四条派」と後年呼ばれるようになり、明治維新後、数多くの流派や画風がまだまだ群雄割拠していたにも関わらず、この流派は京都画壇のメインストリームとなっていったのだ。

ではなぜ、この応挙と呉春を源泉とした流派が、それ以外の流派や画風とは違い、近代にまで大きな影響を与えたのか。

その全貌を応挙、呉春から、竹内栖鳳、上村松園など江戸中期から戦前までの系譜を丁寧にしっかりと追うことで、解き明かしていこうとするのが本展の狙いだ。

会場は「すべては応挙にはじまる。」「孔雀、虎、犬。命を描く。」「山、川、滝。自然を写す。」「美人、仙人。物語を紡ぐ。」の4つのテーマで構成されている。

まず「すべては応挙にはじまる。」では、応挙の最晩年の最高傑作《松に孔雀図》を含む、大乗寺(兵庫県)の襖絵が観客を迎える。

通称「応挙寺」と呼ばれる大乗寺。応挙は天明7(1787)年に同寺と障壁画制作の契約を交わすと、一門を率い、画家として、そして全体を統率するプロデューサー的な立場で制作にあたった。

東京では約10年ぶりの展示となるが、今回は空間も楽しんでもらいたいと、大乗寺の展示空間を再現。東京展では応挙のほか、呉春、山本守礼、亀岡規礼の作品を見ることができ、残りは京都展での紹介となるので、両展見てその全貌がわかる仕掛けになっている。

同展監修の古田亮氏(東京藝術大学大学美術館准教授)は、「今回は展示空間、ライトに至るまですべてに工夫を施しました。またいま我々が見ている空間と、障壁画に描かれた空間とが地続きであるかのような空間構成を狙っています。そこも応挙が始めた画期的な仕掛けだと思います。単に応挙は写生をしただけの人ではない。いま私たちが思う写生というのは、スーパーリアルに写真のように描くことだと思いがちですが、応挙は空間すらプロデュースし、絵画を立体的に鑑賞できるように知恵をしぼったのです」と話す。

確かに、ライトの色や当て方により、細部までしっかりと応挙や呉春たちの筆致や筆使いを確認することができる。金地に墨一色で描かれたはずの孔雀や松が、緑色や茶色などにも見えてくるから不思議だ。また孔雀の首もこちらにせり出し、いまにも動き出しそう。そういった応挙の写生の妙技もじっくりと楽しんでほしい。

続く「孔雀、虎、犬。命を描く。」では、伝説上、架空の動物である龍や鳳凰よりも、孔雀や虎、犬、猿などの生きた鳥や動物たちを画題として取り上げた応挙たちの作品を紹介する。

動物の毛の一本、鳥の羽根の1枚までも写し取ろうとした応挙。その制作姿勢は弟子たちにも引き継がれ、猿を得意とする森派、虎を得意とする岸派などが人気を博した。いずれの作品も生命感、躍動感に溢れ、その特徴は近代京都画壇へも受け継がれている。そして近代の画家たちは、応挙以来の写生に西洋的な写実画法を加味して新たな表現をも生み出した。

「山、川、滝。自然を写す。」では、現実の世界における自然を描いた応挙たちの作品を紹介。応挙の登場までは、絵画の基本はやまと絵か中国画であったが、そこに描かれていた自然と呼ばれるものは、現実とは違った名所絵の世界や、見たこともない山水画の世界、理想的な世界であり、見る側と地続きの世界ではなかった。

応挙はそういった慣習も画風も踏襲せず、実在の場所を描くことを好んだ。さらに実際にその場に立って見た時の臨場感までをも写し出そうと試みたのだ。その応挙の考え、描き方は近代にまで踏襲され、数々の名作を生み出した。

「美人、仙人。物語を紡ぐ。」では、実は応挙が美人画にも新生面を拓いていたことを中心に紹介。

応挙は、唐美人と呼ばれる中国の貴婦人を描く伝統を踏まえはしたものの、他の流派とは一線を画した、温和で品格のある女性表現を生み出した。しかし残念ながら、当時の京都では自然や動物の絵画の人気が高く、応挙やその弟子たちの多くが人物画、特に美人画を描いていたことはあまり知られていない。

近代に入ると、上村松園が近代美人画の世界を確立。会場にはその松園が描いた《羅浮仙女図》(大正末期、東京展:9月8日まで展示、京都展:後期展示)、《楚蓮香之図》(大正13(1924)年頃、京都国立近代美術館蔵、東京展:後期展示、京都展:後期展示)も展示され、応挙との美人画の違いも楽しむことができる。

またそのほかにも円山・四条派は、古くからの画題である仙人や、物語の登場人物を描く人物画も得意とし、会場内に多数の作品が展示されている。

このセクションで注目したいのが、応挙の人物画の代表作と言っても過言ではない、円山応挙の重要文化財《江口君図》(寛政6(1794)年、静嘉堂文庫美術館蔵)。応挙は人体の構造というものをしっかり勉強、理解した上で、人物を描いている。なので、弟子にも人物を描く時は、裸の人を描いて服を着せなさいと教えたという。

「人体というものをきちんと理解しているからこそ、応挙の人物画はしっかりと成り立っているのです」と話すのは、もう一人の同展監修者の平井啓修氏(京都国立近代美術館)。

また同作について、「髪の毛のハラっと落ちていく感じや、着物の柄などを、あそこまで一種病的に描けるというのは、応挙のすごさ。ぜひ細かいところまで見ていただきたいですね。」とも語った。

円山・四条派の系譜を年代ごとにたどるのではなく、テーマ別の構成により、様々な画家が描いた同じモチーフの作品が並べて展示されているのが同展の大きな特徴だ。例えば「孔雀」だと、応挙をはじめ、芦雪や呉春、息子の応瑞、岸駒の作品が紹介されている。生まれた時代や描いた画家による表現の違い見比べることで、円山・四条派とはどのような潮流だったのか、その答えの一端をつかむことができるはずだ。

なお、同展は東京展の後、京都国立近代美術館へ巡回。またそれぞれの会場での展示も前期・後期にわかれ、大幅な展示替えがあるので、お目当ての作品は展示期間を確認してから出かけてほしい。

取材・文:糸瀬ふみ

東京展(会場:東京藝術大学大学美術館)

前期:8月3日(土)〜9月1日(日)

後期:9月3日(火)〜9月29日(日)

京都展(会場:京都国立近代美術館)

前期:11月2日(土)〜11月24日(日)

後期:11月26日(火)〜12月15日(日)

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内