「料理は愛情」は呪縛になる? 『料理なんて愛なんて』著者・佐々木愛が語る、“アンチ料理小説”を書いた理由

21/3/20(土) 10:00

「料理は愛情」って本当なのだろうか? もちろん、大切な人への手料理には愛情がこもっているだろう。だがそれは、料理をつくらない人に愛情がないということだろうか? そんなはずはない。高級チョコにだって、値段を奮発したぶんの愛はある。へたな手作りよりもちゃんとおいしいものを食べてほしいという思いやりだってある。だが、『料理なんて愛なんて』の主人公・優花の愛は、好きな人に伝わらない。自分より愛情が薄いとわかっている人の手作りチョコの前に敗れてしまう。そんな彼女が手料理の呪縛を解き放とうと奮闘するも、料理好きになるどころかますます嫌いになっていく前代未聞のお料理小説。著者の佐々木愛さんにお話をうかがった。(立花もも)

「料理は愛情」「胃袋を掴め」

――料理嫌いの優花が片思いしている真島さんは、料理の得意な女性が好き。なんとか恋人同士になれたものの、バレンタインの日、「好きな人に手作りチョコをもらったから」とフラれてしまう。その好きな人っていうのが、料理教室の先生という……。他人事じゃない女性は多いんじゃないでしょうか。

佐々木:私自身も、料理がすごく苦手で。料理小説って、描写が丁寧だったり、読んでいるとお腹がすいたり、とても好きなんですけれど、その過程で登場人物がだんだんと料理好きになったり、料理を通じて前向きになったり、腕前も上達していくことが多いと思うんです。そういうとき、私は主人公の成長を喜びながらも、ちょっと淋しくなってしまう。そんな疎外感のようなものを料理小説に抱いてしまう自分にも落ち込むのですが、同じ感覚のかたもいるんじゃないかと思ったんです。それで、徹底して料理がきらいだし、上手にもならない主人公を書こうと。

――手作りチョコにトライするもあえなく挫折し、自分にとっていちばんの愛情表現である高級チョコを渡そうとした矢先にその仕打ち……。〈チョコを手作りしなかったからといって、真島さんを好きな気持ちが沙代里さんに負けているわけじゃないのに。〉という優花の言葉は刺さりました。本書で描かれる「料理は愛情」論へのアンチテーゼは、以前から考えていたことなんですか?

佐々木:前から「男心を掴むなら胃袋から掴め」など、料理と愛情を結び付ける恋愛指南には「えっ、ほんとに?」と思っていて。私自身が結婚したときも「じゃあ料理するようになったの?」とよく聞かれて、恋愛や結婚と料理って、こんなに結び付けて考えられているものなのかと驚きました。手料理には確かに愛情があるかもしれないけれど、それなくして愛情が示せないわけじゃないのでは……という、違和感を書いてみたかったのはあったと思います。また「料理は愛情」や「胃袋を掴め」といった常套句そのものにも興味がありました。料理関係に限らず、あらゆる常套句の裏には、それを発した人の数だけの背景、理由があるのかもしれない――という希望を持ちたいと私は思っていて、その希望を込めたものが書けたと思います。設定とラストだけを決めて書き始めたので、過程で何が起きるのかは自分でもわからなかったのですが、書き終えてから、ひとつの言葉の意味を自分で知りに行くというのは、こんなに迷走が必要な作業なのだなぁと気付きました。

担当編集者:初めて長編小説に挑戦いただくとなって、プロット案をいくつかいただいたとき、最初から今作の「アンチ料理小説」みたいなコンセプトはありました。おっしゃったように、料理小説は好きだし、料理で幸せになることに憧れはあるんだけれど、そこからこぼれてしまう人たちを書きたい、というような。

佐々木:確かに、最初から「主人公は絶対に料理上手にはならないし、好きにもならない。料理で恋愛が左右されたりもしない」というのは決めていたと思います。あと、私は小川洋子さんの作品を心の支えとしているのですが、その小川洋子さんの初めて書かれた長編が「シュガータイム」という食をテーマにした作品だったことも、このテーマを選んだ理由の一つです。

――真島さんはどんなふうに生まれたんですか?

佐々木:“嫌いになりたいけれど嫌いになれない人”代表、でしょうか。優花の友人・百合子が言うように、はたから見ると全然いい人じゃないし、むしろ友達にもなりたくないタイプですけど、恥ずかしいタイトルの自己啓発書を冷蔵庫に閉まっておくところや、ホッキョクグマに自分を投影する青いところは、個人的にはちょっと好ましく思っています。

――「(きみも僕のことをずっと好きでいてくれたから)わかると思うんだ。好きじゃない子からの『一生愛してる』より、好きな子からの『ちょっと好きかもしれない』が欲しいこと」っていう別れ際のセリフは、けっこうひどいですけどね。

佐々木:ひどいですね(笑)。でも正直な人だなとも感じます。現実でも「どうしてその人と付き合って、そんな苦労を……」というパターンを、けっこう見かける気もして。まわりがなんと言おうと、その人にとってはたった一人の好きな人なんだと思います。

――優花自身、すばらしい人なんて思ってもいないけど、好きでいることをやめられない……。そのままならなさが、「なれるもんなら料理を好きになりたいし、上手にもなりたいけど、なれない」というのと通じる気もしました。

佐々木:優花の迷走は、真島さんを諦めきれないと同時に、料理のことも諦めきれないところから始まっていると思うんですけど、私自身、料理上手な人への憧れは強くて。王道の料理小説を読んで、ちゃんと心を温められる人、疎外感を抱かない人にも、「私もそうなりたい」と憧れます。なんでこんなに憧れるのだろうと考えたとき、一つひとつの物事を間違わずに選びとれる人に憧れているのではないか、と思ったんですよね。あたりまえに料理って良いものなんだと思える初期設定というか、素質そのものをいいなぁと思っていると。一方で、いまどき自炊しなくてもなんとかなるし、料理は生活必需というより趣味の範囲だろうとも思うし、手順を間違えたって最後に調味料を足すことで帳尻合わせできる、という気持ちもあり……。誰にでも当てはまる正解はない問題だと思うので、様々な考え方をもつ人たちに登場してもらいました。

優花ほど料理が嫌いな人は少数派?

――過程で何が起きるのかは自分でもわからなかった、とおっしゃっていましたが、ご自身で「こんなことになるとは」と思った場面はありますか?

佐々木:サヨリの干物をつくる場面です。真島さんの好きな人も沙代里というのですが、私は当初、同じ名前の魚がいることを知らなくて。サヨリという魚がいると知ってから、「沙代里さん、干物になる!」と思いました。

――魚類界の麗人と言われるほど美しいのに、お腹をさばくと真っ黒で、意外と腹黒い人という意味でサヨリのような人と言われることもある。それを知った優花が、真島さんと沙代里さんを招き、目の前で腹をさばき干物をつくろうとする……。すごくいいエピソードでしたけど、偶然から生まれたんですね(笑)。

佐々木:はい。沙代里さんの名前もすでに決まっていたし、こんなことあるんだと、ちょっとおもしろかったです。それから、あとで付け足した場面なんですが、闇鍋パーティーの帰り道は書けてよかったと思います。

――鍋の具に持参してしまった板チョコを百合子に渡す場面ですね。

佐々木:手作りでもなければ、高級でもない、ただの市販の板チョコ。それを闇鍋の材料として鍋に入れたら鍋パーティーは台無しになってしまうんですが、落ち込んでいる友達に渡したとき、励ましたり勇気づけたりする特別なものになる。ただの板チョコがシチュエーションや、あげる人と受け取る人の関係が変わるだけで、意味もがらりと変わると気付けました。

――優花はずっと、「つくる」ことにこだわり続けていますけど、料理ってそもそも「食べる」ためのものですもんね。手作りであろうとなかろうと、食べた人が感じればそこに愛情はあるし、どんなに愛情をこめても、たとえば優花の壊滅的に失敗した手作りチョコでは、きっと真島さんは愛情を感じてはくれなかったでしょうし。

佐々木:そうですね。そういう「料理は愛情」に対するさまざまな思いを感じていただければと思うんですが、刊行してみて気付いたのは、みんな、私が思っているよりも料理が好きなんだな!? ということで。

――そうなんですか?

佐々木:もっと共感してもらえると思っていたんですが。優花ほど料理が嫌いな人は少数派だったようです……。

――たしかに、料理だけを例にあげるとそうかもしれないんですが……。この作品で、料理を通じて描かれているのは、「ほとんどの人が当たり前にできていることを、自分だけがうまくできないし、頑張ることもできない」という孤独ですよね。

佐々木:そうですね、それは意識していました。当たり前のことができないといっても、極端な話ではなくて、社会生活はちゃんと営めるし、世間から隔絶されているわけでもない。のちに出てくる料理人の東当さんみたいに、料理なんてできないままでいいと言ってくれる人も少なからずいるでしょう。ただ、なりたい自分に現世ではどう頑張ってもなれないんだ、と知ってしまったときの衝撃は、当人にとってみれば大きいです。人からは笑われるだろうし、自分でも「なんで私はこんなことで深刻ぶってるんだろう」とばかばかしく思うような部分を、真剣に書きたいです。

――真島さんには、自己啓発書をたくさん買って冷蔵庫にしまうクセがありますけど、優花にとっての料理が、真島さんには人とのコミュニケーションだったのかな、と思ったんですよね。そんなふうにみんな、他人から見れば大したことじゃないことで、悩んだり抜け出そうとあがいたりしているのかな、と。

佐々木:ありがとうございます。私も自己啓発書をよく買っちゃうんです。で、家族に見つからないよう隠したりしているので、そこは活かせてよかったなあと思いました(笑)。

好きなら〇〇すべき

――会社の後輩・坂間くんも、キーパーソンのひとりですよね。自炊信仰は皆無で、人付き合いを避けがちなタイプだけど、10代から70代までの赤の他人が疑似家族として暮らすリアリティ番組が好きで、自分もひそかにオーディションを受けているという。

佐々木:リアリティ番組って不思議なんですよね。いじわるな気持ちで観ながらも、観ていると“人”を好きになっていける感じがする。現実に人と関わるって、つらいことが多いじゃないですか。傷ついたり、怒らせたり、誰にも見せたくない自分をさらけださなきゃいけなかったり。でもリアリティ番組は、直接かかわらないまま人を知って、本質に触れられたような気持ちになる。無責任に他者を傍観できる。だから好きなのかしらと思ったのを、彼には託しました。

――以前、別のインタビューで、三谷幸喜作品を好きなのは、観ていると人間が好きになれる気がするから、とおっしゃっていて。それと近いものがあるのかなとも思ったんですが……「好きになれる気がする」ということは、あまり好きじゃない部分がある、ということでですか?

佐々木:ああ、そうですね……。人を好きになりたい、とはすごく思っているんですけれど、そう思っているということは、好きではないのかもしれないし、自分はとても冷たい人間なのでは、というのが、ここ数年の悩みです。

――坂間くんのセリフにも、ありましたよね。「『好き』とも『嫌い』とも決められないから『好きになりたい』と言い続けるとか、そういうのは『好きになりたい詐欺』なんじゃないかって。それがいちばん、馬鹿にしてて、ずるいんじゃないかって」と。

佐々木:私の中で、これが好きだと自信をもって言えるものって、あまりないんですよ。それは人に対しても。たとえば芸能人とか、誰かに心を一生懸命注げる人たちは、楽しそうだなって思いますし、自分以上に大事なものがあるというのも、素敵なことだと思うんです。それが言えない私は、けっきょく自分にしか興味のない人生を送っているんじゃないかと悩むことはあります。

――ああ……。優花って、真島さんのことを好きな気持ちは誰より強くて揺るぎないはずなのに、彼のために料理上手になることはどうしてもできない自分に葛藤しているわけですよね。それって、どんなに好きな相手がいたとしても、「自分」という枠を決して超えられない自分への絶望、みたいなのもあるんでしょうか。

佐々木:そうかもしれません。先ほど言った「なりたい自分に現世ではどう頑張ってもなれないんだと知ってしまったときの衝撃」と重なりますね。言われて納得しました。主人公は小説の中で引っ越しをしますが、引っ越しは「自分」のためだけなので、躊躇なくできちゃうんですね。あんなに面倒くさいことを、ぽんと気軽に。

――それでも、やっぱり、優花が真島さんを好きな気持ちに嘘はない。

佐々木:好きな人においしい料理を作ってあげたい、健康にいいものを食べて長生きしてほしい、とは思うけど、自分でそれを上手に与えてあげることはどうしてもできない。そういう人も、いると思うんです。……そうですね、その人のことを好きならきっと料理してあげたくなるはずだ、のような、好きなら〇〇すべき、愛してるなら○○するのがスタンダード、とされることにうまく適合できない感じを書きたかったです。

――初の長編小説を書きあげてみて、手応えとしてはいかがですか。

佐々木:客観的に読むと「なんだこれ、おもしろいぞ」とびっくりしましたが、自分で書いたのだと思いながら読むと、まだまだ書きたいようには書けてないなぁと。次はもっと書けるはずですので、今作も一人でも多くのかたに読んでいただけるといいなと思います。

■佐々木愛(ささき あい)

1986年生まれ。秋田県出身。青山学院大学文学部卒。「ひどい句点」で、2016年オール讀物新人賞を受賞。2019年、同作を収録した『プルースト効果の実験と結果』でデビュー。

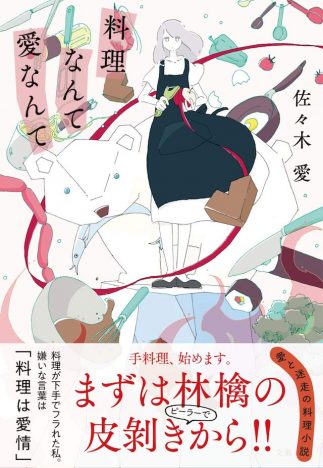

■書籍情報

■書籍情報

『料理なんて愛なんて』

佐々木愛 著

定価:1,760円(税込)

出版社:文藝春秋

公式サイト