「すばる」編集長・鯉沼広行が語る、創刊50年の歴史と変化 「文芸誌としてできることをしたい」

20/12/27(日) 10:00

集英社が発行する純文学雑誌「すばる」は、2020年に創刊50周年を迎えた。2019年6月に同誌編集長に就任した鯉沼広行氏は、集英社文庫、集英社新書、小説すばる、文芸単行本と、文字ものの編集に携わる部署を主に歩んできた。また、出版のありかたを考えるため、働きながら大学院に通った経験も持つ。鯉沼氏の文芸出版に対する考えを聞いた。(11月30日取材/円堂都司昭)

宣伝部での経験で視野が広がった

――入社した頃はどんなジャンルをやりたいと思っていたんですか。

鯉沼:入社したのは1991年です。子供の頃から本を読むのが好きだったのですが、大学卒業後は、出版社で編集の仕事がしたいと考えていました。当時はネットもなかったですし、総合的に文化と触れるような雑誌の編集をしたくて。いま思うと恥ずかしい限りですが、学生時代にバンドや文芸サークルをやっていたこともあり、文芸はもちろん、映画や音楽、美術など様々なカルチャーを扱う雑誌をいずれ創刊したいくらいの気持ちでした。そして経験を積んである程度の年齢になったら文芸系の書籍の編集に携われればと思ってました。学生が抱きがちな、青臭い夢としか言いようがないです。

――集英社は多くのジャンルを扱う大手ですし、1980年代にはコミックや雑誌に勢いがあった一方、「ラテンアメリカの文学」シリーズを刊行したりもしていましたね。

鯉沼:そうですね。集英社の漫画も好きで読んでいましたが、小説に関して言うと、ミステリやSF、時代小説、海外文学、純文学など、一通りハマった時期がありました。たしかに集英社は、僕の入社少し前の「集英社ギャラリー 世界の文学」の創刊など、翻訳もののイメージもある会社でした。ただ、当時は出版社は採用人数に対して応募者が非常に多い時代だったので、それぞれのカラーなどを考える余裕は一切なく、とにかくどこでも入社できればありがたいと思ってました。

最初に配属されたのは宣伝部の書籍宣伝課で、編集に対する思いが強かったので、最初は多少きつかったです。ただ、3年いたのですが、ふり返ると若い頃に営業セクションを経験したことは、かなりためになってます。宣伝部は会社全体を見渡せる部署でもありましたし、編集に異動したあとも出版社の営業の苦労が肌でわかる感覚があり……。最初から編集に配属されるよりも、結果的には視野を広げられたと感じてます。

文庫編集部に異動したとき、入社前に集英社文庫を買ったことがあるのかが気になって探したのですが、新潮や岩波、角川、文春などばかりでなかなか見つからない。ようやく見つけたのが、ボールドウィンの『もう一つの国』。『アメリカ短編24』という山本容子さんの装画による翻訳シリーズが出ていて、その冒頭のボールドウィンの短編がとてもよかったので買ってたんですね。

――バブルが弾け、経済が厳しくなる時期ですね。当時で印象に残っている小説は。

鯉沼:その頃から新人賞受賞作品やデビュー作には目を通すようにしてました。一つだけ挙げると、1991年に講談社の群像新人文学賞を受賞した多和田葉子さんの「かかとを失くして」を読んだとき、頭抜けて素晴らしいと感じました。今でも雑誌のコピーを持っています。のちに「三人関係」という作品とカップリングされて単行本が出たのですが、多和田さんの単行本はそのときから買い続けてます。

――集英社のすばる文学賞でいうと、辻仁成さんが受賞してデビューした頃でしょうか。

鯉沼:はい、辻さんは僕の入社前1989年に受賞されていて、書籍宣伝課だった時に北海道でのサイン会に同行したことがあります。後年、文芸書の編集者として『日付変更線』という書き下ろし長編小説(上下巻)などを担当しました。当時はほかにも作家のイベントやシンポジウムなどにかかわり、翻訳書やコバルト文庫の宣伝も担当しました。ミラン・クンデラの単行本が出ていた頃ですね。

知識を体系的なものとして捉え直すために大学院へ

――編集の仕事はどの部署から。

鯉沼:入社3年後に文庫編集部に異動して、山田風太郎さんや堀田善衞先生、島田荘司さんの文庫などを担当しました。すばる文学賞佳作の仁川高丸さんの『微熱狼少女』を文庫化する際、解説を橋本治さん、カバーイラストを江口寿史さんに依頼したんです。新米編集者からの唐突なオファーだったのですが、お二人とも快く受けてくださって……。ただ、原稿は遅れに遅れてもう本が出ないというところまでいってしまい、本当にまずいと思いましたがお二人ともぎりぎり間にあわせてくれました。橋本治さんは、のちに文芸書の編集になったときに、『結婚』という単行本を担当しています。「すばる」に掲載された作品です。

その後「小説すばる」編集部へ移りました。新本格ミステリのブームがあって講談社ノベルスから京極夏彦さんがデビューした頃です。小中高とミステリに耽溺したので関心があったのですが、『姑獲鳥の夏』は衝撃的でした。先輩を引き継ぐかたちで夢枕獏さんの『神々の山嶺(いただき)』の連載を担当し、毎月徹夜しましたが、この作品はのちに柴田錬三郎賞を受賞しました。時代小説の北原亞以子さん、小説すばる新人賞出身の花村萬月さん、森博嗣さんや北森鴻さん他を担当しました。先輩から引き継いで担当になったり、いいと思う作家に会いに行って担当したので、その頃にデビューされた方を担当することが多かったです。

その後、新書ブームがあって集英社も新書を創刊することになり、文庫編集部内にその準備として新書企画室ができて、創刊メンバーとして新書に携わることになりました。カバーデザインを企画室のメンバーがプランを出し、社内コンペで決定したのですが、原研哉さんによる創刊当初のデザインは僕が提案したプランです。

後で数えてみるとだいたい100冊くらいの新書を担当してました。人文科学系、社会科学系、自然科学系、アート、歴史ものなどさまざまです。とても挙げきれないのですが、奥田知志さんとの共著を含めた茂木健一郎さんの一連のタイトルは担当しています。

この時期に翻訳書の編集を学びました。翻訳編集を長くしていた先輩が部長として就任したときに、一から手ほどきを受け、版権交渉でフランクフルトブックフェアへも行きました。自分が担当したのはチョムスキーやジジェク等々。ラース・スヴェンセン『退屈の小さな哲学』はとりわけ編集作業が大変だったので記憶に残ってます。新書でも作家人脈で森博嗣さんや花村萬月さんのエッセイを出しました。ただ、小説家には小説以外の仕事は積極的には依頼しにくい面があり、そのへんは考慮しています。

――大学院で学ばれたのはその頃ですか。

鯉沼:当時、グーグルブックスなども出てきて出版業界に大きな変化が予感されていたんです。福井健策さんの『著作権とは何か』を担当したときにも、創作物が生み出される土壌や出版社の果たすべき役割などについて、いろいろ考えることがあり……。もともと、大きくは売れないけれども良い本があり、どうすればそれらを出していけるのかという問題に直面していたので、それを考えたい気持ちもあった。ウィリアム・J・ボウモル他『舞台芸術—芸術と経済のジレンマ』でも論じられているような古典的な問いです。売れることの価値は当然あり、最も重要なことです。ただ一方では、そんなに多くの人に届かなくても限られた人には深く刺さる作品の価値もありますし、後の世で評価される作品もあるかもしれない。そういう出版物を集英社から出している価値というものもあるだろうと。それを民間企業でどう実現していくのかを考えたいという気持ちがあった。あと、新書の編集をしていると断片的な知識が膨大に蓄積されていくので、体系的なものとして捉え直したいという欲求もありました。

――相当ハードな生活になりますよね。

鯉沼:普通に受験して入学したのですが、もちろん上長には相談して必要な承諾は得ています。業務に抵触しないように、休暇や半休、集中講義等々を駆使しました。その後、文芸書の編集に異動したのですが、新書には小説論はあっても、小説そのものはないんです。再び小説が相手になり、引き継ぐかたちで担当した桜木紫乃さんの『ホテルローヤル』は直木賞を受賞しました。いま映画が公開されています。また、北方謙三先生の「大水滸伝」シリーズの最後となる『岳飛伝』を引き継いで完結にいたり、その後モンゴルやウズベキスタンでの取材に同行して新シリーズ『チンギス紀』を立ち上げ、単行本を担当しています。

「小説すばる」と「すばる」の違い

――コロナ禍の今年は貴社も含め、文学賞の授賞式が軒並み中止や延期になりましたけど、鯉沼さんは柴田錬三郎賞(エンタメ系中堅作家が対象)、すばる文学賞、小説すばる新人賞、開高健ノンフィクション賞という集英社出版四賞の全部にかかわった感じですね。

鯉沼:いまの現場としてはすばる文学賞と柴田錬三郎賞ですが、経験としてはすべてかかわったことになりますね。開高健ノンフィクション賞は新書編集部にいたときに立ち上げられましたし、小説すばる新人賞も編集部にいたことがあるので。あと、現在は渡辺淳一文学賞にもかかわっています。文芸セクションはもちろん、ノンフィクションや翻訳の編集まで、一通り現場で体験できたかたちです。

――「すばる」以前はエンタメ系の担当が多かったことになりますか。

鯉沼:そうですね……「すばる」掲載作品の単行本化も担当しましたが、そうかもしれません。文芸書では小池真理子さん、朝井まかてさん、島本理生さん、馳星周さんはじめ直木賞を受賞された方やのちに受賞する方の作品を担当させていただいたので。個人的にはいわゆる純文学も好きですし、時代小説やミステリも好きなのですが。文芸書は「すばる」と「小説すばる」に挟まれた位置にあり、文芸書から「すばる」への異動は物理的には数メートルなんです。この三つは文芸編集部という一つの部のなかで連携して仕事を進めているので、大きなギャップはありません。

――「小説すばる」と「すばる」の違いはなんですか。

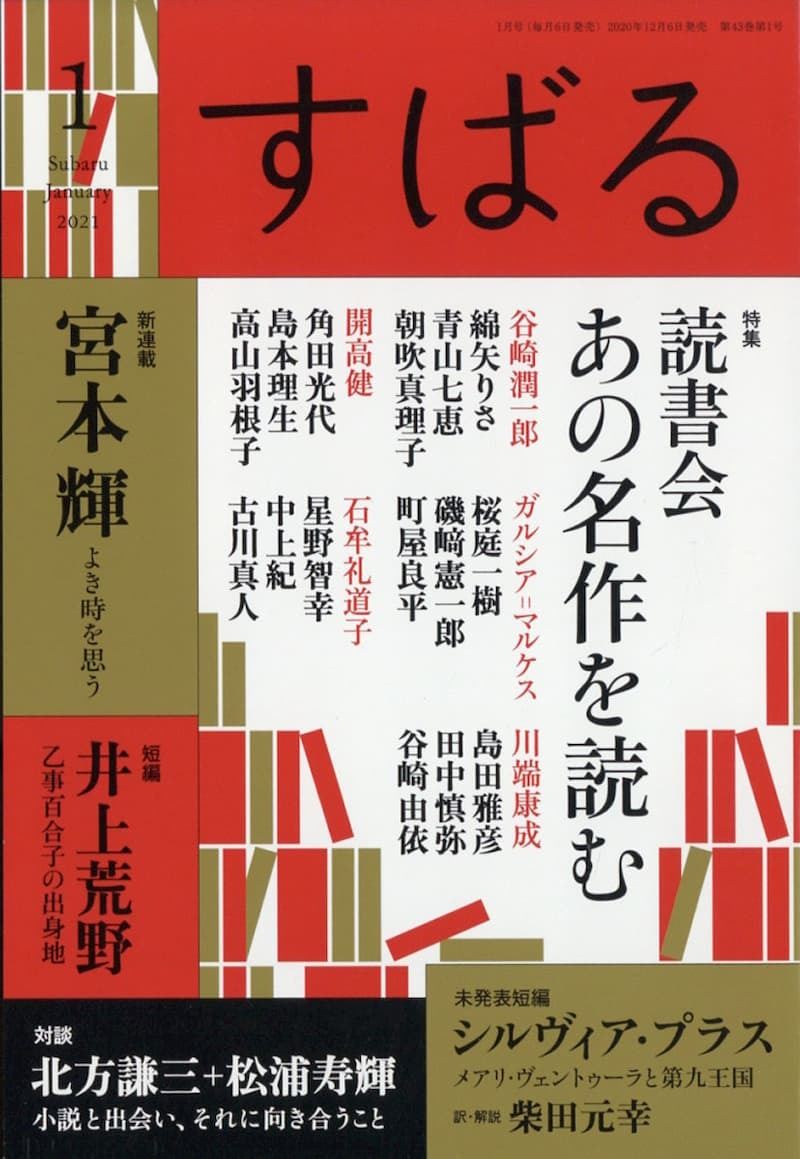

鯉沼:難しい問いですね。集英社では1970年に「すばる」が創刊され、1987年に「小説すばる」が誕生したわけですが、現在は両方に書かれる作家さんもいます。「すばる」2021年新年号の対談で北方謙三さんと松浦寿輝さんが小説をエンタテインメントと純文学を分けるのはもはや意味がないのではという趣旨のことをおっしゃっていて確かにそれはあると思います。すばる文学賞でデビューした新庄耕さんが「小説すばる」で作品を書いてますし、近年ではSF要素を持つ作品が純文学の領域に接近しているようにも感じます。決して線引きはできず、グラデーションのように捉えたほうがよいかもしれません。ただ、一応、自分のなかでの考えは持っているので、それを元に作品と向き合い、抽象的な言い方になりますが、ジャンル云々ではなくいい作品を「すばる」に載せていきたいと思ってます。

「すばる」50周年を迎えて

――2020年1月号の創刊50周年記念号では2017年4月号から「すばる」を担当する重実生哉氏と、リニューアルした「文藝」に携わる佐藤亜沙美氏のデザイナー対談をやりましたね。

鯉沼:はい。その号の表紙は暗いところで「50」の文字が光るんです。

――え、文字があるのはわかりましたけど、光るのは気づきませんでした。

鯉沼:暗くならないと気づかないですね(笑)。しかも先に光を当てたうえで。かなり前にキュレーターの長谷川祐子さんと美術展のカタログについて話していたときに蓄光印刷のアイデアが出て、いずれ豪華本などを作る機会があったら実現したいと長年思ってたんです。「すばる」50周年で特別な表紙にしようと考えたとき、それを思い出して。これについては重実さんはもちろん、社内の制作部、資材部にも世話になりました。

――記念号に年表も載っていますが、編集長になる際にバックナンバーを一通りみたんですか。

鯉沼:はい。50周年記念号に関して堀江敏幸さんとお話ししたとき「全目次などは載せるんですか」と聞かれて、うーんそれは無理と思ったんですけど、自分が編集長になって50周年を迎えることに責任を感じ、全目次は無理だけど「すばる」の年表は掲載すべきでは?と思ってしまって……。誰にも頼めないので、原稿は自分で書きました。

――ええっ、あの細々した年表を編集長自ら書いたんですか。大変だったでしょう。

鯉沼:そうですね。大変でしたが、幸い、創刊号から現物をみることができたので。校正の方々も相当大変だったと思うので感謝しています。実際に雑誌を手に取るとつい読んでしまったりして、いろいろ思うところがありました。先ほどラテンアメリカ文学の話が出ましたけど、ガルシア=マルケスのインタビューが載っていたり、マーガレット・アトウッドの短篇が掲載された号もあったりして驚くこともしばしばでした。重要だと思う事柄を拾っていきましたが、取捨選択が難しかったです。

――そうやってふり返ってみて5大文芸誌のなかでの「すばる」の特徴は。

鯉沼:うーん、他誌の歴史までは見ていないので……。「すばる」は50年もあるとかなり変化してました。最初の頃は文学だけでなく、美術系のものもあり、翻訳が多いようにも感じた。たぶん美術全集や世界文学全集を出していた影響かもしれないです。時代によってまったく違う感もあり、それは編集長の意向もあるでしょうけど、実際に関わっている当時の編集者たちの個性が誌面にあらわれているのだと思います。僕がスタッフの顔を知っている1990年代の号だとこの人がいたからこうなったのかなとか感じますし。年表をまとめるのは興味深かったし、勉強にもなった。「すばる」は1970年5月に創刊されたので、2020年6月号から、本文の基本文字組と表紙をリニューアルしてます。重実さんと相談し、クラシックな面を持ちつつ、新しさも持たせて、読みやすい文字組にできたのではと思っています。

――近年の「すばる」は、鯉沼さんの前任の羽喰涼子編集長が新たな批評家を求めるすばるクリティーク賞を設立して変化の兆しがうかがえました。また、リニューアル後の「文藝」では「韓国・フェミニズム・日本」の特集が話題になりましたが、その少し前の「すばる」2018年5月号では「ぼくとフェミニズム」という特集を組んでいましたね。

鯉沼:はい。「ぼくとフェミニズム」に関連するコンテンツを、引き続き掲載していきたいです。昨年、すばるクリティーク賞は僕が引き継いでから3回目の選考があったのですが、残念ながら受賞作は出ませんでした。その段階では賞の継続は決まっていなかったのですが、選考委員の熱い議論を聞いて、4回目もやろうとその場で決めました。4回目は受賞作があり、2021年2月号で発表します。

――2020年は群像新人評論賞のほうも該当作なしでした。

鯉沼:受賞作なしというのも見識です。水準に達していなければ出せないですから。批評の賞の運営は、応募作が多くのジャンルにわたることもあって簡単ではありませんが、僕自身も新しい批評家に機会を与える回路が必要だと思っています。

――批評対象が小説や批評に限られていないですし、第3回の選考座談会を読むと松本人志論もあったとか。

鯉沼:はい。もっとマニアックな対象を論じた応募作品もあります。何を取り上げてもよいのですが、対象をきちんと論じたものである必要があります。

――現在、すばる文学賞の選考委員は女性のほうが多いですが、すばるクリティーク賞は男性ばかりです。

鯉沼:自分が編集長に就任したときには現在のかたちだったのですが、選考委員の方々もそれを意識したうえで取り組んでいます。すばる文学賞では5人中3人が女性ですが、実績を積まれた方が選考委員になっていることが反映されていると思います。

――「すばる」には「すばるクリティーク」というコーナーがあって昨年3月号で倉本さおりさんが「少年ジャンプ」論、今年2月号では江南亜美子さんが谷崎由依論を書くなど、女性による評論が普通に載っているんですが。

鯉沼:はい、それぞれ読みごたえのある質の高い評論でした。日本のジェンダーギャップは酷すぎると思っているので、「すばる」でもそれを問い続けたいです。

――一方、2020年では7月号の「気候変動と向き合う」、8月号の「ウイルスとの対峙」といった特集で、これまでの編集経験が活かされている印象を受けました。文芸に寄せ過ぎずテーマと向きあっているというか。

鯉沼:ただ、文芸誌というポジションを崩すつもりはないんです。特集は、このテーマなら売れそうということではなく、社会的にいまこの問題について考える必要があるのではというようなスタンスで、文芸誌としてできることをしたいと思っています。もちろんアイデアは編集部全体で考えてますが。今年は新型コロナウイルスの問題が起きたので、それに応答する評論や海外在住の方からのエッセイを掲載しました。

編集部のマンパワーが誌面の個性となって表れている

――コロナ禍の仕事への影響はどうでしたか。

鯉沼:合併号にした雑誌もありましたが、「すばる」は通常ペースで出してます。でも、校正校閲が以前は一堂に集まって集中的にやっていたのにできなくなったりしました。もともと校正校閲に時間をかけていたのですが、ゲラのやりとりでより時間がかかりますね。あと、トークイベントやシンポジウムの採録を時折載せていますが、イベント自体がなくなったりしました。特集の変更も余儀なくされてます。

――今、「すばる」編集部は何人ですか。

鯉沼:僕を含め6人で4名が女性です。他の文芸誌より多いのですが、仕事量の面では余裕はなくギリギリでやっている印象しかないです。

――鯉沼さんは女性誌、科学誌、美術誌など他領域の雑誌も多く読んでいるそうですね。

鯉沼:さすがに最近は少し減らしました。あるとき、仕事と直接関係のあるものに目を通すのは当たり前で、直接関係ないものにどれだけ触れられるかかが大切なのでは?と考えたことがあって……。ただ、もしかすると純粋に無駄であり、意味はないかもしれません。

――「すばる」は特集を設けた号が多いですが、絶対に組むというのでもないですね。

鯉沼:はい。特集ありきは全くなく、必要に応じて組んでいます。今年は三島由紀夫の没後50年なので特集しましたけど、命日に近い11月号はすばる文学賞の発表号なので、10月号で行いました。本当は三島の翻訳者が来日し、山中湖の三島由紀夫文学館で研究者と対談してもらって特集の核とする予定だったんです。新型コロナウイルスのために流れてしまいました。

――三島特集での若手作家の座談会は、暴走気味のトークが楽しかったです。

鯉沼:ありがとうございます。みなさん、それぞれの実感を込めてフリーに話してくれてとてもよかったです。2021年新年号でも、読書会を5本行いましたが、僕が聞いていても本当に面白かったです。ぜひ誌面をご覧いただければと思います。

――いとうせいこうと奥泉光の文芸漫談シリーズが代表的ですが、過去の作品の新たな読みかたを提示することも文芸誌の役割ですよね。一方、翻訳作品を掲載する「すばる海外作家シリーズ」も「すばる」の特徴ですが、12月号のピーター・トライアス登場は意外でした。『ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン』などSFのイメージが強かったから。

鯉沼:純文学系の雑誌に作品を載せたい希望がご本人にあると聞いたので、短篇を十数本読んで掲載作を選びました。海外の短編もふさわしいものがあれば、引き続き掲載していきたいです。

――大学院へ通った時の問題意識でもあった少部数のものをどう回転させるかですが、現在の考えはいかがですか。

鯉沼:いまは「すばる」に注力する必要があるので、ややそのテーマから業務的に離れてはいます。ですが、ある作品を出したい編集者がいて、それが部数的に難しいとなったときにはそれをフォローしたい。仕事としては、個別に社内的な理解を得ていくしかないのですが。そのようにして刊行したタイトルが、賞を受賞したり、重版が入ったりすることも実際にあるので、情熱をもった担当がいる限り応援していきたいです。

――これからの「すばる」でやりたいことは。

鯉沼:根本的には、スタッフの力を重視しつつ、いいコンテンツを載せていきたいということに尽きる気がします。年表をつくっていて、結局はその時々の編集部のマンパワーが誌面の個性となって表れているのだなと感じました。最近、村田沙耶香さん、小川洋子さん、宮本輝さんの新連載が始まりましたが、若手から実績ある方まで、文芸誌にまだ書いたこともない人も含めて、翻訳にも目配りし、まずはよき小説を載せていきたいと思います。また、評論やエッセイ、さらにはノンフィクションも適切なものがあれば載せたいし、基本的に丁寧に取り組んで、1つ1つクオリティを上げていきたい気持ちです。

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内