山本益博の ずばり、この落語!

第十四回『桂文枝』 令和の落語家ライブ、昭和の落語家アーカイブ

毎月連載

第14回

『さっぽろ落語まつり』本日の演目

「いらっしゃーい」で知られる桂文枝司会によるトーク番組『新婚さんいらっしゃい!』は、1971年ABC朝日放送で始まったが、現在ギネスブックで「同一司会者によるトーク番組の最長放送世界記録」を更新中である。

この「いらっしゃーい」や、かつての「オヨヨ」など、登場するやいなや、最初の発声で人を惹きつける術を持った稀代のエンターテナーであるが、この芸人感覚の中にとりわけ「耳のセンスがいい」と思えたことがあった。

かなり前のことであるが、飛行機の機内の落語のプログラムに「桂三枝」の名前を見つけ、イヤフォンを耳に当てた。バンコクへ出張しての海外公演の録音だった。そのマクラで、中国、韓国へ旅した後日談を話し始めた。「中国へ出かけると、夏のことで蚊が多かったんです。この蚊のことをなんというのかと、現地の方に伺うと、チースー!」会場からどっと、大爆笑が沸き起こった。

「韓国では、お風呂によく入りました。いい湯で気持ちがいいんですが、つい長湯してしまいました。その長湯のことは、ノボセヨと言うんだそうです」ここで、また、爆笑が波を打つように続いたのだった。

これを聴いて、なんと語感のいいことよ、と感じ入ったことを今でも覚えている。彼の創作落語を聴いていると、この鋭い「現代語感」が支えているのだなとつくづく思う。

1980年代、桂三枝は創作落語で頭角を現していった。「新作」という名前はいつか古くなると、「創作」の名前にこだわり、84年の文化庁芸術祭大衆芸能部門で大賞をいただいた。創作落語『ゴルフ夜明け前』の高座が評価されてのことだった。

私は、1981年から3年間、この文化庁芸術祭大衆芸能部門の審査委員を引き受けて、83年にも芸術祭に参加した桂三枝の「創作落語」を聴き、高く評価したひとりだったので、翌84年『ゴルフ夜明け前』で大賞に選ばれたことが嬉しかった。

「古典落語」に対して、常に下に見られ、異端児扱いされていた「新作落語」「創作落語」が、文化庁からその居場所をようやく認められた画期的な出来事だったのではなかろうか。

2012年、桂三枝から六代目桂文枝を襲名しても、その創作意欲は一向に衰えていない。上方の大名跡を継いで、東京の橘家圓蔵を継いだ月の家円鏡の二の舞になるのではなかろうかと心配したが、それも杞憂に終わったといえる。

現在まで、自作は200作以上あると言われ、東京の若い落語家の何人もが、三枝、文枝の「創作落語」を高座にしばしばかけている。古典落語を下敷きにした「創作」もかなりあるが、『替わり目』をベースにしたと思われる『妻の旅行』などは、現代の風俗を活写し、風刺して、『替わり目』以上の名作と呼んでよい。

また、『涙をこらえてカラオケを』は、高座にマイクを持ち込み、落語の中に曲をいくつも挟み込んで、本人が歌い上げるという、破天荒な一席だが、客席は曲が終わるたびにやんやの喝采で、大ホールだと文枝本人がとても満足気な表情を見せる。これも、現代の名作と呼んでよい。

もし、1作を挙げろと言われれば『宿題』になるだろうか。

お父さんが小学生の子供の宿題に手を焼き、翌日、会社に出かけて京都大学出身の新入社員に訊ねると、あっという間に答えを出してしまう。「鶴亀算」などを引き合いに出し、お父さんの悲哀を笑いのうちに描き出す。古典落語に『千早ふる』があるが、根問い物としては共通しているものの、主題と変奏は文枝独自の発想と言ってよい傑作である。

この5月末、札幌で初めて『さっぽろ落語まつり』が開かれ、3日間にわたり東西の人気、実力の落語家が一堂に会して、落語会を開き、どこも超満員の大盛況だったが、文枝の『宿題』は圧巻だった。隣席のおばさんは、体をよじり、前後に揺らして、笑い転げていた。

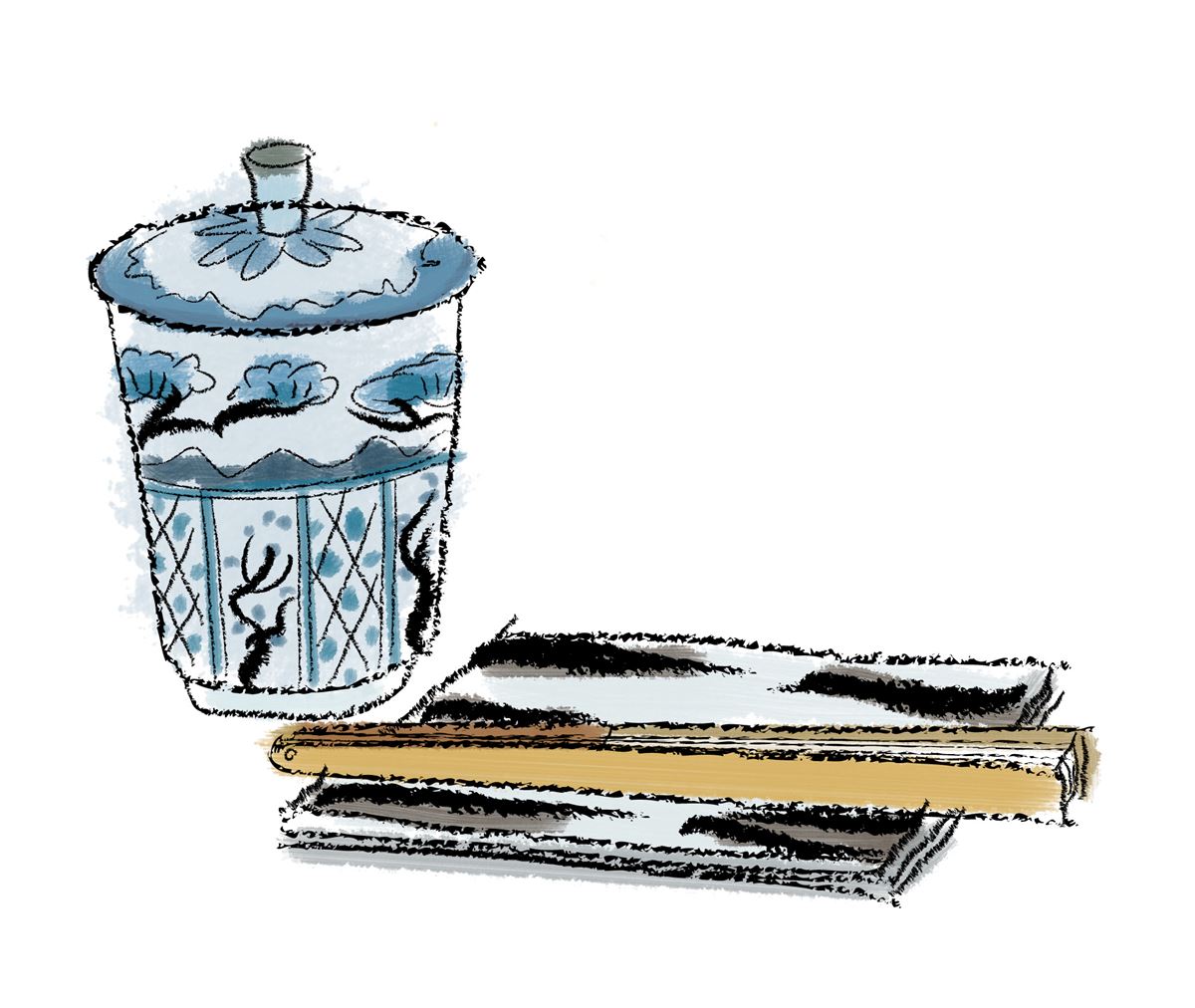

豆知識 『湯呑み』

高座で落語家の持ち物として欠かせないのは、扇子と手拭いで、扇子のことを「カゼ」、手拭いのことを「マンダラ」と呼びます。

落語家が登場する前に前座が高座に用意するものとして、座布団がありますが、時として、座布団の右前に蓋つきの湯呑みが置かれることがあります。これは、真打が噺の途中で、喉を湿らすために準備して置くもので、噺の小道具ではありません。中にはお茶ではなく白湯が入っています。

しかし、かつての昭和の名人三遊亭圓生は、じつに巧みに噺の展開の中で湯呑みを持ち、湯をすすりながら、間を取っていたものです。同じく桂文楽は、十八番の『明烏』の中では、いつも同じ場面、同じ呼吸で、湯呑みをじつに効果的に使っていました。録音を聴いていただければ、後半、源兵衛と太助の会話の中で、白湯をすする音を確かめることができます。

プロフィール

山本益博(やまもと・ますひろ)

1948年、東京都生まれ。落語評論家、料理評論家。早稲田大学第ニ文学部卒業。卒論『桂文楽の世界』がそのまま出版され、評論家としての仕事がスタート。近著に『立川談志を聴け』(小学館刊)、『東京とんかつ会議』(ぴあ刊)など。