KOHHのラップはなぜ海外アーティストからも求められる? マライア・キャリー楽曲参加を機に考察

18/12/4(火) 8:00

マライア・キャリーのニューアルバム『Caution』が日本でリリースされるなり、SNSがざわついた。日本盤ボーナストラックとして、SkrillexとLidoのプロデュースによる「Runway」、及びKOHHがフィーチャーされた同曲のリミックスの2曲が収録されたのだ。国内限定の企画とはいえ、世界的なシンガーであるマライア・キャリーとKOHHの共演は、あらかじめ告知されていなかったこともあり、驚きをもって迎えられた。つい先日もBAD HOPが初の武道館ワンマンを成功させ、ここ数年とどまるところを知らない日本語ラップブームだが、そんな国内のシーンからは一線を画し世界を舞台に活躍するKOHH。宇多田ヒカルからフランク・オーシャン、そしてマライア・キャリーの楽曲にまでフィーチャーされる、ドメスティックな文脈にとどまらない人気の理由を改めて考えてみたい。

(関連:KOHHの音楽はなぜ感情を強烈に揺さぶる? ライブの熱量や演出から考察)

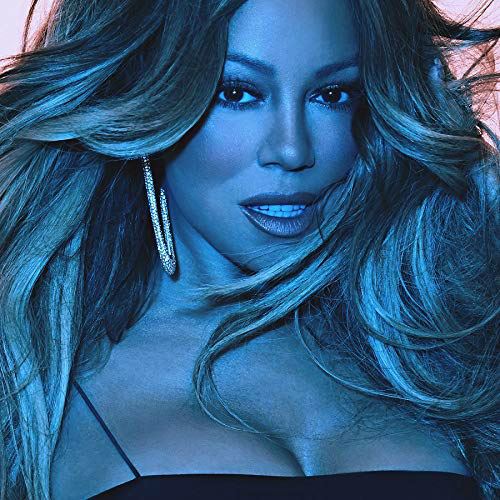

まずは、マライア・キャリーの4年ぶりの新作となった『Caution』についてまとめておこう。同作では彼女の艶のある歌声をフィーチャーした、オーセンティックなR&Bといった趣のハイファイなサウンドが繰り広げられる。その一方で、薄くモヤがかかったようなアトモスフェリックでチルな雰囲気を漂わせる音選び(特に1曲目の「GTFO」)や、ヘヴィかつ適度に歪んだ存在感のあるベースなど、2018年の空気を掴んだプロダクションが心地よい。

プロデューサー陣に目を向けると、人気プロデューサーのDJ Mustardやドレイクのプロデュースで知られるNineteen85、Blood Orangeことデヴ・ハインズなど、30歳前後で2010年代に頭角を著したプロデューサーの起用が目立つ。EDM畑から抜擢されたSkrillexやLidoも同世代だし、「One Mo’ Gen」にクレジットされているWondaGurlは1996年生まれの21歳だ。

その意味で本作は、旧知のプロデューサー陣のみならず、客演のタイ・ダラー・サインも含め、ミレニアル世代以降の才能を集めた一作でもある。とすれば、1992年生まれのKOHHがリミックスに参加するのも道理にかなっているのかもしれない。

件の「Runway」はSkrillexとLidoがプロデュースにクレジットされているものの、サウンドはピアノが印象的なR&Bバラードで、EDMではない。詞のテーマは、変わらない自分を貫いてより高みを目指すことのようだ。抑制された諭すような歌声もあいまって、ストイックな上昇志向が感じられる。一方でKOHHのヴァースは、ラグジュアリーなパーティの風景を率直な言葉でつづったものだ。財力の誇示はヒップホップ的なボースティングの常套手段ながら、〈貧乏人みたいな服で贅沢する超豪勢〉という締めのラインには、成り上がった者が持つプライドがにじみ出ているし、ヴァースの節々には華やかさとは裏腹の虚しさが漂っている。成功の美酒に酔いきらない醒めた言葉は、この曲のメッセージに寄り添っているようでもあり、アイロニカルなようでもあり、絶妙な距離をとっている。

さて、KOHHは日本語でのラップを貫いてなお海外で人気を博していることから、サウンドやフロウの面が注目されることが多い印象がある。とりわけ、言葉数を減らすことでトラップのビートに日本語をフィットさせた独特のスタイルは、トラップ以後、2010年代の日本語ラップにおけるひとつの雛形を用意したと言っても過言ではない。

あくまでサウンドとして捉えた場合、KOHHのラップが持つ魅力は、その明瞭さにあるように思う。母音を強調するはっきりとした発声は、単にトラップ以降に一般化したUSのリズム感覚やフロウを日本語に移植するだけではなく、リスナーの注意を韻の技巧へと自然に向ける効果を持つ。そこでKOHHは、たとえば踏んだ韻の固さや音節数を誇るのではなく、韻同士の絡み合いの機微やゆるやかな変化をプレゼンテーションしているといえる。このスタイルが、ふだん日本語を聞き慣れていないリスナーに、日本語の音韻構造ならではの韻とフロウを魅力的に伝えたのかもしれない。KOHHのラップは「日本人にとって新しい」だけではなく「日本語の魅力をうまく伝える」、そんなラップだ。

また、彼の独特なボーカリゼーション、特にモノトーンなラップからシャウトに至る静から動へのダイナミックな表現も忘れてはいけない。KOHHの地の歌声自体はクセの少ないよく通るものだが、それだけにかすれや歪みといった些細なアクセントも非常に映える。声から伝わる感情のグラデーションがきめ細かく、没入しやすいのだ。

以上のような「響き」のレベルに加えて、KOHHがラップを通じて描こうとしている自らの人物像や哲学も重要な要素だろう。

KOHHは、ヒップホップ的なストリートの「リアル」を感じさせるストーリーを背負いつつも、たとえば2017年の「Business and Art」(『DIRT II』収録)で綴られるように、表現者としての信念を貫いてひとりの個人として世界を生き抜く、悩める孤独な人間というややヒロイックなアーティスト像を提示してもいる。

初期の代表曲「JUNJI TAKADA」や「Fuck Swag」、国際的なブレイクスルーとなった「It G Ma」でのヴァースにおいても他人を気にしない「個」を重んじる姿勢は一貫しているが、過去の巨匠と呼ばれるアーティストに自らをなぞらえる不敵さに加え、その意表をつく人選(〈まるで田中泯〉!)からはヒップホップやポップカルチャーにとどまらない表現への野心が見て取れる。

セックスや富、名声とそのはかなさをラップして見せながら、確固たる「個」の確立、そして表現に対する真剣さと貪欲さを常に赤裸々に提示する姿こそが、KOHHが持つ、ドメスティックな文脈にとらわれないカリスマ性の源泉なのではないだろうか。国内外で人気を博し、大物ミュージシャンへの客演もそこに理由があるように思う。願わくは、時折顔を見せる、ヒップホップの(あるいは「ロックスター」にも通じる)マッチョイズムからも軽やかに脱却してほしいものだが、高望みにすぎるだろうか?(imdkm)

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内