『没後50年 鏑木清方展』東京国立近代美術館で開幕 市井の暮らしや文化を描いた日本画110点を紹介

アート

ニュース

鏑木清方 左から《浜町河岸》1930年 《築地明石町》1927年 《新富町》 1930年 いずれも東京国立近代美術館蔵

続きを読むフォトギャラリー(15件)

すべて見る美人画の大家として、近代日本画の巨匠として、そして人気の挿絵画家として、没後半世紀を経過してもその名を轟かせる画家、鏑木清方。彼の没後50年を記念した回顧展「没後50年 鏑木清方展」が、東京国立近代美術館で3月18日(金)に開幕した。途中、展示替えを挟み5月8日(日)まで開催されている。

1878年(明治11年)、東京は神田に生まれた鏑木清方。13歳で水野年方(としかた)に入門し、10代の頃より挿絵画家として頭角を表し、売れっ子画家となっていた。

一方で、1907年(明治40年)の文部省美術展覧会の開設を契機に、日本画の制作にも注力。1927年(昭和2年)には第8回帝展に出品し《築地明石町》が帝国美術院賞を受賞する。1972年(昭和47年)に93歳で亡くなるまで、精力的に暮らしや文学、芸能など人を主題にした絵を描き続けた。

この展覧会は、清方の日本画のみ110点を紹介。東京展では、人々の生活を生き生きと描いた「生活をえがく」、物語の世界を描いた「物語をえがく」、そして、卓上で鑑賞できるよう作品サイズをあえて小さくした「小さくえがく」の三部で構成されている。

そのなかでも第一章「生活をえがく」で紹介される《築地明石町》と、《新富町》、《浜町河岸》の三部作は見どころの一つ。帝国美術院賞を受賞し、記念切手になったものの、44年もの間所在が不明とされていた《築地明石町》と、《新富町》、《浜町河岸》の三部作は、2018年に再発見され、翌年に3点とも東京国立近代美術館のコレクションに加わった。同展では会期の全期間を通して公開される。

《築地明石町》は清方が49歳のときの作品。浅葱色の小紋から、ほんのわずかに赤い羽裏が覗いており、エレガンスな雰囲気をより一層強めている。背景には船が並び、海沿いの街の一場面であることがわかる。絵のなかにわずかに描かれたものから、さまざまな想像を掻き立てられる非常に魅力的な作品だ。

「生活をえがく」の章では、このほかにも、庶民の生活や生きる喜びが描かれた作品が紹介される。《明治風俗十二ヶ月》は、昭和の時代に「古き良き時代」であった明治時代の風俗を、清方が振り返って描いた連作だ。

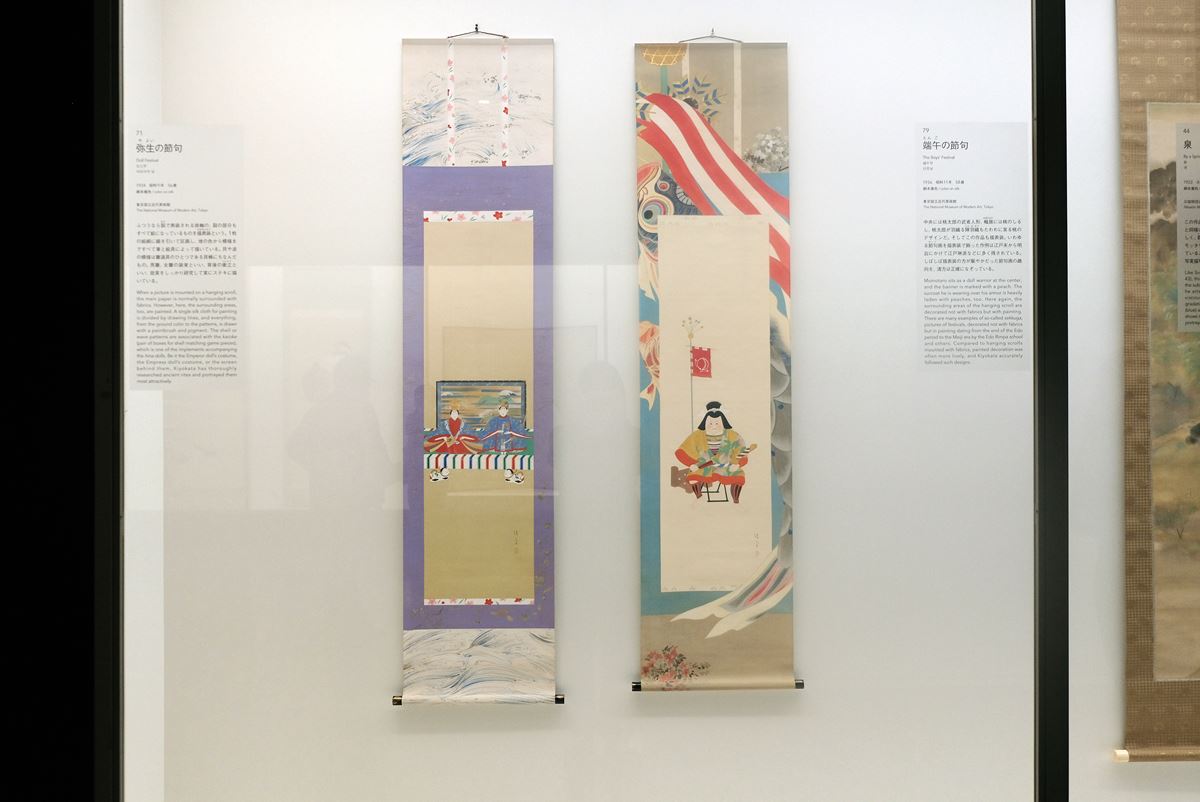

《弥生の節句》と《端午の節句》は、描表装(通常であれば裂で表装される部分が絵になっている、江戸琳派でよく使われていた表装)の豪華な節句画だ。

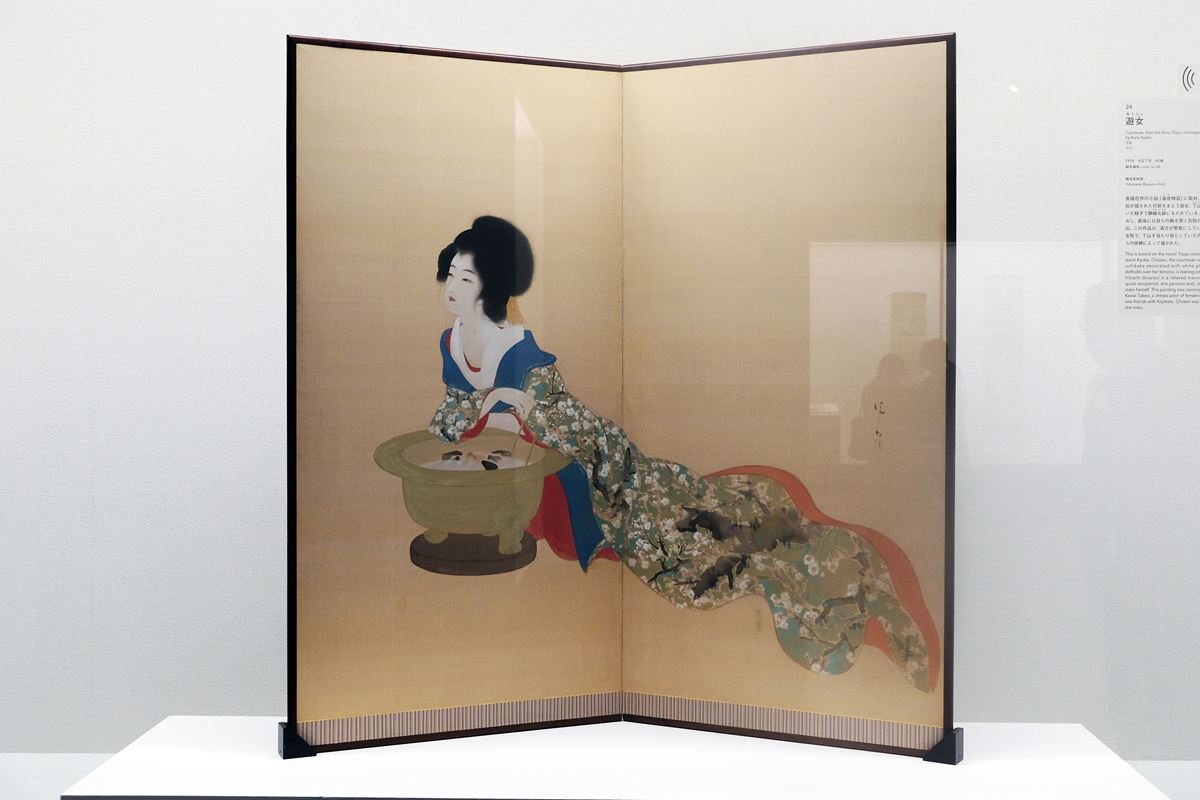

ちなみに、清方は、1918年〜25年のうちに描いた約500点の作品を自己採点していた。この展覧会では、採点されていた作品のうち23点を展示。清方自身が自信作につけた3つ星の《遊女》、《ためさるゝ日》(左幅)などを展示する。《ためさるゝ日》(左幅)が一般公開されるのは30年ぶり、左右合わせての展示は40年振りのこととなる。

この、清方の自己評価の星の数もあわせて見ていくと、清方が絵の中でなにを大切にしていたが見えてくるはずだ。

第2章の「物語をえがく」では、さまざまな物語や芝居を主題とした作品を紹介している。

歌舞伎の演目に着想を得た《道成寺 鷺娘》や、泉鏡花の短文に触発されて訪ねた樋口一葉の墓の写生をもとに描いた《一葉女史の墓》、一葉の随筆にインスパイアされて描いた《一葉》など、清方の着想源は幅広い。

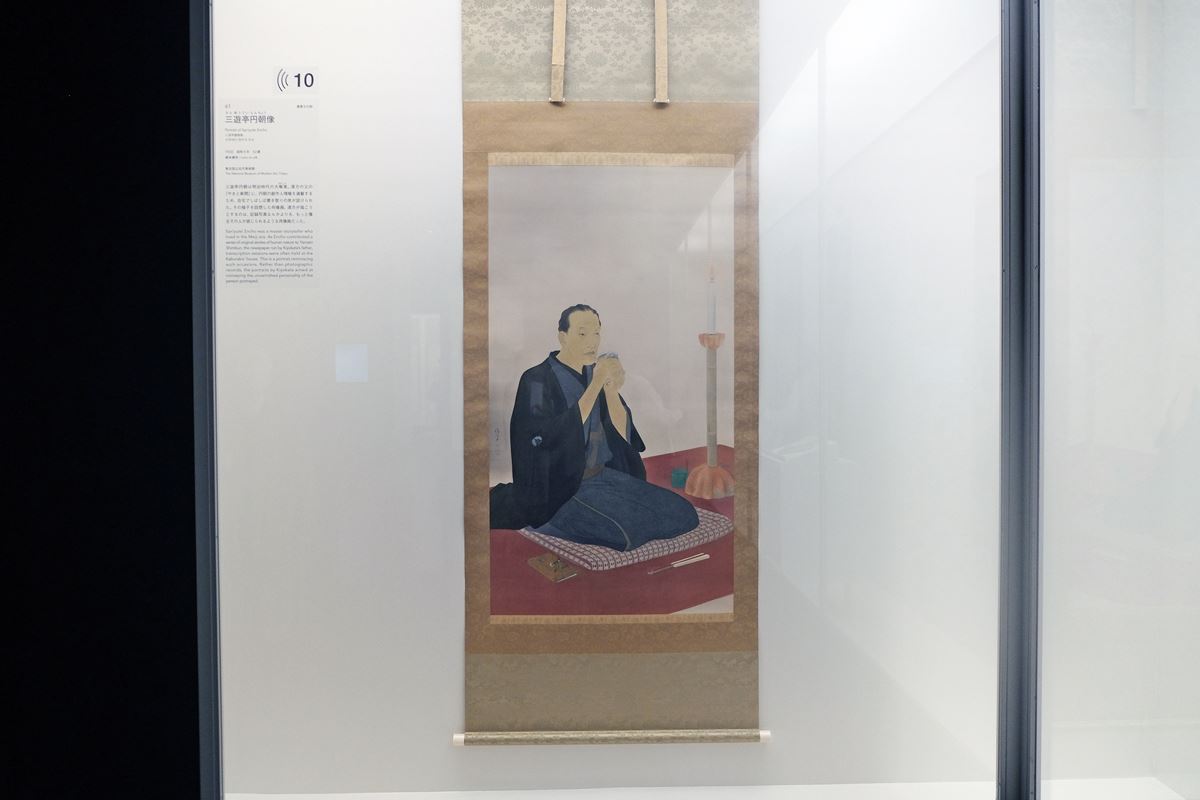

重要文化財に指定されている《三遊亭円朝像》は、新聞社を営む清方の父親のもとを訪れ、新聞連載のために創作人情噺を書き取らせていた円朝の姿を描いたものだ。清方は肖像画に姿や形だけでなく人柄も描きこもうとしていたのかもしれない。

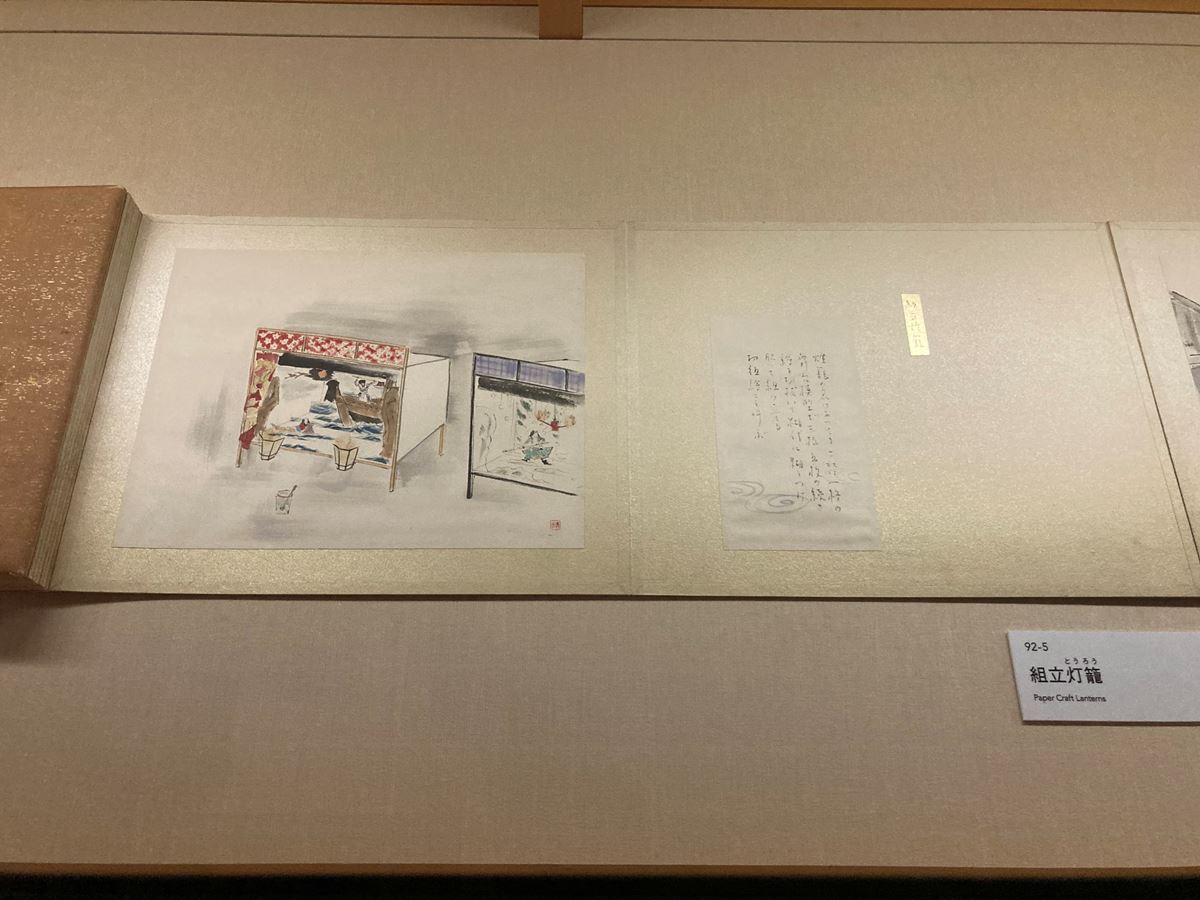

そして、第3章「ちいさく描く」へ。清方は、大正時代後半から、展覧会場でも床の間でもなく、机の上に広げて、手元でじっくりと鑑賞する「卓上芸術」を提唱し、少画面の画巻や画帖などを描いていた。サイズが小さいため、スピーディに描け、なおかつ複製するのにも適していたため、庶民に芸術を届けたいと考えていた清方は重視していたようだ。

美人画のみならず、さまざまな人々の営みを温かい眼差しで描いていた鏑木清方。彼の作品は、淡い色合いや繊細な筆使いなど、実際に目にしないと実感できない魅力に富んでいる。ぜひ一度、美術館で実際の清方の作品に耽溺しよう。

取材・文:浦島茂世

【開催情報】

『没後50年 鏑木清方展』

3月18日(金)~5月8日(日)、東京国立近代美術館にて開催

※会期中展示替えあり

公式 HP :https://kiyokata2022.jp/

フォトギャラリー(15件)

すべて見る