「LDH×サイバーエージェント」だからできた配信サービス! 『CL』のウラ側を徹底解剖!

音楽

インタビュー

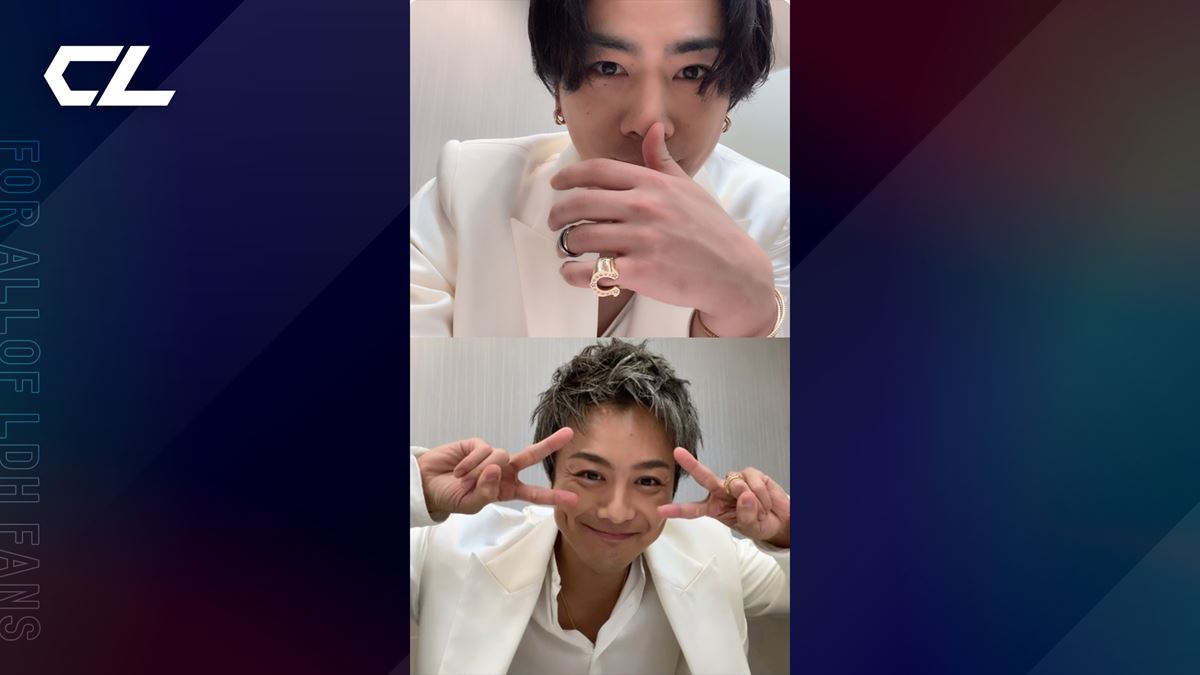

EXILE TAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERS登坂広臣など、グループの垣根を超えたコミュニケーションが楽しめるコラボキャス。

続きを読むフォトギャラリー(11件)

すべて見るコロナ禍にあってここ2年ほど、ライブ活動をはじめとするファンとの直接のコミュニケーションが制限される中、需要を伸ばしているのが、IT技術を駆使してファンサービスを行なう“ファンテック”サービスの分野。

EXILE、三代目J Soul Brothersなど、多くの人気アーティストを擁するLDHとサイバーエージェントは、合弁会社「CyberLDH」を設立し、LDHのアーティストによる映像配信を提供するデジタルコミュニケーションサービス「CL」を2020年8月に開始。プレオープンから1カ月半で有料会員数は10万人を超え、その後も多様なコンテンツを配信し、人気を博している。

今回、このCLのプロダクトオーナーを務めるサイバーエージェントの鈴村唯さんにサービスの開発から運用、リリース後の様々なアップデートなどについて話を伺った。

ファンだけでなく

アーティストのユーザビリティも大切に

――コロナ禍を受けて、配信事業、ファンテックサービスに力を入れる会社が増えていますが、「CL」はコロナ以前から企画・開発を進めていたと伺いました。

鈴村 元々、LDHさんには「LDH TV」という、CLの前身となるオンデマンド番組をメインとしたサービスが存在していたのですが、弊社の藤田(晋/代表取締役社長)とHIROさん(LDH)の関わりが強かったということもあり、そのLDH TVを「さらにパワーアップさせたい」という話で開発が始まったのが最初のきっかけです。おっしゃるとおり、コロナ禍以前から開発は始まっていました。

――企画開発当初はどういうサービスにしようと?

鈴村 LDH TVはオンデマンド番組がメインのサービスだったんですが、加えて「LDH TERMINAL」という生配信が見られるサービスもあり、それらを統合する形で、“動画配信サービスと言えばCL”と代名詞になるような、オンデマンド番組もあり、生配信もあり、さらにペイパービューも入っているサービスにしていこうと。

元々LDH TVでやっていたコンテンツはそのままやっていく方針でしたが、それに加えて、開発段階で新型コロナウイルスの感染拡大という状況に遭遇したこともあって、ペイパービューを実装することと、キャス配信に関しても数を増やして実施していこうという話は挙がっていました。

――サービスや会員設定などで工夫された点について教えてください。

鈴村 LDH TVでは、このサービスとファンクラブの両方に加入していないといけないという会員設定だったんですが、それをCLにするタイミングでCLだけに加入することも可能にしました。LDH TVとファンクラブ、両方の会員だった方も大事にして会員設定をしたいという思いから「プレミアムプラス会員」というものを作りました。

――海外からのファンのための他言語対応や字幕機能など、ユーザビリティの高さも大きな特徴ですね。

鈴村 リアルタイム翻訳機能は、アーティストの方々が実際に配信をされるとき、海外のファンからコメントをいただくことも多いです。「せっかく海外の方からコメントをもらっているので会話ができるようになりたい」という意見をいただくことがありまして。キャス配信が増えたことで双方向性のコミュニケーションにも注力したかったので、リアルタイムでの翻訳機能を追加しました。

発言している内容が分かることでコメントもしやすくなりますし、アーティストの方々もコメントをタップすると翻訳されたコメントを見ることができるようになりました。今はオンデマンドの方でも字幕がつけられるようになったり、アプリ内でも端末の設定に合わせた言語で表示されるようになっています。そういう部分はサイバーエージェント側でもABEMAなどでやっていた知見を活かしながら提案・実装させていただきました。

――そもそも、生配信中に町田啓太さんが「海外の方々とキャスを通して会話できるようにしてほしい」と発言したことがきっかけで実現に至ったそうですね? こうしたアーティストの発言にすぐに対応する即応性、柔軟性がすごいですね。

鈴村 LDHさんも海外のユーザーさんにも楽しんでほしいという意向は当初からお持ちで、その中でなにができるのか?と検討していたときに、ちょうど町田さんから配信の中でそういうご意見をいただいたので「ぜひやりたいね」という話になりました。

CLでは、ユーザーのみなさんのユーザビリティだけでなく、アーティストのみなさんのユーザビリティという部分を合わせた両軸を大切にしています。アーティストのみなさんが使われる中で「こうしたい」という意見をくださるのであれば、そこにはできる限り柔軟に対応できればと思っています。

LDHのみなさんからの希望で

すぐに実現したコラボキャス

――お話を伺っていると、合弁会社を立ち上げたという点も含めて、LDHとサイバーエージェントで役割をハッキリと区切るのではなく、一緒にサービスを作り出しているという印象が強いですね。具体的な企画の制作の流れ、その中での鈴村さんの役割について教えてください。

鈴村 LDHさんとサイバーエージェントのそれぞれ主な役割として、アーティストマネジメントやコンテンツ制作に関してはLDHさん、プロダクトの開発や設計、運用の部分をサイバーエージェントというのがベースです。ただ、そこでハッキリと分けられない部分は多いですし、LDHさんとはかなり頻繁に会議をして、コロナ以前は特に互いのオフィスを往き来しながら意見交換をしてきました。

私の役割としては、多くの関係者が様々な目線で「これが良いと思う」とおっしゃる中で、ユーザーの方、アーティストの方々が「使いやすい」と思うものを意思決定していくというのを大事にしています。(提案のあった)全てのサービスをやることが必ずしもユーザーにとって良いことというわけではないので、ユーザーファーストを大事に決めていくようにしています。

――普段、表舞台で活動しているグループ単位だけでなく、グループの垣根を超えたコラボレーションが見られ、まるでプライベートのような“裏”のやりとり、人間関係を見ることができるのは、ファンにとってはすごく嬉しいことだと思います。このコラボキャスというサービスはどのように生まれたんでしょうか?

鈴村 前身のLDH TERMINALでも、CLリリース当時もキャス配信は1人での配信しかできなかったんですね。CLにリニューアルしたタイミングで、アーティストのみなさんがかなり高い頻度でキャス配信をしてくださっていて、もしコラボで2人、3人と人数を増やして配信をすることができたら、企画ものも実現させやすくなるし、ひとりだけで話すよりも会話が盛り上がるということをLDHさんからご意見としていただいていました。

それはぜひやりたいし、ファンの方にとっても見たいものを見られるだろうということで、お話をいただいてすぐに「やりましょう!」と決まりました。

――ここでもすぐに「やりましょう!」と。リリース後に付随させていったサービス・機能が非常に多いですね。

鈴村 やはりサービスを実際に使っている当事者であるアーティストさんから「こういう機能があったら嬉しい」という話は頻繁にいただきます。直近だと、エンジニアから意見が出たもので、キャス配信中に仮装背景をつけることができる機能がありまして。LDHさんにも「こういう機能があったら使いますか?」と相談した上で実装に至ったんですが、背景設定して、ラジオ配信として活用していただいたり、会話のネタにしていただいたりして、より盛り上がる工夫をしていただいています。

――LDHのファンの方の目線を取り入れるという点で、工夫されていることなどはありますか?

鈴村 SNSなども見ていますし、CLのお問い合わせに声をいただくこともあります。LDHのファンの方は熱量が高い方が非常に多いので、「もっとこうしてほしい」とか「こういうのがあれば」という声をいただく機会がすごく多いんです。

あとはユーザーインタビューという形で、実際にCLをご利用いただいている方にお話を聞いて「ここをこうしてほしい」と「ここは満足している」といったご意見をリサーチさせていただき、そこから開発につなげていくという取り組みもしています。

――お話を伺っていて、LDHのアーティストとファンの関係性と、こうした“ファンテック”サービスの親和性の高さがうかがえます。

鈴村 おっしゃるとおり、非常に親和性が高いなと思います。LDHの方々は、ファンの方々のことを「FAMILY」と呼んだりしますし、ファンの方々も、LDH内の自分の好きなアーティストやグループだけを応援するというより、姉妹グループなども含めて、LDH全体を応援するという風潮があるんですよね。そういう意味で「CLに来たらLDHのみなさんに会える」というアットホーム感を持っていただけるということは感じています。

――アーティストとしての歌やダンスといった内容に加え、トークにゲームやクイズ、英語を学ぶという企画まで、コンテンツがバラエティ豊かですね。

鈴村 基本的にコンテンツの内容に関しては、アーティストさんと密にやりとりをしているLDHさんの主導で企画している部分が多いですが、キャス配信やペイパービューの一部に関しては「こういうことができないか?」と話し合いながら一緒に作らせていただいている部分もあります。例えば生放送やペイパービューで使える応援スタンプという機能があるんですが、それは話し合いの中で生まれたものですね。

配信にも表れる、LDHの「団結力の強さ」

――コンテンツを配信する同様のプラットフォームは次々と誕生していますが、鈴村さんが開発からリリースへと関わってきて、CLならではの強み、魅力はどういった部分にあると思いますか?

鈴村 先ほどもお話ししましたが、ファンとアーティストという双方向にユーザーがいるというのがサービスの特徴のひとつだと思っています。LDHさんと一緒にやっているからこそ、アーティストの声、ファンの声のどちらも吸い上げながら、どちらの方々も使いたくなるようなものを実現できるというのが強みかなと思っています。

多くの人が使うTwitterやInstagramには“誰もが使いやすい”部分があると思いますが、CLはあえてLDHのアーティスト、ファンの方々に特化する形で、彼らが使いやすく喜んでくれるものを追求できるという点がファンサービスとしての強み、魅力としてあると思います。

とにかくファンとアーティストの方々が使いやすくて、ここでしかできない体験ができるというのは常に意識しながら運営しています。

――ユーザーファーストという部分で、ファンのユーザビリティを考えるだけでなく、アーティスト側のユーザビリティを大切にするということですが、このコンセプトは開発当初からお持ちだったんでしょうか?

鈴村 そうですね。リリース当初から「アーティストのみなさんにとって使いやすいサービスにしたい」という思いはありました。ただ、実際に使ってみての感想などを聞いた方がよりリアルだったので、そうした意見を採り入れながら進めてきたという言い方が正しいかもしれません。コラボ配信ひとつとっても、どうやって招待するのか? 招待されたらどうやって入るのか? といったユーザビリティの部分まで意識しています。使ってもらいながらご意見をいただいてアップデートさせていくということの方が多かったです。

キャス配信にせよ、アーティストのみなさんがやればやるほど、ファンは盛り上がっていくという環境だったので、そうした中で進められたのは非常にありがたかったですね。

――今後、このサービスがどのように進化していくのか? この先のビジョンについて教えてください。

鈴村 ファンテックサービスとして、テクノロジーでファンの方々とアーティストの距離を近づけて、楽しんでもらえるサービスを作るという方向性で進んでいて、現状はコアなファンの方たちが多いのですが、LDHのアーティストのみなさんの活動の幅が今後、どんどん広がっていくことになる中で、これからLDHのアーティストさんにちょっと興味をもって「もうちょっと知りたいな」と感じたときに、CLにフラっと立ち寄るような形で、より幅広い方たちに入ってきてもらえるようなサービスを展開していけたらと思っています。

例えば動画だけでなく、もう少しライトにコミュニケーションを取れるような機能などを増やしていけたらと思いますね。

――今のお話にもありましたが、LDHのアーティストのみなさんは、歌やダンス、グループとしての活動に加えて、個人の趣味をビジネスにつなげていくなど、個々での幅広い活動が目立ってきています。そうした方向性と合致していますね。

鈴村 そうですね。LDHのみなさんとは、まさに「今後、こうしていきたい」といったことついての話をさせていただくことも多いので、今後の向かうべき方向性をシンクロさせていくという部分は私も意識して、大切にしているところです。

――鈴村さんから見て、LDHの魅力はどういうところにあると感じていますか?

鈴村 やはりLDHのアーティスト同士の団結力の強さをすごく感じますね。例えばコラボ配信をしてると別のグループの方が急に入ってきたり、たまたま同じ時間に配信をしている方がいて、ファンの方々から「○○も配信してるよ」と言われて「じゃあ、そっちに入るわ」とそこでコラボが始まったり、グループの垣根を超えた仲の良さ、一致団結しているのはすごく大きな魅力だなと思います。

加えて、一度舞台に上がると、当然ですがパフォーマンスという部分でものすごく洗練されていて、それはライブ会場にうかがわせていただくとすごく感じます。そのアーティストのみなさんの熱量とファンの方々の熱量をCL上でいかにつなげていけるか? ということを常に考えていかないといけないなと思っています。

――先ほど、コアなファン層だけでなく、より幅広い層を取り込みたいという話もありましたが、これから新たにCLを楽しむ方にお勧めのコンテンツはありますか?

鈴村 グループの垣根を超えた特番が結構ありまして「KITCHEN KINGDOM」 というジュニアEXILE世代が料理対決をしたり、【今市隆二の野球チームを作ろう!】「中目黒リュージーズ」という野球好きの人たちが集まって草野球をする番組は、いろんなメンバーが集まっているので、アーティストの方々のパフォーマンス以外の姿も知ることができて、見やすく楽しめると思います。

取材・文・撮影:黒豆直樹

フォトギャラリー(11件)

すべて見る