タウト、柳宗悦、今和次郎らの複層的な「眼」で東北文化を展観『東北へのまなざし 1930-1945』7月23日より開催

アート

ニュース

勝平得之《秋田風俗人形》昭和初期、秋田市立赤れんが郷土館

続きを読むフォトギャラリー(9件)

すべて見る1930年代から1945年にかけ、先端的な意識をもった人々が相次いで東北地方を訪れ、その建築や生活文化に注目した。7月23日(土)より東京ステーションギャラリーで開催される『東北へのまなざし 1930-1945』では、建築家ブルーノ・タウトや民芸運動の提唱者であった柳宗悦など、この時代に東北に着目した人々の活動を通じ、東北の文化の魅力を改めて紹介する。

1930年代以降の日本は、太平洋戦争へと向かっていく一方、都会を中心に近代化によって次第に建築や生活文化が変貌。モダンとクラシック、都会と地方の両極で揺れ動いた時期でもあった。

こうした時代背景のなかで、1933年に来日したドイツの建築家、ブルーノ・タウト(1880-1938)は、仙台や高崎でデザイン指導をした後、3回にわたって東北を訪問し、雪国の祭りや風物を楽しんだ。また、手工芸に独自の美を見出し「民藝」を提唱した柳宗悦(1889-1961)は、彼にとって「民藝の宝庫」であった東北を1927~44年の間に20回以上訪れ、さまざまな工芸品を収集した。

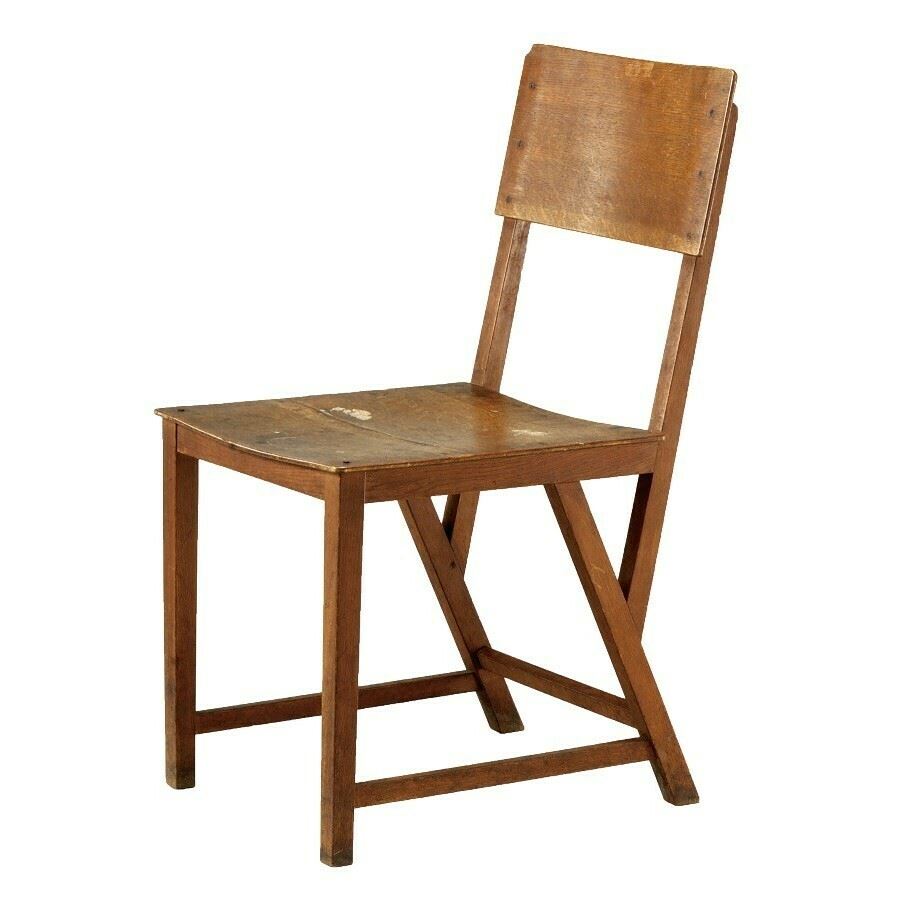

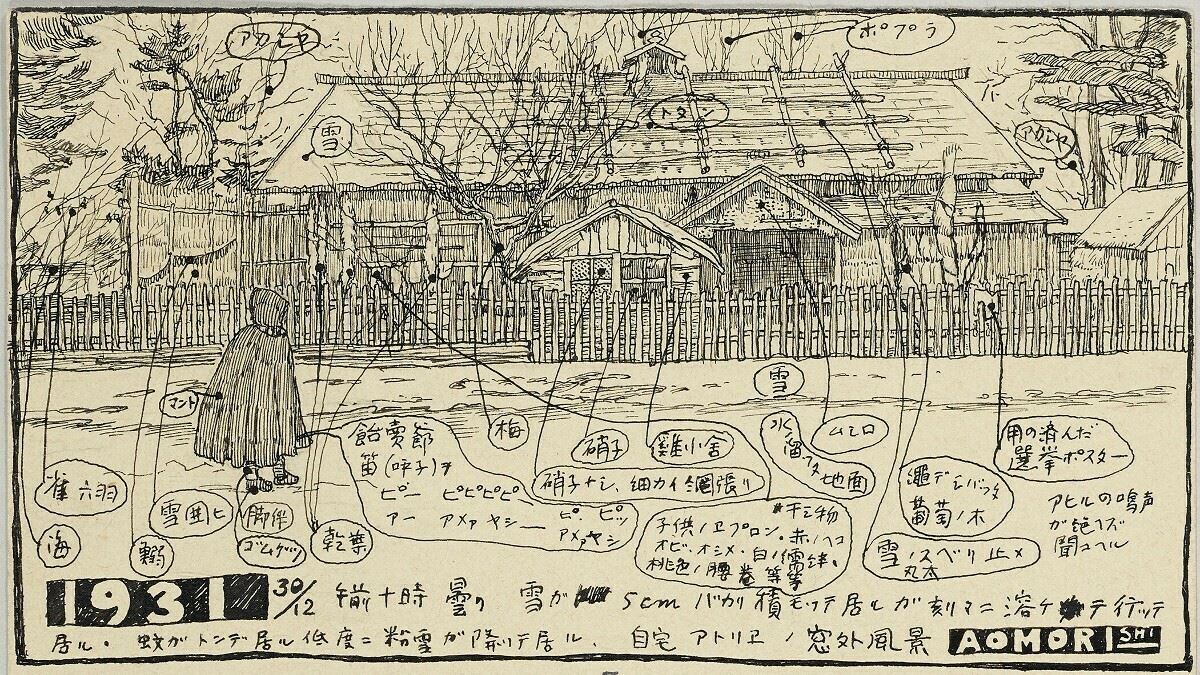

フランス人デザイナーのシャルロット・ペリアン(1903-1999)は、商工省に招聘されて日本を訪れ、山形の素材とモダンデザインを融合させた家具を製作。また、民家研究の第一人者である今和次郎や、『青森県画譜』を描いた弟の今純三、東北生活美術研究会を主導した吉井忠など、東北出身者たちも故郷の人々と暮らしを見つめ直し、戦中期の貴重な記録を残している。

同展では、当時、後進的な周縁とみなされていた東北地方の魅力を見出し、この土地の文化に注目した彼らの足跡を紹介。

ブルーノ・タウトの東北への旅の軌跡をたどる品々や、柳宗悦が、東北各地で収集した蓑、刺子、陶芸などの民芸品、宗悦の同人であった芹沢銈介や棟方志功の作品、当時の旅行ブームとともに収集の対象となった土人形(宮城の堤人形、山形の相良人形など)、張子人形(福島の三春人形など)、などの東北各地のこけしも展示。

さらに、1933年、農林省が山形県新庄に設置し、シャルロット・ペリアンや今和次郎らも関わった積雪地方農村経済調査所(通称「雪調」)の活動の足跡や、、福島の画家・吉井忠が農村漁村の情景をスケッチやメモにまとめた『東北記』などの貴重な記録も公開。

近代化、都市化へと時代が向かっていくなかで、東北地方の素朴で豊かな文化を愛し、守り、伝えようとした人たちの活動から、現在も東北に息づく営みの力を改めて検証する。

【開催概要】

『東北へのまなざし 1930-1945』

会期:2022年7月23日(土)〜9月25日(日) ※会期中展示替えあり

会場:東京ステーションギャラリー

時間:10:00~18:00、金曜20:00まで(入館は閉館30分前まで)

休館日:月曜(8月15日、9月19日は開館)

料金:一般1,400円、大高1,200円

公式サイト: https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202207_tohoku.html

フォトギャラリー(9件)

すべて見る