【コラム】はじまりは歌舞伎鑑賞教室。今でも忘れられない『鳴神』~初代国立劇場の思い出

ステージ

ニュース

国立劇場

続きを読むフォトギャラリー(3件)

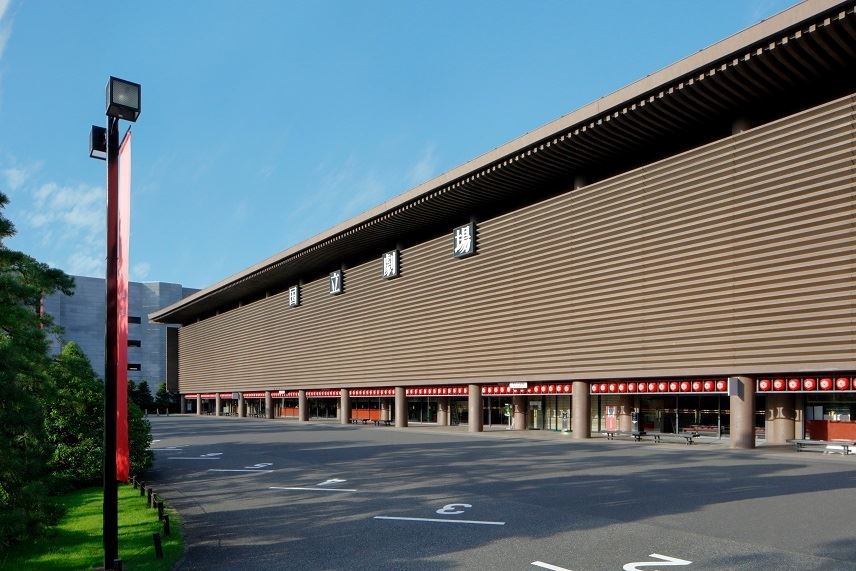

すべて見る1966年(昭和41年)の開場以来、半世紀以上に渡り多彩な伝統芸能を上演してきた東京・国立劇場が、建て替えのため2023年秋に閉場となる。当ぴあアプリの「水先案内人」として歌舞伎や文楽など多彩な伝統芸能をご紹介いただいているライターの五十川晶子さんに、思い出を綴っていただいた。

伝統芸能の伝承と調査研究、そして普及に取り組んできた国立劇場が、2023年10月末にいったん閉場し建て直されることになった。再開場は2029年の予定だ。

私が国立劇場の歌舞伎公演を初めて観たのは、ご多分に漏れず鑑賞教室だった。中でも子供心にインパクトが強かったのが『鳴神』。「え? こんな(エロチックな)お芝居をこんな子供に見せるの? いいの?」とドキドキしながら観たので忘れられるわけがない。(十二世市川)團十郎の鳴神上人と(澤村)藤十郎の雲の絶間姫。二人ともそれはまあ若く美しく色気が滴るようで、そしてどこかモダンなカップルだった。もう一つよく覚えているのが『義経千本桜 すし屋』。「義経と謳っているのに義経がいつまでたっても出てこず、脚をぺろりと出したおっさんが出てきた」と思った覚えが。あの時の自分に「(二世尾上)松緑の権太だぞ。四の五の言わずによく目に焼き付けておけ」と言ってやりたい。そしてまさに今でも目に焼き付いているのが初代尾上辰之助の『仮名手本忠臣蔵』の斧定九郎。青ざめた白い顔、体に滴る血糊。何か凄いものを観てしまったと心揺さぶられ、『忠臣蔵』の他の場の印象が吹っ飛んでしまっている。

国立劇場の調査研究分野では、第三次『歌舞伎俳優名跡便覧』の編纂にほんの一時期だが携わった。辻番付や絵本番付、顔見世番付の写しや様々な資料を基に、江戸時代の千両役者から無名の役者まで、その人生の一端を追いかけた。番付の役人替名を見て「ああ、この人きっと腕っこきの頼りになる役者なんだろうな」とか「この女方はこってりとした魅力の人なのかな。今ならどなたに似たタイプだろう」など想像したり、役者の名前や紋所の並びに浮かぶ人間模様を勝手に想像したり。楽しみながら学びながら関わらせてもらった。

普及という点では、現在進行形で携わらせていただいている。歌舞伎公演などの筋書きの「役者のことば」や「出演者インタビュー」で、役や芸についての貴重でユニークなお話や思い出を伺っている。名跡便覧の仕事を通して思い描いていた江戸時代の役者たちと、今という時代が、まぎれもなく地続きであることも感じている。こう書いてみると非常にご縁のある劇場だと改めて実感する。

初代(現劇場)の舞台機構や音響設備は国内随一と聞く。舞台とその向こう側についてはきっとさらに改善され、クオリティはより高くなるのだろう。気になるのは二代目の外観だ。今の校倉様式の外観は、どこかお祭りのような華やぎに包まれた歌舞伎座とは異なる風情で悪くなかった。だがどこか宝物を保存・展示する博物館的な匂いも感じさせた。

二代目の劇場は「ホテルなどを併設した文化観光拠点」となるそうだが、これが少々気になっている。高層ビルの中に劇場が入り込んでしまわないだろうかと。私を含めお客は、文化芸能の保存具合を見るために劇場へやってくるのではなく、ただお芝居を楽しみにやってくるのだと思う。無理に歌舞伎座に寄せる必要はないが、それでも一目で「ああ、これからここでお芝居を観るのだな」とわくわくできる、非日常感を放つ外観であってほしい。

10月からさよなら公演が始まった。お芝居や文楽など公演はもちろんのこと、館内のあちこちに飾られている日本美術も改めてじっくりと見ておかなくては。国立劇場を隅から隅まで、ぜひ今のうちに楽しんでおきたい。

文:五十川晶子

「未来へつなぐ国立劇場プロジェクト」

特設サイト https://www.ntj.jac.go.jp/future/

フォトギャラリー(3件)

すべて見る