人間の生と死、性を生々しく描いた夭折の天才 『エゴン・シーレ展』東京都美術館で4月9日まで開催中

アート

ニュース

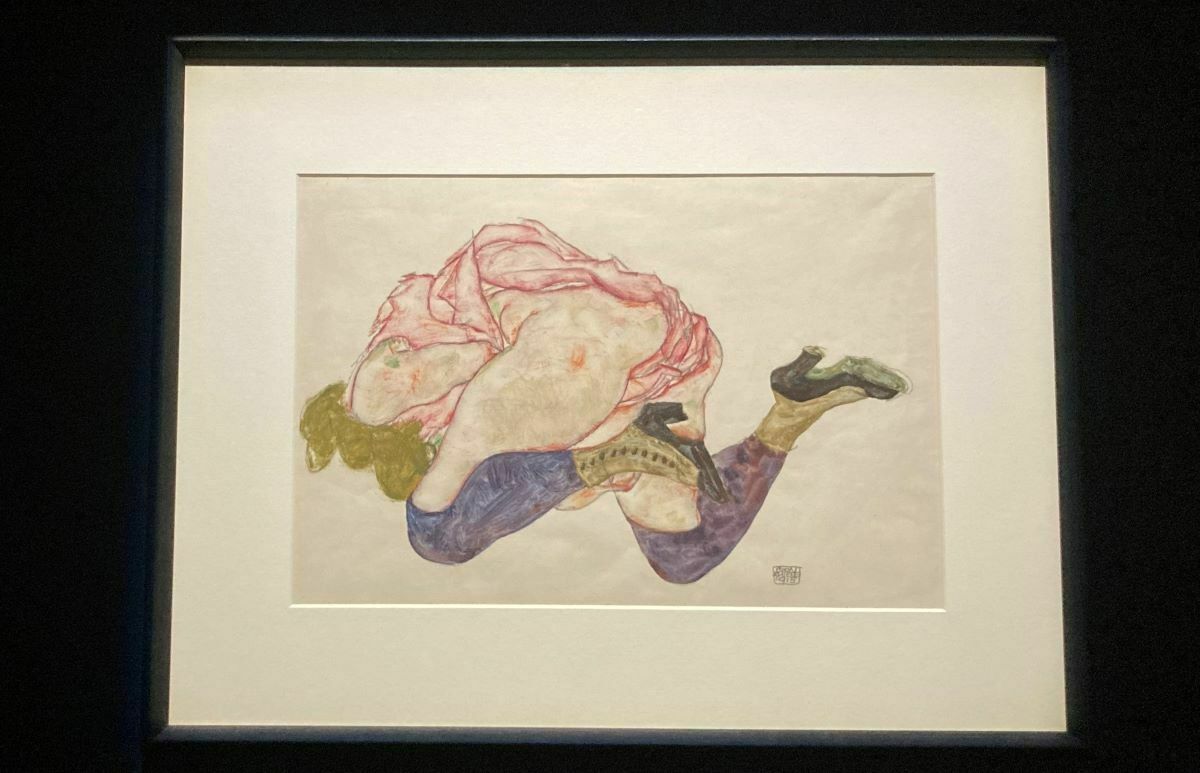

第14章展示風景より 左:エゴン・シーレ《横たわる女》1917年 レオポルド美術館蔵

続きを読むフォトギャラリー(15件)

すべて見るウィーン世紀末芸術を代表する画家エゴン・シーレ(1890-1918)の、日本国内では実に30年ぶりとなる大規模な展覧会『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』が4月9日(日) まで、東京都美術館にて開催されている。

美術、音楽、建築など芸術の爛熟期を迎えた世紀末のウィーンに生き、わずか28年の人生を駆け抜けた“夭折の天才”エゴン・シーレ。同展では、短い生涯のなかで自らの表現を探求し続けたその画業を展観。“シーレの殿堂”ともいわれるウィーンのレオポルド美術館の所蔵作品を中心に、シーレの油彩画、ドローイングなど約50点と、クリムト、ココシュカらシーレと同時代の画家たちの作品をあわせて約120点が紹介されている。

最年少でウィーンの美術学校に入学し、若くしてクリムトにその才能を認められるも、美術学校の保守的な教育に満足できずに退学。仲間たちと新しい芸術集団を立ち上げるが、猥褻な作品を制作し公にしたとして逮捕されるなど波乱の生涯を送ったシーレ。先鋭的な表現や当時タブーとされていた主題を扱ったその作品はなかなか社会に受け入れられず、孤独と苦悩を抱えたシーレは自らを深く洞察し、人間の生と死、性といった根源的なテーマを生々しく描き出した。同展では、そんなシーレの生涯を年代順にテーマを立てて、全14章でたどっていく。

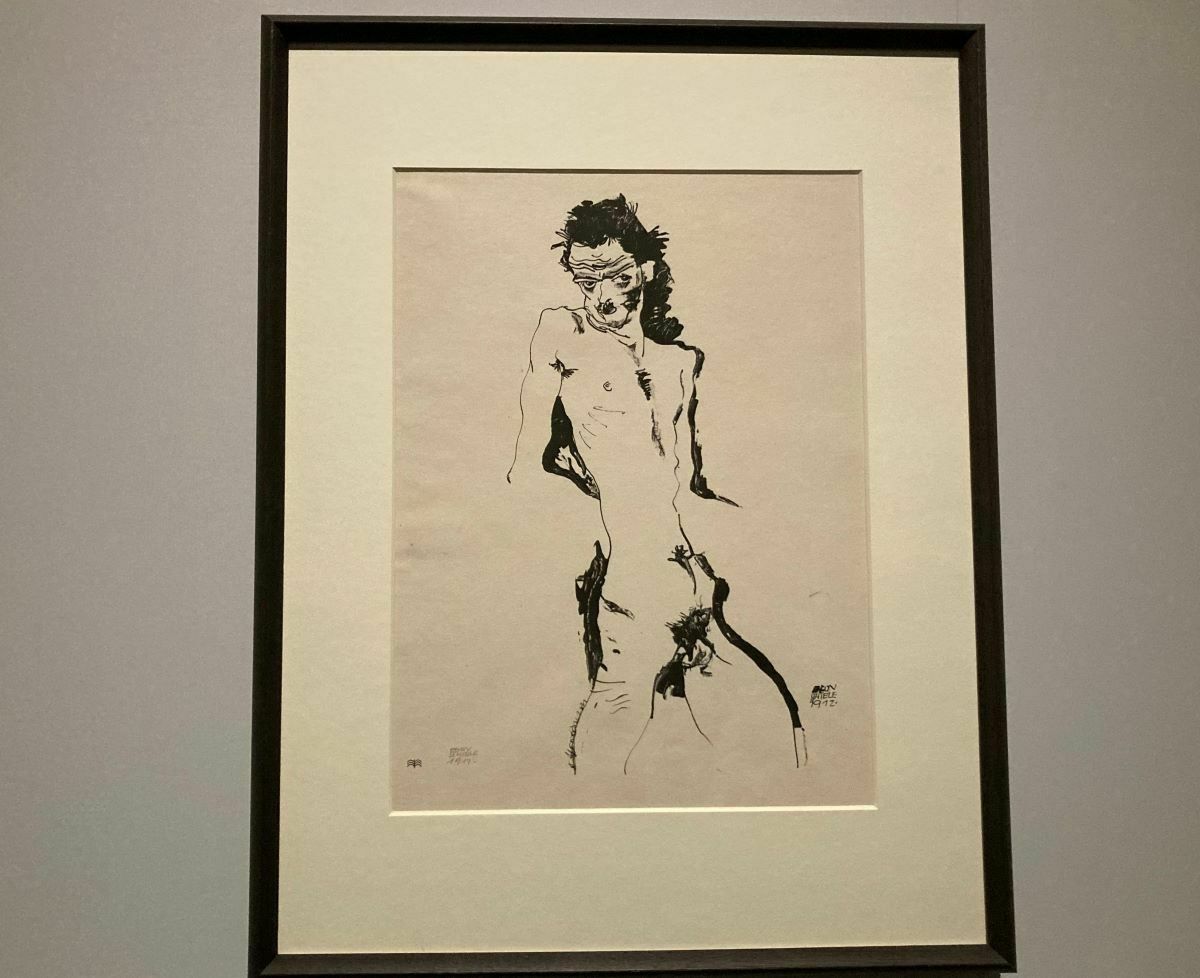

なかでも見どころとなるのが、シーレの自画像だ。自分を見つめ、自画像を描くことでそのアイデンティティを探求していたシーレは、短い生涯のなかで200点以上の自画像を残している。第7章「アイデンティティーの探求」では、《ほおずきの実のある自画像》や《抒情詩人(自画像)》、《裸体自画像(「ゼマ」版画集特装版のための試し刷り)》など多様な表現の自画像を紹介。同展のメインビジュアルにもなっている《ほおずきの実のある自画像》は、緊張感のある構図や朱色のほおずきを配置したアクセント、肌に使われている多様な色彩の表現など、シーレの才能が凝縮された一作だ。

また、シーレといえば人物画という印象が強いが、第9章「エゴン・シーレ 風景画」では、風景画も多数紹介されている。母親の生まれ故郷であった南ボヘミア地方の町クルマウは、シーレにとって特別な魅力のある街だった。短期間ながら移り住んだこともあり、その後もしばしば訪れその風景を繰り返し描いている。

シーレにとって風景画は、自然を模写するようなものではなく、自画像のように自分の心象や心情を反映したものだった。《吹き荒れる風の中の秋の木(冬の木)》では、むき出しの細い木など自然を擬人化して描出し、よるべない孤独感を表現している。

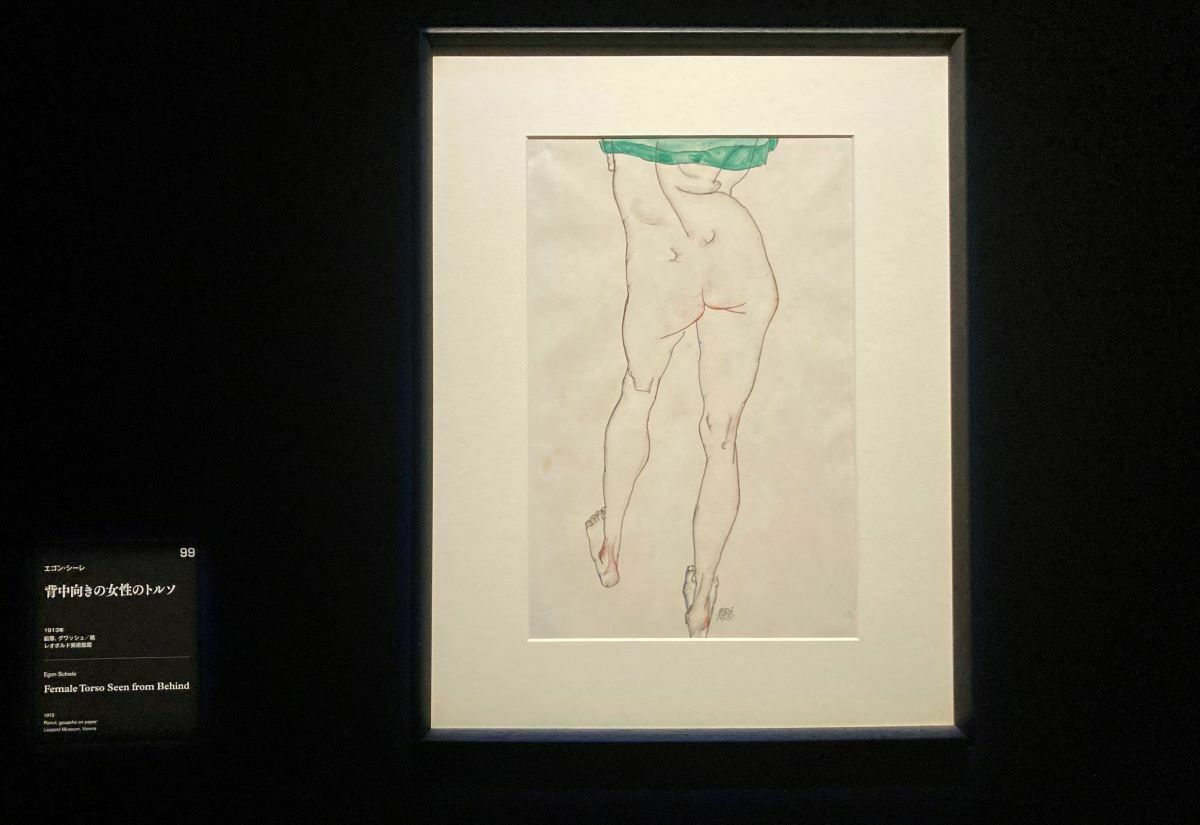

16歳という若さで美術アカデミーに入学したシーレの才能をより説得力をもって伝えるのが鉛筆や水彩で描いたドローイングだ。第13章「エゴン・シーレ 裸体」では、シーレのドローイングのなかでも最も重要なモチーフのひとつである女性の裸体を描いた作品を紹介。これらの作品では、立ったり、横たわったりする女性の裸体が特異な画面構成と遠近法で描かれており、不穏な効果を生み出している。

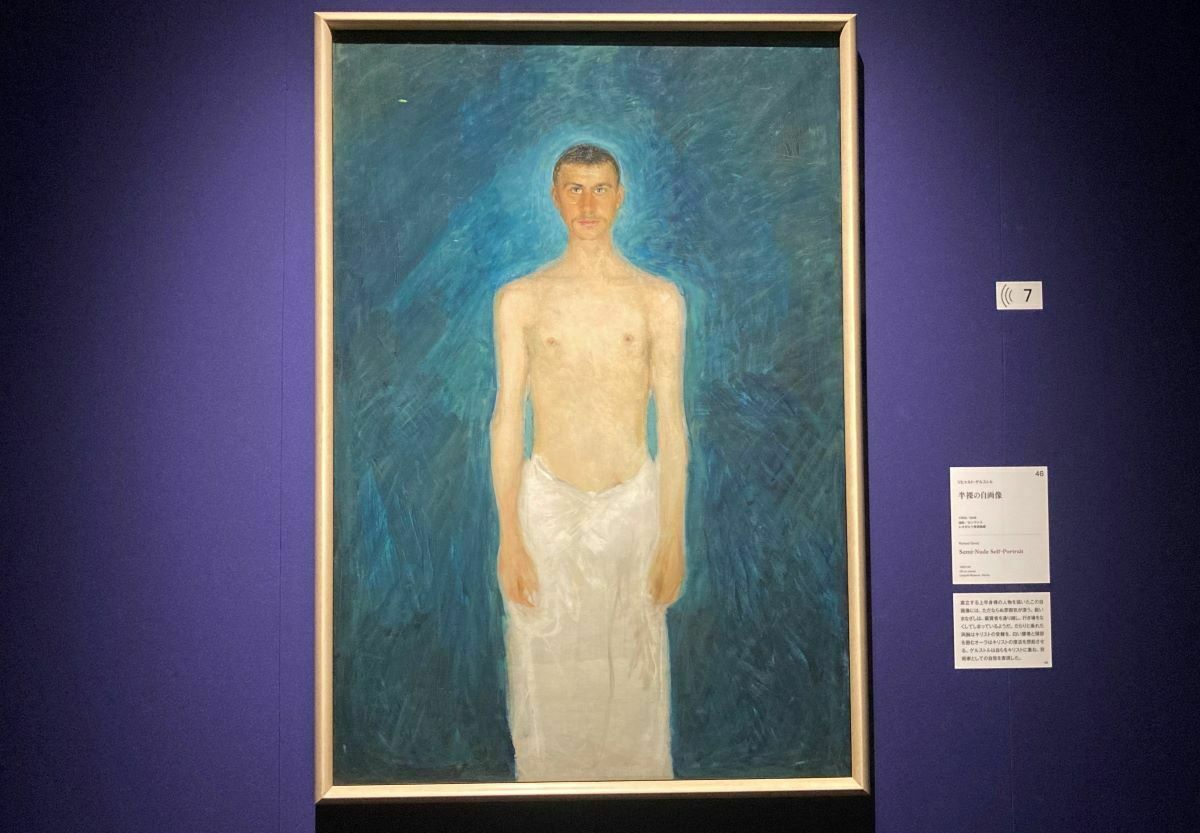

シーレの作品以外にも、早くからシーレの才能を認めていたクリムト、クリムトが主導した総合芸術展「クンストシャウ」にも参加したココシュカのほか、ウィーン分離派の結成メンバーでもあったコロマン・モーザー、オーストリア表現主義の先駆者といわれるリヒャルト・ゲルストルなど、同時代の画家たちの作品もテーマに合わせて展示。シーレを軸に、ウィーン世紀末美術の展開を知ることができる構成となっている。

1918年、スペイン風邪に感染し28歳の若さでこの世を去るまで、331点の油彩画と数千点のドローイングを描き、ウィーン・モダニズムの中心的存在となったエゴン・シーレ。シーレと同時代の画家たちの作品を通して、多くの才能を生み出した世紀末ウィーンの創造のエネルギーを体感してほしい。

<開催情報>

『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』

2023年1月26日(木)~4月9日(日)、東京都美術館にて開催

https://www.egonschiele2023.jp/

フォトギャラリー(15件)

すべて見る