ようこそ、恐竜絵画(パレオアート)の世界へ! 特別展『恐竜図鑑 ― 失われた世界の想像/創造』が上野で開幕

アート

ニュース

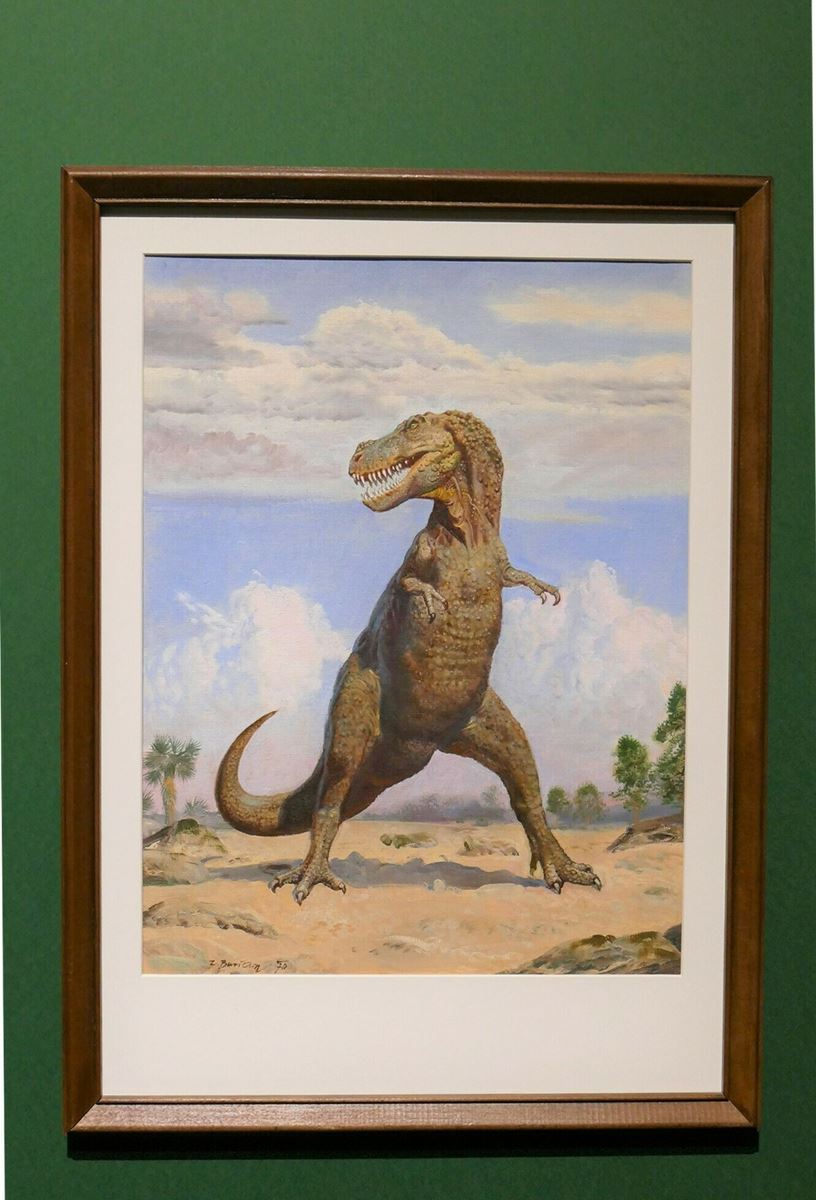

ズデニェク・ブリアン《アントロデムスとステゴサウルス・ステノプス》1970年 油彩・板 ドヴール・クラーロヴェー動物園

続きを読むフォトギャラリー(16件)

すべて見る「恐竜の絵」に着目した異色の特別展『恐竜図鑑 ― 失われた世界の想像/創造』が、5月31日(水) から7月22日(土) まで上野の森美術館で開催される。恐竜などの古代生物を描いた「パレオアート」の世界を、世界各国から集められた約150点の作品で紹介する興味深い展覧会だ。

「パレオアート」とは、化石などの学術的根拠に基づいて古代生物を描く復元画のこと。19世紀に「恐竜」と名付けられることになる骨の化石が発見されると、人々は化石などの痕跡から想像をふくらませ、その太古の世界の生き物の姿を主に絵画のかたちで表現してきた。同展は、19世紀の奇妙な復元図から、近年の研究に基づく現代の恐竜画に至るまで、人々が古代生物に対して抱いていたイメージの変遷の歴史をたどる展示構成になっている。19世紀から現在まで、この200年の間に描かれた多彩な恐竜画群を通して、太古に失われた世界への想像の旅を楽しみたい。

【第1章 19世紀 恐竜誕生――黎明期の奇妙な怪物たち】

展示の冒頭を飾るのは、19世紀の恐竜“発見”から間もない時期に描かれた、パレオアート黎明期の作品群。地質学者ヘンリー・デ・ラ・ビーチの原画による《ドゥリア・アンティクィオル(太古のドーセット)》は、イギリスの女性化石採集者、メアリー・アニングの功績をたたえるために制作された版画で、古生物の生態を復元した史上初の絵画のひとつ。魚竜イクチオサウルスが首長竜プレシオサウルスを捕食している様子が描かれている。

1850年頃 油彩・カンヴァス

ケンブリッジ大学セジウィック地球科学博物館

また、当時の有名画家であるジョン・マーティンが描いた《イグアノドンの国》は、イグアノドンの化石を発掘し、“恐竜を発見した男”として知られるギデオン・マンテルの依頼により描かれた作品。ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキングによる《白亜紀の恐竜―ニュージャージー》は、まるで映画『ジュラシック・パーク』を思わせる迫力の一作だ。イグアノドンだけでなく、それを取り巻く風景もロマンティックに描き出された太古の世界は、歴史的価値とともに、その奇妙さもまた魅力になっている。研究や情報が限られた時代だからこそ生まれた、イマジネーション豊かな作品の数々を味わいたい。

1877年 油彩・カンヴァス プリンストン大学地球科学部、ギヨー・ホール

1853年頃 ブロンズ

ロンドン自然史博物館

【第2章 19世紀末~20世紀半ば 古典的恐竜像の確立と大衆化】

同展の見どころのひとつは、恐竜画の2大巨匠が夢の競演を果たすことだ。19世紀末から20世紀前半にかけてアメリカで活躍したチャールズ・R・ナイトは、野生動物画家としての生物学的知見に基づき、恐竜を生き生きとした姿で描いて、「キング・コング」(1933年)などの映画にも影響を与えたと言われている。ティラノサウルスとトリケラトプスの対決を描いた《白亜紀―モンタナ》や、恐竜を躍動感あふれる姿でとらえた《ドリプトサウルス(飛び跳ねるラエラプス)》は恐竜画における記念碑的イメージだ。

1928年 油彩・カンヴァス プリンストン大学

1897年 グアッシュ・厚紙 アメリカ自然史博物館、ニューヨーク

Image #100205624, American Museum of Natural History Library

一方、20世紀中盤からチェコで活動したズデニェク・ブリアンは、ヨーロッパ美術のリアリズムの伝統を踏まえて、強い説得力をもつリアルな恐竜画を制作。当時の化石発掘の中心地であったアメリカから遠く離れた東欧圏で、直接化石を研究できる機会が限定された環境にありながらも国際的な評価を獲得した。日本の図鑑などにも模写され、恐竜のイメージの普及に大きな影響を与えた二人による、恐竜画のオリジナル作品が一堂に会する貴重な機会となっている。

1951年 油彩・カンヴァス ドヴール・クラーロヴェー動物園

1970年 油彩・カンヴァス

モラヴィア博物館、ブルノ

【第3章 日本の恐竜受容史】

19世紀に欧米で成立した恐竜のイメージは、世紀末には日本にも移入。古生物学者、横山又次郎によって「恐竜」という訳語が作られて以来、科学雑誌や啓蒙書、子供向けの漫画や絵物語、ジュール・ヴェルヌの『地底旅行』(1864年)やコナン・ドイルの『失われた世界』(1912年)といった古典SFの翻訳など、恐竜を主題にした出版物が広く刊行された。

2002年 インク、アクリル、スクリーントーン・紙 作者蔵

本章では、恐竜をテーマにした数々の漫画を手掛けた所十三の代表作『DINO²(ディノ・ディノ)』の貴重な原画も展示される。恐竜はまた、一般的な美術、いわゆるファインアートの領域でもしばしば象徴的なモチーフとして登場しており、美術における恐竜のシンボリズムについて、福沢一郎や立石紘一、篠原愛など、いくつかの作例で紹介されている。

1966年 油彩・カンヴァス 東京都現代美術館

2010-11年 油彩・カンヴァス 鶴の来る町ミュージアム

【第4章 20世紀後半~21世紀 科学的知見によるイメージの再構築】

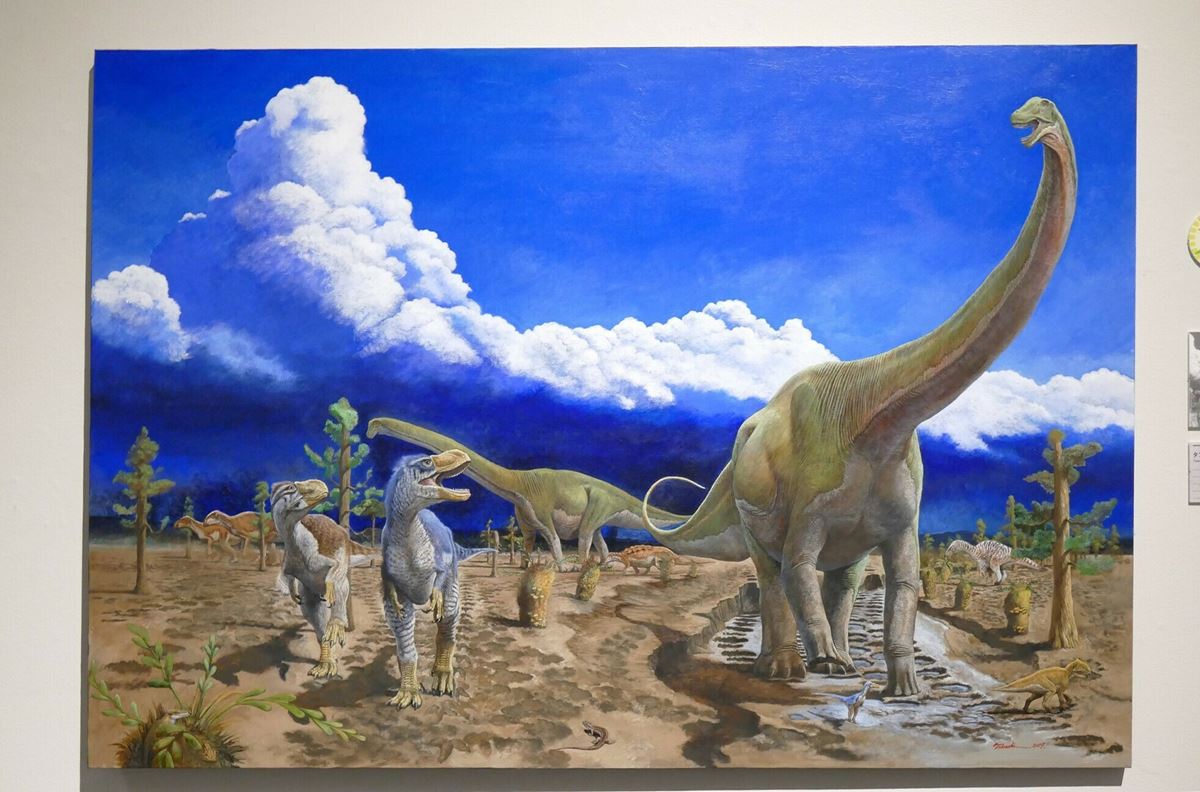

“恐竜ルネッサンス”とも呼ばれる大きな変革がもたらされた1960年代から70年代。「鈍重な生き物」から「活発に動く恒温動物」へと恐竜像が変化したことに伴い、恐竜画もさらなる進化を遂げ、新しい表現のアーティストが次々と登場した。

本章では、多くの恐竜ファンの原体験となっている、カルト的な人気を誇る米イラストレーター、ウィリアム・スタウトの《沼地での殺害—クリトサウルスを襲うフォボスクス》をはじめ、現代の恐竜画の旗手たちのバラエティ豊かな作品群が集結。また、現代日本を代表するパレオアーティスト、小田隆の迫力ある作品も特集されており、CGを用いずに圧倒的な迫真性を生み出す肉筆画は必見だ。

1980年 水彩・紙 福井県立恐竜博物館

2014年 アクリル・カンヴァス 丹波市立丹波竜化石工房

取材・文・撮影:内田涼

<開催情報>

特別展『恐竜図鑑 ― 失われた世界の想像/創造』

2023年5月31日(水)~7月22日(土)、上野の森美術館にて開催

https://kyoryu-zukan.jp/

フォトギャラリー(16件)

すべて見る