十和田市現代美術館で待望の日本初個展が開催中『劉建華(リュウ・ジェンホァ) 中空を注ぐ』

アート

ニュース

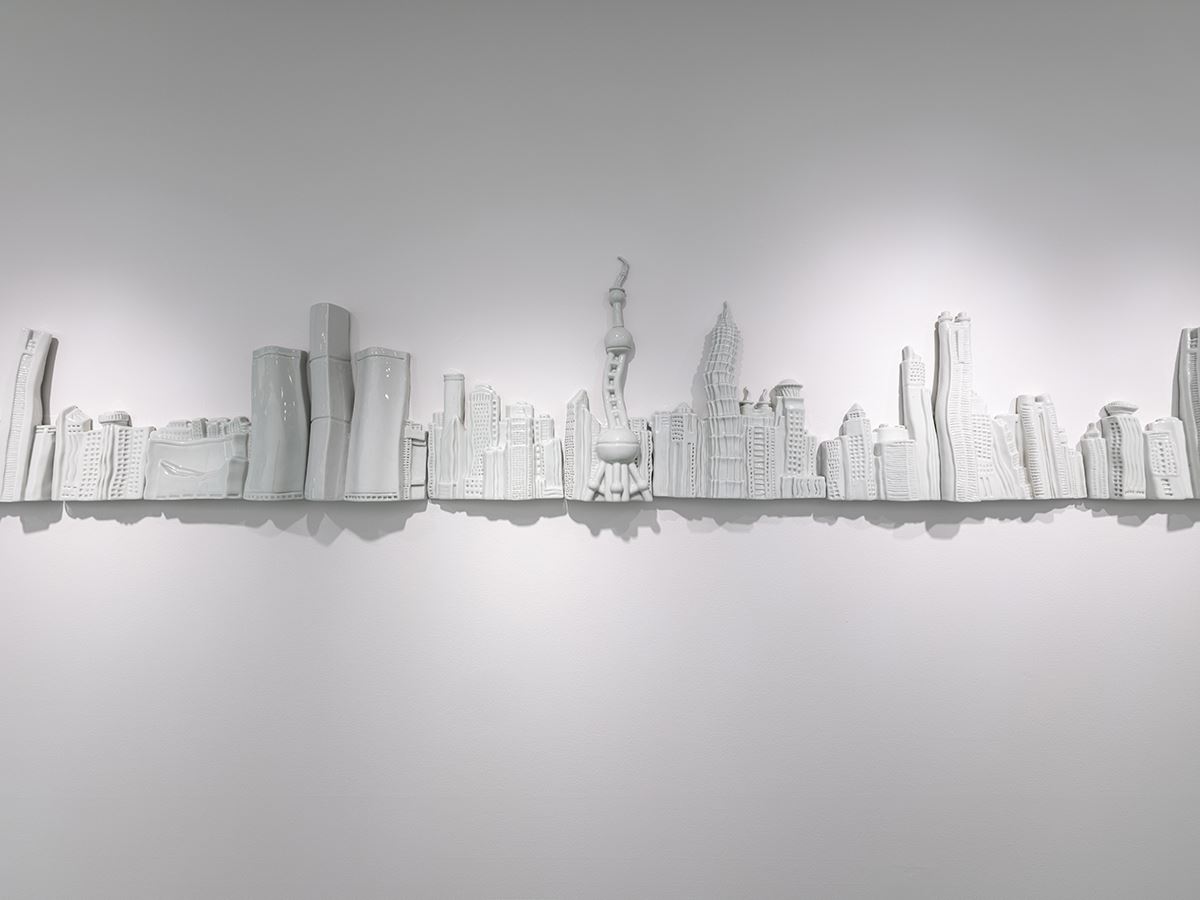

《遺棄》、中央は《塔器》 撮影:小山田邦哉

続きを読むフォトギャラリー(9件)

すべて見る『第57回ヴェネチア・ビエンナーレ』(2017年)、『広州ビエンナーレ』(2023年)など国際舞台で活躍する中国人アーティスト、劉建華(リュウ・ジェンホァ)の個展『中空を注ぐ』が、6月24日(土)〜11月19日(日)、十和田市現代美術館で開催されている。日本ではこれまで『秘すれば花 東アジアの現代美術』(2005年、森美術館)、『奥能登国際芸術祭2017』などグループ展での発表はあったが、日本での個展は初となる。

また、劉が制作した2つの彫刻作品《痕跡》は、2010年の開館時から美術館前の官庁街通りに常設されている。枕の真ん中の窪みが、さっきまで人が寝ていたような気配を感じさせ、実際に寝そべることもできるパブリックアートだ。同館では、作家への理解を深めるべく、常設作家の個展を年に1度開催してきた。今展はその一環でもある。

磁器発祥の地、景徳鎮で生まれ育ち、磁器工房の職人を経て、大学で彫刻を学んだ劉。土や石、ガラスなど様々な素材に取り組むなかで、磁器が伝統的な素材にとどまらず、現代美術の表現として豊かな可能性を持つことに気づいた。以来、硬くて脆い磁器を核として、急速に発展する中国の経済社会の問題を浮き彫りにしている。今展では、2001〜2022年の21年間で制作した作品で構成。すべて磁器でできているがその表情は多様だ。

展示室に入るや、“磁器の瓦礫”に圧倒される。タイヤ、靴、楽器、テレビなど、さまざまな日用品が床に転がる廃墟のような光景。作家やその家族、友人が使用したものから型を取り制作した《遺棄》という作品だ。焼成に失敗して叩き割った磁器の破片が工房の玄関先などに放置されている郷里の風景もベースにあるという。なかでも飛行機の破片とぬいぐるみに目が留まる。飛行機事故のニュースから命の儚さを感じた記憶も発想源のひとつとなっている。

この《遺棄》の中央にあるのは《塔器》という最新作だ。作家は「塔」を、古代から仏教における舎利を納めた精神の象徴であると考え、中が空洞である器の形に注目。棚には磁器の口や首の部分だけが展示され、その下の見えない形を想像させる。

この《遺棄》と《塔器》の組み合わせは初の試みだそうだ。2011年に東日本大震災のチャリティ展『Hearts Towada Exhibition』に参加したこともある劉は、世界の災厄にも心を寄せているのだろう。あるいは処分しきれない廃棄物を背負った未来だろうか。鑑賞者それぞれの見方に委ねている。

暗闇の空間には、枕の上に骸骨の頭部が置かれた作品《儚い日常》が浮かぶ。向かいの廊下壁面には、急速に発展する上海の街並みを表した《水中倒影》を展示。林立する高層ビルやテレビ塔などがゆらゆらと歪んで水面に映る風景。骸骨の背後からもこの都市の幻影を見てほしい。ふと「メメントモリ(死を想え)」という言葉を思い出す。

この“旅”の最後には、「書」と「紙」の瞑想的な空間が待ち受ける。角がめくれた紙の形を手びねりで薄く形成した《白紙》。重力で流れ落ちた墨が丸く止まったような《兆候》。唐の時代から続く、雨が壁をつたった痕跡を意味する「屋漏痕(おくろうこん)」という用筆法を参照したという。

《遺棄》と《水中倒影》では、繰り返しの表現も目に留まる。破壊と創造を繰り返す歴史において、繰り返す日常は虚しくも愛おしくもある。展覧会タイトル「中空を注ぐ」は、アート自体は「無意味」であり、「空洞の器」に鑑賞する人々の想像が注がれることを願って付けられたのではないだろうか。中国から伝わった磁器が日本でも創意工夫でつくられたように、日本と中国の深いつながりも連想させる。

また、ロン・ミュエクの巨大彫刻《スタンディング・ウーマン》など常設作品でも親しまれている同館。2021年に常設に加わった、塩田千春《水の記憶》、レアンドロ・エルリッヒ《建物―ブエノスアイレス》も必見だ。なお、名和晃平《PixCell-Deer#52》は個人コレクションを同館に期間限定で寄託しているため、9月までの公開なのでお見逃しなく。

取材・文:白坂由里

<開催情報>

『劉建華(リュウ・ジェンホァ) 中空を注ぐ』

会期:2023年6月24日(土) - 11月19日(日)

会場:十和田市現代美術館

時間:9:00 ~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜(祝日の場合はその翌日)

料金:1800 円(常設展込み) ※高校生以下無料

美術館公式サイト:

https://towadaartcenter.com/

フォトギャラリー(9件)

すべて見る