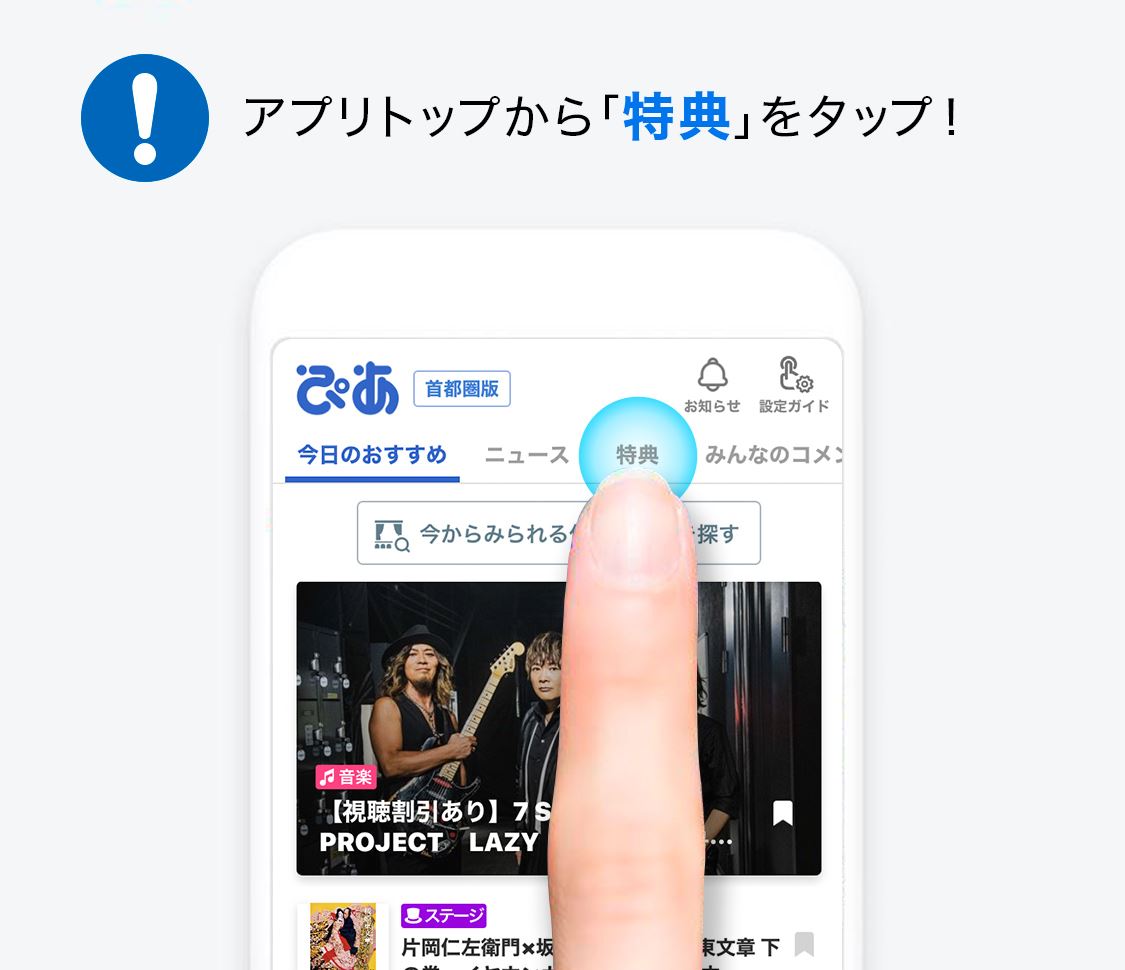

水上恒司の考える愛「愛とは決して見返りを求めないこと」

映画

インタビュー

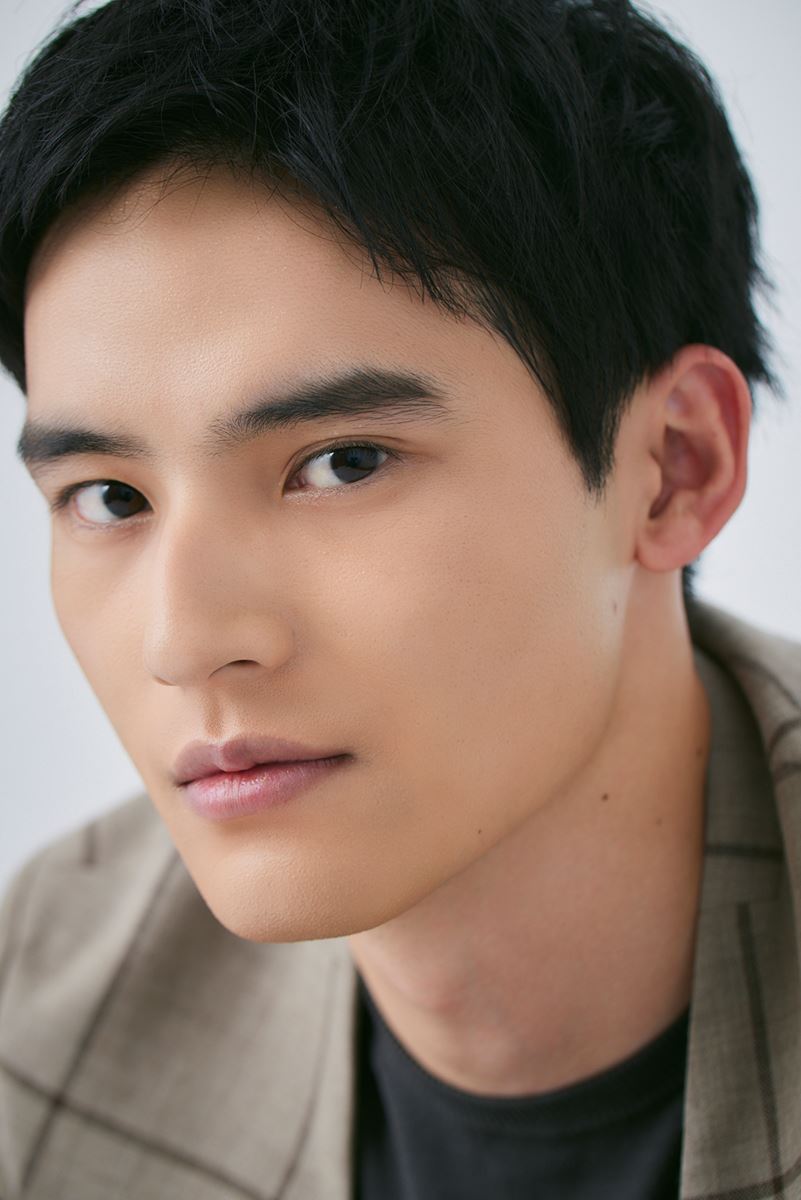

水上恒司 撮影:奥田耕平

続きを読むフォトギャラリー(11件)

すべて見る『OUT』では筋肉ムキムキの男気ヤンキーを演じたかと思えば、本作では凛々しい特攻隊員に様変わり。肉体改造も含め、別人のような変貌に「さすがですね」と感想を伝えると、本人は「当たり前のことですので」と控えめに頭を下げる。

この謙虚で一本気な性格に惹かれるのだろう。俳優・水上恒司の快進撃が止まらない。12月8日公開の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で、心優しき特攻隊員・彰役に挑戦。現代の女子高生・百合(福原遥)との時を超えた恋を、一瞬の輝きのように淡く眩しく演じている。

話題作への出演が相次ぐ24歳。なぜクリエイターは彼にオファーをしたくなるのか。水上恒司の芝居論に迫った。

水上恒司がモニターチェックをしない理由

水上恒司はモニターチェックをしないという。だから、自分の演技を確認するのは初号試写のとき。その意図を尋ねると、「まだ僕が言えた口ではないんですけど」と恐縮そうに断りを入れた上で、自らの想いを明かす。そこには、彼らしい俳優の矜持があった。

「自分の芝居を見て、『もう1回やりたいです』と言うのって、僕の中ではちょっと違う気がするんですね。映画は、監督のもの。どんなに僕がいい芝居ができたと思っても、監督が『もう1回』と言ったらもう1回ですし、極論、その部分がカットされたら世には出ないわけで。だから、そこはもう監督に託そうというのが僕の基本的な考え方です」

あくまで作品至上主義。自分を良く見せるために、彼は芝居をしているわけではない。役に対しても綿密な準備をして臨む。

「今回、特攻隊員の役を演じるにあたって、スタッフの方から資料をいろいろといただいて。その中に、生き残った特攻隊員の方のインタビュー映像があったんですね。そこで、出撃の前の夜は眠れなくて天井の木目を数えていたという話をされていて。僕はそれを聞いて、親近感を持ちました。人はみんな悩みを抱えて生きている。目がギラギラして眠れなくて、天井の木目を数えるみたいなことは、現代を生きる僕たちにもあること。遠い歴史の中にいた特攻隊員の方々が、その話を聞いてちょっと身近に感じられたんです」

先の世界大戦で、窮地に追い込まれた日本軍が強行した決死の突撃作戦。それが、特攻隊。その死者数は陸・海軍あわせて6000人以上にのぼる。ほとんどが、未来ある若者たち。あまりにも大きな犠牲だった。

「胸が痛むような出来事だったと思うのと同時に、あの戦時下では仕方なかったのかもしれないという思いもあります。今の僕たちの暮らしは、そうした尊い犠牲の上に成り立っている。そして、日本が戦争に巻き込まれる可能性がゼロとは言えない以上、僕がいつ彼らと同じ立場になるかはまったくわからない。そういう危険と隣り合わせになりながら僕たちは生きているんだと思います。だからこそ、目の前の大事な人をもっと大切にしなきゃと思うし、行きたい場所があるなら行ったほうがいいし、やりたいことはやったほうがいい。今日1日を生きることを大切にしよう、と彰を演じながら思いました」

劇中、出撃を前にした特攻隊員たちが野球を楽しんだり。彰が百合とかき氷を食べたり。なんでもない日常が瑞々しいタッチで描かれていく。それは、カウントダウンが迫る若者たちのささやかな青春の日々だった。

「百合とかき氷を食べながら、彰はきっと『行きたくないな』と思った気がするんですね。おいしそうにかき氷を食べる百合を見て、『この子と生きたい』と思ってしまった。特攻隊の中には、死ぬことがわかっているから楽しい思い出をつくりたくないという方もいた気がして。そんな人からすると、あれはとても辛いシーンなんです。僕たちも特攻隊がどういうものかわかっているから、あのシーンの残酷さがわかる。残酷であり、彰にとってはいちばんうれしかった瞬間なのかもしれません」

そう彰の代弁を胸中した上で、水上は言う、「でも今申し上げたようなことって、映画『あの花』をやる上ではブレーキになることなんです」と。

「なぜなら『あの花』は、戦争の残酷さをあえて見せていない作品だから。彰自身が何を考えていたのかも、ほとんど描かれていません。そこで僕がいくら『彰はこう思っていたはず。だから、こう表現したい』と言っても、それでは『あの花』の彰ではなくなる。だから、今回は自我との戦いでした。戦争とはどういうものだったかを伝えていきたいという想いは消せない。だけど、それを作品に持ち込むのは自分のエゴになる。そのはざまでずっと戦っていた気がします」

自分の演技に悔しくなることは多い。でも、それは言っても仕方がない

「自我」という言葉を水上恒司は使った。俳優にとって「自我」は重要なキーワードだ。

なぜなら、俳優とは己を消して役になりきる職業。また、俳優部はあくまで作品の一部署であり、たとえ主役であっても、決して作品は自分のものではない。むくむくと頭をもたげる「自我」をどう御しながら役に徹するか。手練れの俳優でも「自我」を消すことをテーマに掲げる者は多い。

「自分が自我を制御できているかは、まだちょっとわからないですね。ただ、制御しようとは心がけています。『こんなふうに表現したい』というような自我もそうですけど、お芝居って計算してつくり上げていく作業だからこそ、時にその計算という自我が邪魔になってくるときもある。すごく難しいテーマだなと思います」

芝居について話しはじめると、精悍な顔つきが一層ストイックになる。

「自我を抑制しようとはしているけど、ちゃんと消し去れているのかは、たぶん永遠にわからないんだと思います。なぜかと言うと、それも結局自分の主観でしかないから。ただ、今僕の頭にある中のどれが自分の自我なのかを考え、じゃあこの自我はいらないなって取捨選択することは、お芝居をやる上ですごく大事なことですね」

俳優とは、どういう状態がもっとも美しいか。そう問いを投げかけると、まっすぐに伸びる白球のように、迷わず答えを返した。

「自分じゃないものをつくり上げた瞬間だと思います。演じるって役の自我をつくり上げる作業。そうは言っても自我があるから僕たちは生きていられるわけで、僕という自我を持った人間が演じることで生まれる表現もある。だから、僕の自我と役の自我がちょうどいいところでミックスした瞬間が、きっと理想的なんでしょうね」

俳優デビューから5年。水上恒司は芝居という果てのない道を歩き続けている。

「僕は役づくりの段階で演じる役がどういう人なのかをいろいろ考えて、頭の中で自分の解釈をつくり上げていくタイプなんですけど、その上でいざ現場に立ったとき、『あ、思わぬところに行けたな』と思う瞬間が何度かあって。きっとそれが自分じゃないものをつくり上げられた瞬間なんだろうなと。でも、そうじゃないことの方が多いです。終わってから『ここはちょっと行けなかったな』と悔しくなることの方が圧倒的に多い。でも、それは言っても仕方がないこと。まだまだ至らない部分が多いし、経験も浅いですし、この段階でなんでもかんでも超えられるとも思っていない。地道にやっていくしかないんでしょうね」

決して現状に満足しない。だからと言って、無闇に焦ったりもしない。地を踏みしめて前に進む。水上恒司には、実直という言葉がよく似合う。

「僕がモニターチェックをしないのも、それこそ見たらもう1回やりたいなと思っちゃうからというのもあります。どれだけ悪くても、監督がOKならOKなんだと思うしかない。そうやって自分の中で区切りをつけないと進めないから、あえて見ないのかもしれません」

弱さを見せない彰をつくりたかった

瞼を閉じて思い出すと、スクリーンの中に佇む彰はいつも少し微笑んでいたような気がする。百合に向けるいとしさも、死が迫る恐怖も、運命を受け入れる覚悟も、水上恒司は穏やかな微笑みで表現していた。

「特攻に向かう人たちの気持ちもさまざまで。自己憐憫に浸る人もいれば、周囲から神様のような扱いを受けて自分の立場を勘違いしちゃった人ももしかしたらいたんじゃないかと思うんです。その中で、彰は自分の使命や立場を履き違えることなく正しく理解していた。最近読んだ本の中に『諦観』という言葉が出てきて。きっと彰にもそういうところがあったんだろうなって。大人びて見える彰の態度には、諦観の想いがあった気がします」

そう説明されて、納得した。彰の微笑みがいつもほんの少しだけ悲しそうだったのは、それが諦観の笑みだったからだ。

「最後まで彰は泣かないんです。きっと百合は泣いてほしかったと思うんですね。もっと弱音を言ってほしかった。自分の気持ちを打ち明けてくれない彰に対し、寂しさや、もしかしたら疑いもちょっとあったかもしれない。でも、そこで弱さを見せないのが彰。人間味がないと言われても、弱さを見せない彰をつくりたいと思っていました」

きっとそれが、彰なりの愛だった。大きな役を演じ終えて、今、水上は愛するとはどういうことだと考えているだろうか。

「見返りを求めないことですね。何でもそうだなと思います。一方的に与えたいと思うから、愛情なんだと思う。ただし、それが人によっては迷惑に感じたり、行き過ぎと思われることもある。だから、愛するって難しくて。愛する側は、惜しみなく愛を与える自分に決して酔うことなく、相手にとっていちばん良いことは何かを常に考えてあげることが大切。それができるのが、本当の愛情なんじゃないかなと思います」

スタッフさんの技術や情熱を世に伝えていけたら

およそ80年前の日本は、戦火の最中にあった。たくさんの過ちを犯し、尊い命が奪われた。私たちの命が先人から受け継いだバトンだとしたら、後人に伝えていく義務がある。生きるとは「継承する」ことでもあるのだ。そして、「継承」は水上恒司にとっても大きなテーマの一つである。

「少なからず僕も24年生きてきて、いろんな人と出会いました。そして、その方たちの中にはこれまでの人生で培ってきた技術や情熱というものがあって。僕はそれを自分の体を通して次の世代へ伝えていかなきゃいけない。それが人生だという想いはあります」

特に関心を抱いているのが、自らを支えるスタッフの人たちの姿を世に伝えていくことだという。

「良くも悪くも僕たち演者は光を当てられることが多くて。その分、削られていくことももちろんあるんですけど、何をやっているか、どういう想いでやっているかというのは比較的伝わりやすいと思うんですね。でも、現場のスタッフさんたちは違う。スタッフさんがどういうことをやっているかとか、だからこんな作品が生まれるんだということは、なかなかスポットが当たりづらい。そういうスタッフさんの技術や情熱を世に伝えていけたらというのは、僕がずっと考えていることの一つです。それが、どういう形になるかはわかりませんけど、いつか自分の手で形にしてみたいですね」

その言葉に、水上恒司の人柄が見えた気がした。表舞台に立てることを決して当たり前と思わず、その場をつくるために人知れず汗を流す裏方に感謝を惜しまない。きっと彼は周りにいるすべての人を同じ人間として見て、同じ人間として接しているのだろう。だから、周りもそんな彼のことを慕い、支えたくなる。

激動の5年を経て、次のステップへと進むその顔つきは、初々しかった5年前よりずっとたくましい。ならば、ここから5年後の水上恒司はどんな顔をしているだろうか。それが知りたくて、つくり手も、観客も、彼から目が離せなくなる。

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』12月8日(金)公開

取材・文/横川良明 撮影/奥田耕平

フォトギャラリー(11件)

すべて見る