2024年話題の展覧会をピックアップ②【日本美術編】

アート

ニュース

村上隆《金色の空の夏のお花畑》(参考画像)2023年 デザインデータ 300×1000 cm (C)2023 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

続きを読むフォトギャラリー(9件)

すべて見る2024年も楽しみな展覧会が続々と開催予定。【西洋美術ほか編】に続く第2弾では、今年開催が予定されている企画展のなかから、「日本美術」をテーマにした企画や、日本の現代アーティストの個展などをピックアップして紹介します。

※各展覧会の会期等は変更になる可能性があります。詳細は各展覧会の公式HPなどでご確認下さい。

年明け早々から注目の展覧会が続々と開催される。そのひとつが東京国立博物館 平成館で開催される特別展『本阿弥光悦の大宇宙』(1月16日〜3月10日)だ。本阿弥光悦は、戦国から江戸時代初期にかけて、さまざまな造形にかかわって傑出した品々を生み出し、それらは後代の日本文化に大きな影響を与えた。蒔絵や螺鈿(らでん)などの漆工品、書や茶碗などジャンルを軽々と飛び越えて名品を作り出すだけでなく、プロデューサー的役割も務めた光悦は、晩年には「光悦村」という法華信仰で結ばれた美術工芸分野の職人たちが集まる場所まで作りだす総合芸術家だった。同展では、彼の作品、人物像、厚い信仰など様々な角度から彼について紐解いていく。

日本を代表する現代美術家として世界的に活躍する村上隆の個展『村上隆 もののけ 京都』(京都市京セラ美術館、2月3日~9月1日)も開催される。村上は日本の伝統的な絵画表現から、アニメや漫画、ゲームなどの表現、さらには日本社会のありかたそのものをフラットに取り込み、作品にすることで、人々にアートやその意味を問いかけ続けてきた。国内では8年ぶり、東京以外では初の大規模個展となり、京都以外への巡回はなし。同展に並ぶ作品約170点の多くが新作であり、京都で活躍した画家たちにインスパイアされた作品も複数用意されているという。彼の代表的なモチーフ“お花”の作品はもちろん、「DOBくん」なども登場する。

江戸幕府公認の遊廓として、独特の秩序と格式をもって約250年の間続いた吉原。もちろん、この場所で辛酸を舐めた女性たちの歴史も忘れてはならないが、吉原には日夜多くの人々が集い、最先端の流行、文化の発信地としても機能していた。東京藝術大学大学美術館で開催される『大吉原展 江戸アメイヂング』(3月26日~5月19日)では、吉原の歴史や文化、美意識について、喜多川歌麿の浮世絵をはじめ絵画、工芸品、そして妓楼の立体模型などを通して紐解いていくもの。高橋由一が明治期に描いた重要文化財《花魁》や、鏑木清方《たけくらべの美登里》など、明治以降に描かれた吉原像も見逃せない。

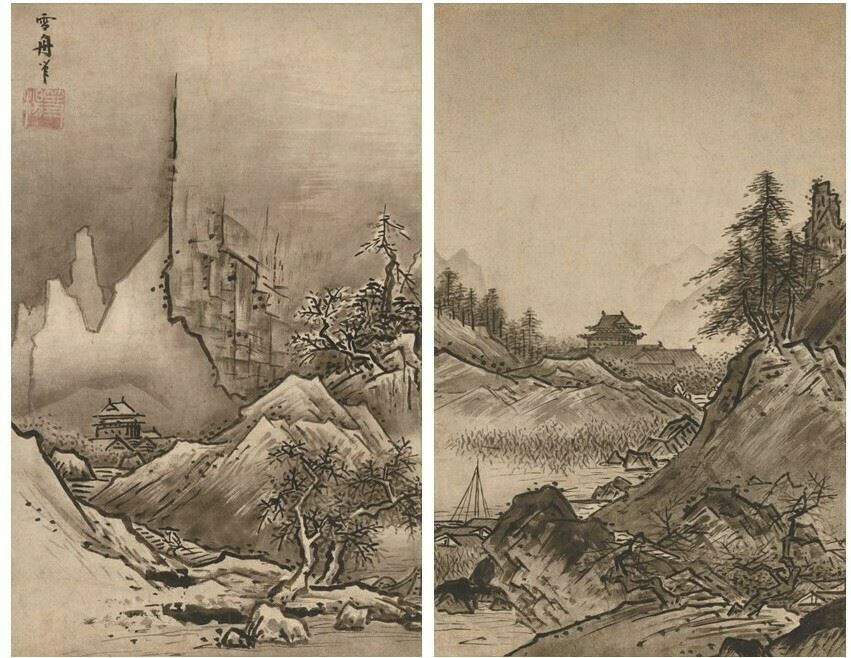

日本美術史上最も重要な絵師ともいわれる雪舟。室町時代に活躍した雪舟の作品のうち、現在6件が国宝に指定されており、これは一人の作家としては最多の数だ。なぜ、雪舟の評価がこれほどまでに突出しているのか? どのようにして「画聖」と称されるまでになったのか? 京都国立博物館で開催される特別展『雪舟伝説ー「画聖」の誕生ー』(4月13日~5月26日)は、近世において雪舟がどのように受容されてきたかをたどることで、雪舟の評価が形成されてきた道のりを検証していく。プレスリリースには大きく「雪舟展ではありません」と記されているが、《四季山水図巻(山水長巻)》や《秋冬山水図》など、国宝に指定された雪舟作品6件は全て通期で展示。さらに長谷川等伯や伊藤若冲など幅広い雪舟の“フォロワー”たちの作品から、雪舟が与えた影響を多角的に紐解いていく。

2024年に生誕140年、没後90年を迎える竹久夢二。甘くセンチメンタルな「夢二式美人」画で一世を風靡した夢二は、デザイナー、文筆家としても活躍。今なお多くのファンを集めている。『生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界』(東京都庭園美術館:6月1日~8月25日、夢二郷土美術館:9月7日~12月8日、ほか25年に3か所で開催)では、岡山の夢二郷土美術館が2022年に新たに発見し、所蔵した油彩画《アマリリス》や、2015年にアメリカで発見された油彩画《西海岸の裸婦》などから、希少ゆえに今まで語られてこなかった夢二の油彩画の魅力を紹介。さらに、同じく近年発見された夢二の渡欧時、渡米時のスケッチブックから素描作品など、およそ170点を展示。新たな発見や最新の研究をふまえ、夢二の新しい側面を浮かび上がらせていく。

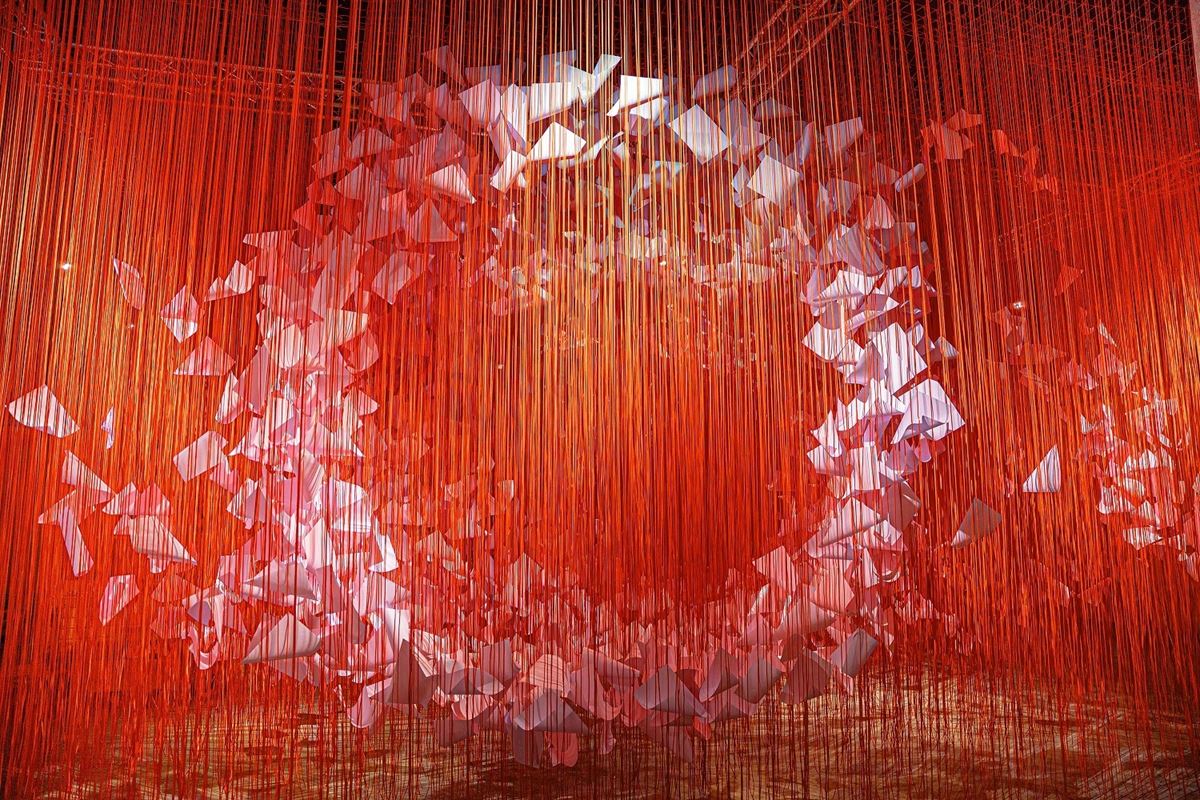

赤や黒の毛糸やロープでその土地にちなんだ記憶やものを編み込み、生きることや存在について問いかけるダイナミックかつ繊細なインスタレーションを発表し続けている現代美術アーティスト塩田千春。現在はベルリンを拠点に活躍する塩田の故郷である大阪では16年ぶりの個展『塩田千春 つながる私(アイ)』(9月14日~12月1日)が大阪中之島美術館で開催される。同展は、パンデミック以降に意識せざるを得なくなった他者との「つながり」をテーマに、3つの「アイ」(私/I、目/eye、愛/ai)を通じてアプローチしていくというもの。大阪中之島美術館の広がりのある空間を使ったインスタレーションを中心に、初期の絵画やドローイング、立体作品、映像など多様な手法を用いた作品が紹介される。

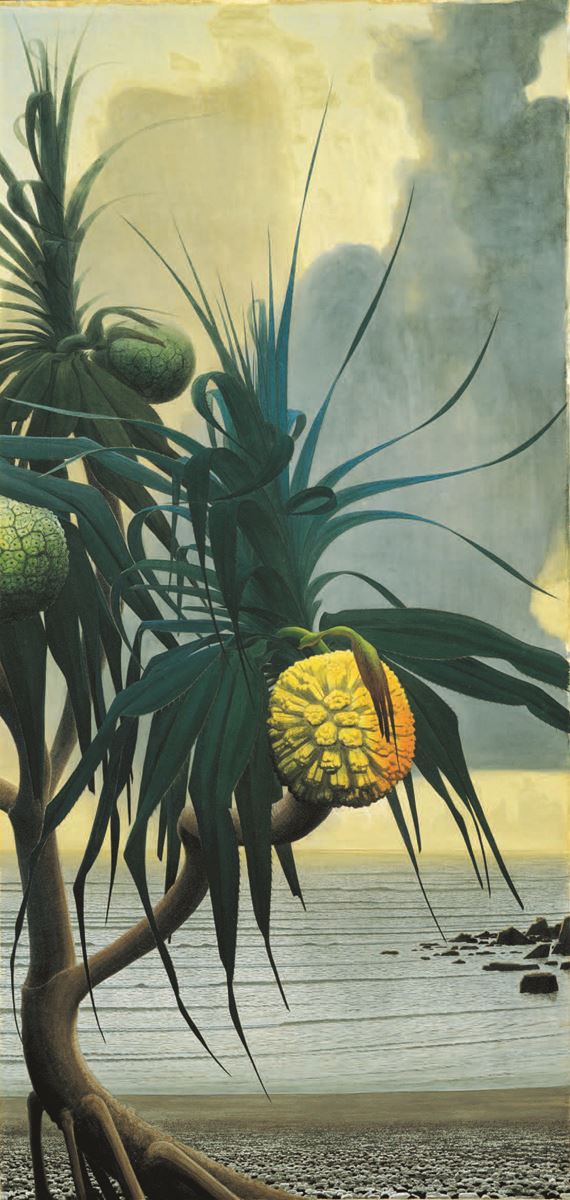

50歳にして奄美大島に単身で渡り、独自の筆致で亜熱帯の植物を描き続けた田中一村(1908~1977)。東京都美術館で開催される『田中一村展 奄美の光 魂の絵画』(9月19日〜12月1日)は、知られざる孤高の画家の生涯を約200点で紹介する過去最大規模の大回顧展だ。69歳でその生涯を閉じるまで作品を発表する機会に恵まれなかった一村だが、近年、そのストイックな人生と濃密な描写が注目され、再評価が高まっている。同展では、奄美の田中一村記念美術館の協力の元、神童と称された幼年期から最晩年に奄美で描かれた作品までその全貌を紹介。近年新発見された資料などをふまえた構成で、一村の真の姿を明らかにする。

昨年3月に71歳で逝去した坂本龍一のメディア・アートの分野における足跡を紹介する『坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア』が現在、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]にて開催中だが、今年の年末には、坂本の大型インスタレーション作品を包括的に紹介する日本では初となる最大規模の展覧会『坂本龍一展(仮)』(12月21日~2025年3月30日)が東京都現代美術館で開催される。先鋭的な音楽活動で時代を切り拓いてきた坂本だが、2000年以降はさまざまなアーティストと協働し、音を展示空間に立体的に設置する試みを積極的に思考、実践してきた。同展では、生前から坂本が同展のために構想していた新作に加え、これまでの代表作を美術館の屋内外にダイナミックに展示。坂本の先駆的、実験的な創作活動の軌跡をたどっていく。

2024年を迎えた現在でも、4月以降の展覧会スケジュールを公表していない美術館も多いため、これからも新しい展覧会情報はまだまだたくさん出てくるはず。「ぴあ/アプリ」では、今年もアートに関する最新情報をお届けしていきます。2024年もよろしくお願いします。

文:浦島茂世

フォトギャラリー(9件)

すべて見る