『べらぼう』喜多川歌麿役・染谷将太が広報アンバサダー就任『蔦屋重三郎』展、大河ドラマのセットを使った再現展示も

アート

ニュース

左から、『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』担当の東京国立博物館学芸企画部長の松嶋雅人と、同展の広報アンバサダーに就任した俳優の染谷将太

続きを読むフォトギャラリー(11件)

すべて見る江戸時代後期に版元として一世を風靡し、吉原のガイドブックや、黄表紙、狂歌集や浮世絵などを次々に出版。“江戸のメディア王”ともいわれる蔦屋重三郎(1750~97)。大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK)の主人公でもある“蔦重”を紹介する展覧会『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』の報道発表会が1月27日(月)、東京国立博物館で行われ、展覧会の概要や関連企画などについて発表された。

蔦重が生み出したベストセラーの数々を全3章で紹介

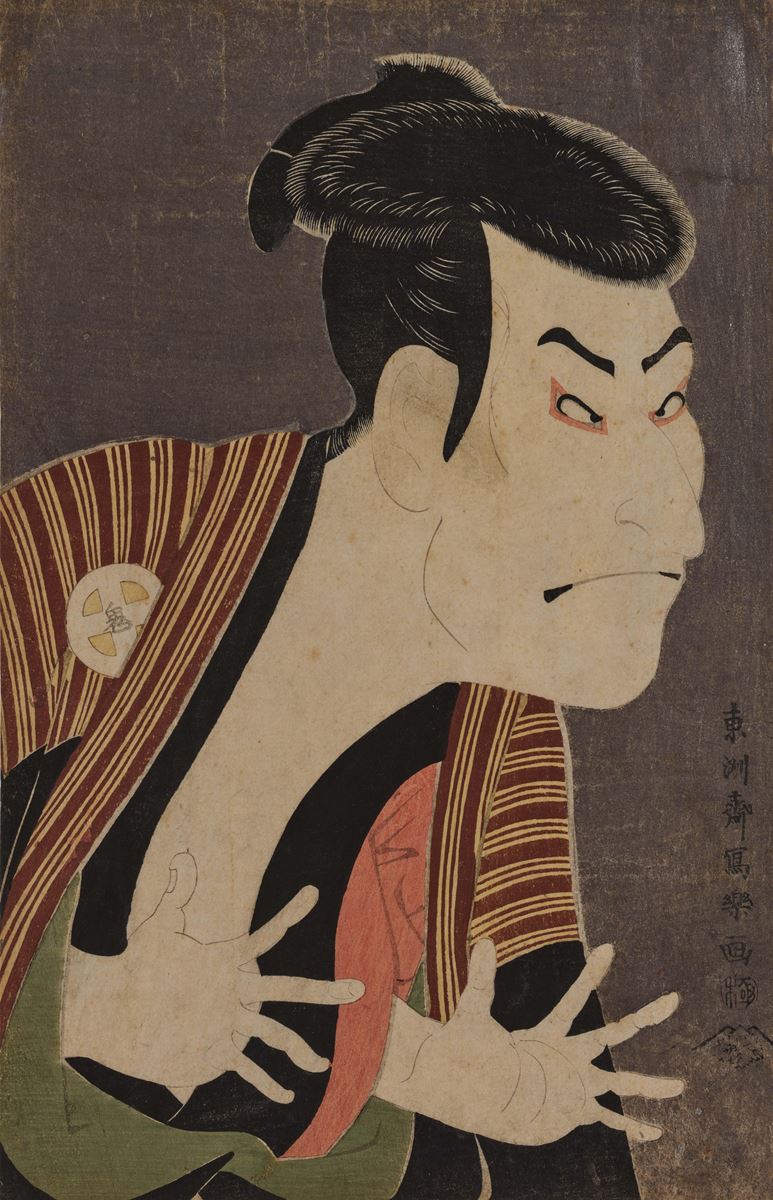

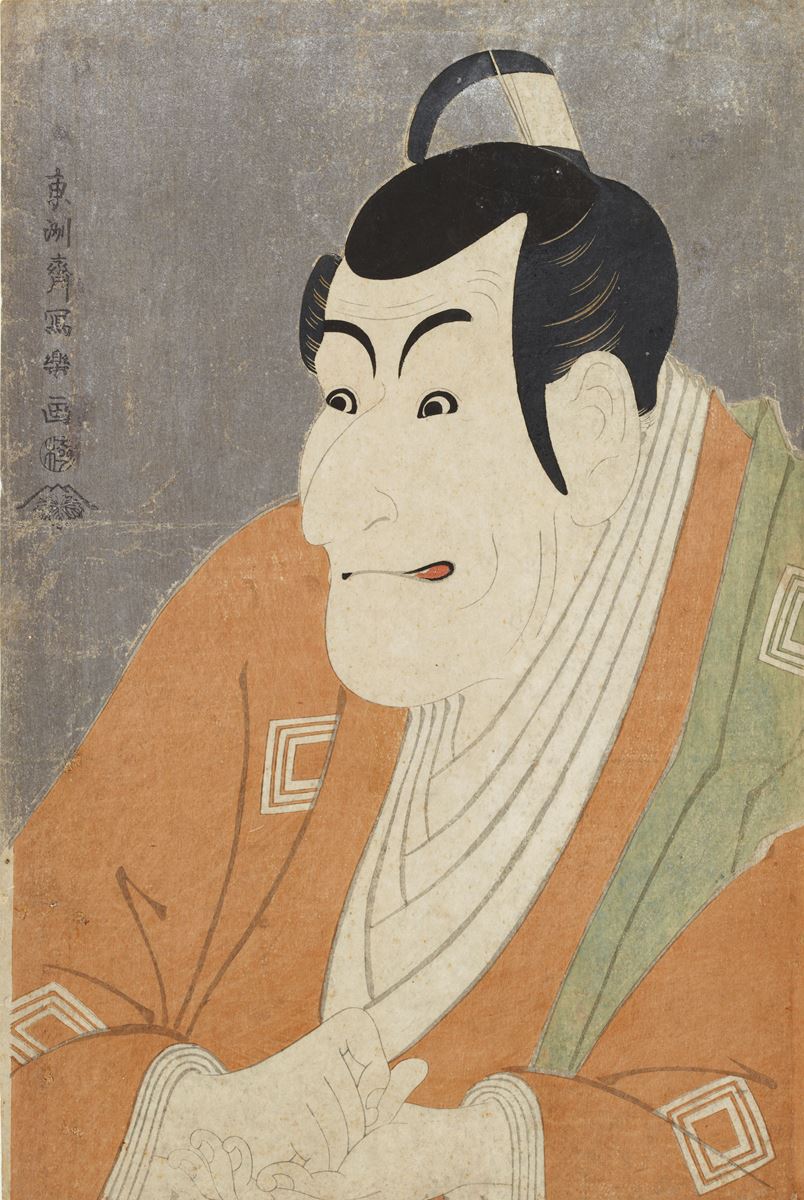

1750年(寛延3年)、江戸幕府公認の遊廓である吉原に生まれた蔦屋重三郎は、貸本業から身を起こし多彩な出版活動を展開。東洲斎写楽や喜多川歌麿といった浮世絵師たちを発掘し、その魅力を最大限にいかした数々のベストセラーを生み出した。同展では、そんな蔦重が作り出した価値観や芸術性とはどのようなものだったのか、彼が手掛けた版本や浮世絵の名作などを通して紹介される。

東京国立博物館学芸企画部長で、『べらぼう』の近世美術史考証も担当している松嶋雅人は、「大河ドラマで取り上げられている今こそ、蔦重の活動を知ってもらうことで 江戸時代の出版文化を知って頂きたい」と意気込む。

展覧会は全3章構成。まず第1章では、蔦重の仕事の端緒となった吉原に関わる出版物を中心に紹介。蔦重は瞬く間にその手腕を発揮し、風刺や滑稽を織り交ぜた黄表紙(絵入りの小説)や洒落本といった読み物を次々と世に送り出していく。『べらぼう』第4話にも登場した《雛形若菜初模様》は、それぞれの妓楼自慢の遊女たちを描いたシリーズ作品で、100点以上制作されたという。

第2章では、狂歌を介した文化人たちとの交流について紐解いていく。蔦重は、天明期(1781-89)に江戸で起こった狂歌の大ブームにのり、自らも狂歌を詠みながら「吉原連」というコミュニティに所属。その活動を通して文化人たちと深く交流するようになるが、狂歌を詠むにとどまらず、狂歌集などの出版物を手掛け自らが狂歌ブームを牽引していく。本章では 江戸の町の文化動向の象徴のひとつとして、平賀源内の活動についても紹介される。

第3章が同展のハイライトとなるだろう。ここでは、東洲斎写楽、喜多川歌麿、栄松斎長喜ら蔦重が見出した人気浮世絵師たちの代表作が紹介される。「蔦重が活動した時代は浮世絵版画の黄金期とも言われる時代であり、その黄金期を蔦重自身が牽引していたとも言えると思います」(松嶋さん)

《歌まくら》は、歌麿が出がけた春画本で、さまざまなシチュエーションで男女の細やかな機微が描き出された作品。「《ポッピンを吹く娘》のように、当時の町娘を多く描いたのも歌麿の特徴です」(松嶋さん)

寛政6年5月、無名の絵師・東洲斎写楽が一挙28枚の大首絵を刊行し浮世絵界を驚かせたが、これをプロデュースしたのも蔦重だ。「歌麿とは違う形で役者を写実的に描いた写楽ですが、言い方を変えますと役どころというよりも役者そのものを描き、それがあまり役者自身にとって嬉しくない描き方だったという評価も残っています」(松嶋さん)

栄松斎長喜は、専属的な絵師だった歌麿が蔦屋を離れた後、蔦重が新たに売り出した絵師だ。「長喜の特徴はなで肩でこけしのような女性と言われますが、江戸ではなく上方の遊女たちを描き、新しいトレンドを作り出そうといった意識も見えます」(松嶋さん)

最後は「附章」として、蔦重が活躍した天明・寛政期の江戸の町を大河ドラマで使われたセットを使って創出。日本橋界隈を再現し、1780年代前後の江戸の空気感を作品とともに体感できるようなものになるという。

染谷将太「江戸の文化は確実に今へとつながっている」

報道発表会の最後には、同展の広報アンバサダーに就任した俳優の染谷将太が登壇。『べらぼう』では、喜多川歌麿を演じる染谷は、先日、歌麿の浮世絵を実際に鑑賞したときの感動をこう話した。

「もちろん本などでは絵を見たことがあったんですが、実際に初めて生で見て、“本当に(歌麿が)いたんだって、シンプルに身近に感じました。すごく遠い世界だったのが、現代に続いている過去に本当にいた人だったんだと。なんて言ったらいいんですかね、世界がつながっているんだなっていうことに感動しました」

また、喜多川歌麿の人物像については、「人の痛みがわかる方なんじゃないかなと思いました。悲しみや悩みを抱えているモデルの人が目の前にいたら、自分も同じ感情で筆を持っていたんじゃないかなって。本当に感受性が豊かと言いますか、表面的な美しさだけを筆にのせるのではなく、内側から出てくるそんな美しさを表現される方なんじゃないかなと想像しています」

最後に、同展に期待することは?との問いに対して、「自分は江戸の世界や(蔦重が作った)絵や本などを遠い世界のように感じていたんですけども、きっとすごく身近に感じられると思います。その文化は確実に今につながっていて、自分も役者という仕事で表現事としてやっていたりと、きっと地続きに感じるんじゃないかなと思いますし、自分自身もそれを楽しみたいと思います」と語った。

なお、同展の音声ガイドナビゲーターは、『べらぼう』で主人公・蔦屋重三郎を演じている横浜流星が担当する。

また、東博では今年の3月から9月にかけて、江戸をテーマにした企画を多数開催。『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』のほかにも、謎に包まれた大奥の本当の姿に迫る『江戸☆大奥』(7月19日~9月21日)、現代アーティストたちによる現代の「浮世絵」を紹介する『浮世絵現代』(4月22日~6月15日)、1万年以上の昔から現代までの美の系譜を大迫力のイマーシブ映像でたどる『イマーシブシアター 新ジャポニスム』(3月25日~8月3日)などが予定されている。

<開催概要>

『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』

会期:2025年4月22日(火)~ 6月15日(日) ※会期中展示替えあり

会場:東京国立博物館 平成館

休館日:月曜日、5月7日(水) ※4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開館

時間:9:30~17:00(※金・土曜日、5月4日(日・祝)、5日(月・祝)は~20:00、入館は閉館の30分前まで)

料金:前売一般1900円、前売大学生1100円、前売高校生700円/当日一般2100円、当日大学生1300円、当日高校生900円

※前売券は2/13より発売

公式サイト:

https://tsutaju2025.jp/

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2556559

フォトギャラリー(11件)

すべて見る