「娯楽の選択肢のひとつに落語を加えてもらえたら」三遊亭朝橘師匠インタビュー

ステージ

インタビュー

三遊亭朝橘 撮影:源賀津己

続きを読むフォトギャラリー(9件)

すべて見る──落語を職業に選ばれたきっかけを教えていただけますか。

父親が公務員で、父方の祖父も公務員だったのかな。お袋は専業主婦で弟がいて。授業参観でクラス中が手を挙げている中僕だけが挙げないくらい、人に見られたり何かをパフォーマンスすることが嫌いな、とにかく内向的な子で。だから子どもの頃の自分を知っている人が、今落語家をやっているのは衝撃を受けるみたい。今もってその気質は変わってないです。

高校受験を失敗して行きたかった高校に進学できず滑り止めの高校に行って、父親に「次、大学受験しくじったら承知しねえからな」とすごい言われて。大学は絶対失敗できないと3年間勉強ばっかりして、希望大学に入学できたんですよ。その目標を達成すると何していいかわかんなくなっちゃって。高校の頃からラジオを聴いて、FMを聴くうちに音楽が好きになって。山下達郎さんの番組とかよく聴いてましたね。大学ではクラシックギターのサークルに入部したんです。音楽いいじゃない。こういうことを仕事にできないか……。若気の至り、中二病が大学二年で発症したみたいな(笑)。気がついたら卒業して2年位ふらふらしてた。適当にバイトして日銭は稼いで。茨城県つくば市は、人が路頭に迷うにはちょうどいい街です(笑)。

実家の沼津市に戻って、3歳下の弟が大学4年で卒業論文のテーマを落語で書いてたんですよ。それで落語に興味を持って、沼津市立図書館のCDコーナーに、(三遊亭)「圓生百席」があって。「牡丹燈籠」の『お札はがし』を聴いて衝撃を受けました。CDだから音だけなんですけど、滑稽噺じゃない怪談噺で、めちゃくちゃ怖くて。こんな芸をやってみたいと三遊亭の師匠を調べたところ、うちの師匠・三遊亭圓橘を知りました。

寄席に行って師匠が舞台袖から出てきた瞬間に“私はこの人の弟子になるために生まれてきた”とまで思って。これ一般的にストーカー(笑)。事務所に手紙を出したらすぐ断りの返事が来たけど封筒に師匠の自宅住所が書いてあった。それで便箋数枚の(自覚してますけど)気持ち悪い手紙を出して。でも返事も寄こさないので押しかけたんですよ。「お前、手紙に“圓生師匠はすごい”とか書いてたけど師匠は子どもの頃から寄席に居るんだぞ。俺だって半世紀近くやってるけど到達できないんだ。お前みたいな歳で入門したってできないよ」って言いながら、目の前で『お札はがし』の伴蔵とおみねのやり取りをやってくれたんですよ。「俺だって全然できないんだ。だから諦めろ」って。ライフワークとして手掛けてる人が数十年がかりで身に着けたものをこの距離で披露してしまったら、ストーカーがのめり込むだけじゃないですか(笑)。1年近く通い詰めて弟子にしてもらえた。一念岩をも砕く。ストーカーに個人情報渡しちゃいけない(笑)。

そういう人間が落語の王道を知らずに入門してしまったので、前座の頃、教えてもらう噺が『子ほめ』『寿限無』『金明竹』面白い!って。大概みんなが聞き飽きている噺が、僕は新鮮に面白かった。もうそろそろ芸歴20年くらいになるんですけど、今ちょうど私の人生をねじ曲げてくれたきっかけである怪談「牡丹燈籠」をうちの師匠にいちから通しでずっと教わってるんです。すごく今、幸せですね。師匠の圓橘は圓朝の直系に連なる名前なわけですよ、“三遊派”として。うちの師匠も三代目 小圓朝のところに入門しているというのも三遊派の噺を正統な形で受け継ぎたくてのことだと思うので。“師匠選びも芸のうち”ですから。師匠に誰を選ぶかは、その人の人生の方針、指針そのものだと思うので。私は圓橘という人に入門して“圓朝もの”を手ほどきしてもらっているのは念願が叶っている状況なので。

稽古はめちゃくちゃ厳しいんですよ。ボコボコにされて、そのうえで自分では思いも寄らなかったことを教えてくれるんです。伴蔵とおみね、下男下女の夫婦が夜にこそこそ悪だくみをしているところっていうのはどうやってやるか。自分がその夫婦のやり取りを聴いてるような気持ちで喋るとそれが怪談になるんだ、と。50数年やってる師匠が辿り着いた領域を、今一足飛びに教えてもらってる。それは圓橘の弟子にしてもらえたからなのですよ。

──修業をしていく中で、なにか辛かった思い出などございますか。

知らずに入っちゃったからまさか寄席に入れないとは…。“うちの師匠、寄席に出られないんだ”みたいな。今はそうでもなくて、(三遊亭)兼好師匠であるとか、うちの兄弟子の萬橘兄さんとか、協会の垣根を超えて認められる先輩方のおかげで、うちの一門(五代目円楽一門会)、今でこそそういうこともなくなりましたけど、私が入門した頃には「円楽一門の人間は着物が畳めない、太鼓が打てない」と思われたので……。

にっかん飛切落語会っていうのがあったのです。五代目の円楽が若手のために作った会が。落語協会、落語芸術協会、うち(五代目円楽一門会)って3人前座が入るんですよ。僕が(太鼓の)バチを持ってたら協会の師匠方が「こいつできんのか?」みたいな……。たまたまその時の落語協会と落語芸術協会の前座さんが、たまたま太鼓が苦手というかお好きでなかったようで。うちの師匠は元々協会で育ってるので、弟子が太鼓を打てないのは絶対許さない。亡くなった四代目の小圓朝といううちの兄弟子は太鼓がめちゃくちゃ上手かったのですごく教えてもらってて僕は太鼓が打てる。なのにそういう目はやっぱりキツかったですね。だから余計に稽古しました。にっかん飛切落語会に入っていたときの協会のお囃子のお師匠さんから「あなた、今のうちの前座さんより上手よ」って言われて「やったー」と思って(笑)。ひけらかすものじゃないんですけど、そういう目で見られてきた一門なので、そこはやっぱり辛かったですね。現場は本当に仲良しなんですけどね。

──全国で落語を知ってもらう取り組みをされてますね。幼稚園、小学校、中学校、高校まで幅広く公演をされているそうで。

まあ親御さんからしたら、私も子どもがふたりおるので落語家になるとかお勧めできないですけどね(笑)。ただ思いのほか落語を知らない人は世の中に居るんだということをもっと感じたほうがいいと思います。

落語が初めての人に“落語はつまらない”と思われないために一生懸命稽古する、師匠からの教えのひとつです。こないだ町内のイベントで落語を演ったら、娘の幼稚園のお友だちが最前列で並んで楽しそうに聴いてくれてて。親御さんから「家帰っても落語のこと喋ってたよ。落語すごいって言ってた」って。子供だけじゃなくて、全国各地に行くとご年配の方も多くて、落語やっていてお客様からよく言われるのが「久しぶりに笑いました」ということ。普段の日常で笑えてない人もいっぱいいる。“今日は遊園地に行きたい”“映画を観に行きたい”という、日常の娯楽の選択肢のひとつに“落語”を加えてもらえたら……。落語家として生きてる私きっかけで、そう思う人がひとりでも増えたらいいなといつも思って演ってます。

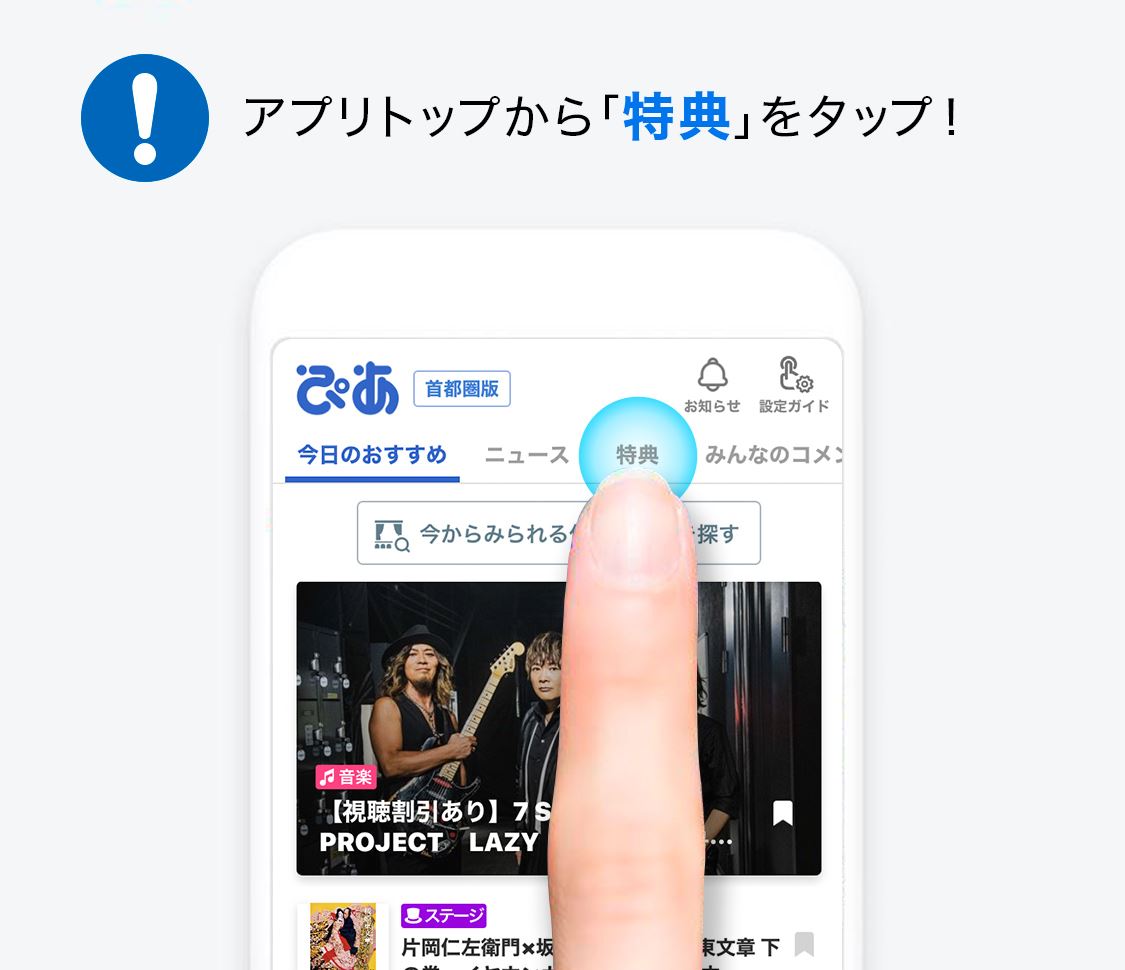

だからぴあの配信(「ぴあ落語ざんまい」)もいいんじゃないですか。寄席に遠くて行けない人いっぱい居ますよ。これさえあれば、今まで都内の寄席でしか波及できなかったものがポンと全国に飛ばせるんですよ。落語を日常にしてくれるんです。

取材・文=浅野保志(ぴあ)

撮影=源賀津己

<プロフィール>

三遊亭朝橘(さんゆうてい・ちょうきつ)

1978年10月8日生まれ、静岡県沼津市出身。2004年、六代目三遊亭圓橘に入門、「橘也」と命名され見習いとなる。2005年、五代目三遊亭円楽の許しを得て前座となる。2008年、二ツ目昇進。2017年、真打昇進 「朝橘」と改名。

<サービス概要>

「ぴあ落語ざんまい」

月額料金:1,089円(税込)

■初月無料キャンペーン実施中!

※キャンペーンは事前予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

<関連リンク>

ぴあ落語ざんまい 三遊亭朝橘 動画一覧

フォトギャラリー(9件)

すべて見る