いよいよ来月開幕 劇団四季『バック・トゥ・ザ・フューチャー』稽古場披露&取材会を完全レポート

ステージ

ニュース

劇団四季『バック・トゥ・ザ・フューチャー』稽古場取材会より

続きを読むフォトギャラリー(18件)

すべて見る劇団四季が手掛ける海外最新ミュージカル『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の稽古場取材会が2月27日に横浜・あざみ野の四季芸術センターで行われた。1985年公開の同名映画シリーズ第1弾をもとにミュージカル化、2020年にイギリスで開幕、2023年にはブロードウェイでも開幕した話題作。映画の監督を務めたロバート・ゼメキスが製作者のひとりとして加わるほか、脚本のボブ・ゲイル、音楽のアラン・シルヴェストリら映画の製作陣が本ミュージカルの創作に参加していることも原作ファンにとっては嬉しいミュージカルだ。

物語は1985年のアメリカ、カリフォルニア州郊外のヒルバレーが舞台。高校生のマーティはロックスターになりたいという憧れを抱きながらもパッとしない日常を送っている。ある日彼は科学者である友人ドク・ブラウンに「夢が実現しそうだ」と呼び出される。ドクはデロリアンを改造し、タイムマシンを完成させたのだ。しかしいよいよタイムトラベルに出掛けようとしたところでアクシデントによりドクは命の危機に陥ってしまうがタイムマシンが作動しマーティは1955年にタイムトラベルしてしまい……。

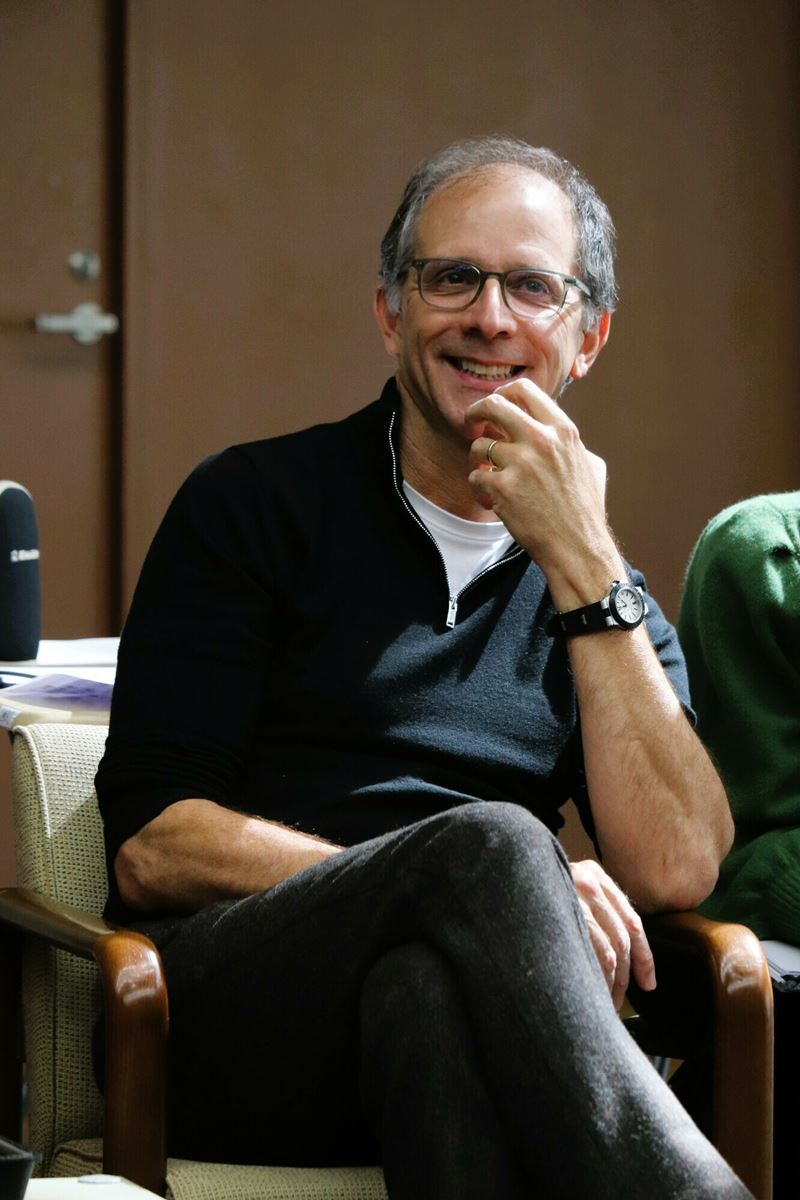

取材会では、3つのシーンが披露された。まずは第一幕第十二場「Future Boy」。演出のジョン・ランドが「デロリアンに乗って1955年にタイムスリップしてしまったマーティ。すでにティーンエイジの頃の両親に会い、お母さんがマーティに恋にしてしまっている状況ですが、ようやくドクに会い、なんとか自分の生まれ育った1985年に戻ろうとしています」とストーリーの説明をし、「場所はドクのラボです。科学の実験道具でごった返した部屋です。その後デロリアンが置いてある納屋に行き、再びドクラボに戻ります。……お知らせしたいのは以上かな」とセットの解説をした上で俳優たちによるシーン披露が始まった。

マーティ役は立崇なおと、ドク役は野中万寿夫。マーティはドクに自分が未来から来たことを訴えるもののなかなか信じてもらえず……という場面を、切実に、しかしコミカルにテンポよくふたりが展開させていく。「1985年のアメリカ大統領は誰だ」「ロナルド・レーガン」「俳優の!?」というやりとりや、〈人の考えを読み取る装置〉の登場など、映画でおなじみの場面が眼前で繰り広げられニヤニヤしていると、ドクのひらめきが壮大なミュージカルナンバーになり、ハットを手にしたダンサーたちがショーさながらに煌びやかに踊るというミュージカルならではの展開へ。さらにその“非現実さ”すらコメディとして回収していく構造はお見事の一言だ。

立崇はおそらく稽古着であろうが映画のマイケル・J・フォックスさながらの赤いダウンベストを着ていて、その姿だけで見ていてワクワク。ベテラン野中はさすがの軽妙さだ。重要アイテムのデロリアンはこの稽古場ではまだベニヤ状態だが、実寸大で、これが舞台上ではどうなるのか……という期待感を抱かせるに充分である。

魅力的なナンバーとともに、映画の名シーンが蘇る!「お客さんと繋がってほしい」

続けて第二幕第四場「For the Dreamers」のシーンの稽古。ジョンによると「マーティにとっては色々な物事が進み、ティーンエイジャーのお父さんに、お母さんとキスするよう説得しドクラボに帰ってくる。ドクラボではドクが1985年のビデオを1955年のプロジェクターに繋いで見ているが、その中身はドク自身が死んでしまうというものだった。……1幕とは異なる、ドクとマーティの関係性を描いています」という場面である。

このシーンの稽古に登場したのはマーティ=笠松哲朗、ドク=阿久津陽一郎。ドクに忠告したいマーティ、自分の未来を目撃しつつ「未来について知りすぎてはいけない」とマーティの口を止めるドク。お互いわかっていながら本心を押し殺すやりとりは短いながらもグッとくる。その後、マーティを未来に返す計画を立体的な模型を使って説明するドクとのやりとりはドタバタとコミカル、しかし「信じることを諦めない」「夢を追いかけよう、報われなくても」とドクが歌い上げるバラードは感動的。いかにもアメリカの少年らしい健やかさが際立った立崇に比べ、笠松のマーティは少し繊細そうな作りか。クセの強い阿久津のドクもユニーク。シーン披露後、ジョンも「とても良かったですよ」と声をかけ、その上でふたりがハグをするところでは「ハグをしたいけれどハグをしない、という選択肢も……」等々、細かいアドバイスを送っていた。

最後は第一幕に戻り、第九場「Gotta Start Somewhere」。「ちょうどマーティが1955年に到着したあたり。ヒルバレーのダイナーで、マーティは自分の父親であるジョージに初めて出会います。そこで、父が天敵であるビフにいじめられているところを目撃します。1985年でも見る関係が10代の頃から続いていたことを知るんです。ダイナーにはここで働いているスタッフ、ゴールディ・ウィルソンがいます。ジョージはビフに朝食のシリアルにマスタードをたっぷり入れられてしまったので、新しいものをゴールディにもらうのですが、そこでゴールディは友人であるジョージに“どうやって人生を生きるか”というアドバイスをするという曲です。……アメリカ人が人生に関するアドバイスを言う時には、常にチェリオ(シリアル)がつきものなんです(笑)。だからゴールディもチェリオとともにアドバイスをジョージに送ります」とジョン。マーティ役は立崇、ジョージ役は斎藤洋一郎。そしてゴールディ役の安田楓汰をはじめとするキャストが「どんなヤツにだってなれる」「成せばなる」というメッセージ性のつまった前向きなナンバーを楽し気にダイナミックにダンサブルに披露した。ジョンからも「エネルギーが素晴らしい、最高!」と満足気なコメントが。その上で「最後は“拍手をください!”というように決めポーズをホールドして」とアドバイス。その言いように笑いが巻き起こるが、意図は「お客さんと繋がってほしいのです」と納得の理由であった。

演出のジョン・ランド、キャストら参加。取材会の模様をレポート

約45分稽古が披露されたのち、ジョン・ランド、マーティ役の立崇と笠松、ドク役の野中と阿久津、吉田智誉樹代表取締役による取材会も。以下、その一問一答。

――キャストの皆さんへ、本作への意気込みを。

立崇 僕も初めて観たのがいつか覚えていないくらい、国民に浸透している作品です。そしてマーティ役はマイケル・J・フォックスさんのイメージが強い。そこにリスペクトを持ちつつ自分らしいマーティができたらと日々稽古しています。

笠松 「金曜ロードショー」などで子どもの頃から何度も観た作品が舞台化される。舞台を通して映画の世界に入っていけることを楽しみにしています。すでに舞台でセットなど細かいものも見ています。僕らが演じてお客さんを作品世界に連れていくのですが、僕ら自身も物語を出来事として体感し、実感し、ドラマの中で生きていけることが今から楽しみです。ジョンさんも細かく「なぜこの演出がついているのか」「なぜここで彼が動くのか」「なぜこの台詞を言うのか」と内面を見ながら演出をつけてくださっているので、マーティとしての旅路を楽しむことができています。このまま頑張っていきたいです。

野中 この作品は僕が20代の頃に上映されていて、僕も映画館で観ました。僕らの青春時代を反映していて、すごく励まされた映画です。それが舞台化されると聞いた時は本当にびっくりしました。

阿久津 おそらく高校生くらいの時に新宿で観ました。パート2・3も多分新宿で、当時の彼女と行ったのかな。とても面白いなと思ったイメージがあります。1の流れが、2・3に繋がるシーン、例えば「未来は自分の手の中にあるんだ、過去は君と共有できるけれど」というようなシーンがあって、実際に舞台をすべてご覧になっていただければわかると思うのですが、そういうところが面白いなと思いました。

――もしタイムマシンがあったら、いつどこで何をしたいですか。

立崇 未来に行ってみたい。僕のポリシーは「過去は変えられない」なので、過去ではなく未来に行って何かを確かめることをしてみたいです。

笠松 過去に行って、ギターを早めに始めるよう自分に言いたい(笑)。僕はギターを弾いたことがなくて、この作品に合格してから習い始めて、今とても苦戦しています。高校生ぐらいの自分に会って、ぜひギターを始めておきなさいとアドバイスしたいです(笑)。

野中 この作品が舞台化されると知った時とても驚いたので、そういう意味では未来には行かない方が、こういう楽しみが生まれるんだろうなと思います。かといって過去に行きたいかと言ったら……。高校生のあの時にあの一言が言えなかったとか、そういう思いはありますが、行けないことがロマンに変換されるのかなという気もします。

阿久津 僕はどちらかというと未来に行きたいかな。ドクは自分の行動の先に未来を築きあげられると信じて疑わない人。信念を貫くことで人生を切り拓いていく。諦めないことで成功が近づく。そういうことにこだわっている人なので、そういう思いで未来を見ていきたいです。

――ジョンさんへ。なぜ今の時代に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』なのか、というところを教えてください。

ジョン まずひとつ目、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は時代を超えた物語性を持っています。公開当初の1980年代に愛され、さらに1990年代、2000年代、そして今も、今後も愛され続ける作品。それはなぜかというと、家族の絆を描いているから、しかも賢くスマートな手法で。時代を超えたファミリーの話なんです。

ふたつめとしてとても面白いコメディである。さらに、観た人の心が明るくなる物語だということがあります。

また、このミュージカルは3週間半ほどのプレビューを経て2020年の3月11日にマンチェスターで初日を迎えました。続けて5回素晴らしい公演を重ねましたが、3月15日にコロナ禍により、イギリス政府の意向で劇場が閉鎖されました。その後、非常に苦しい時期が続いたのは皆さんご存知のとおり。我々キャストスタッフだけでなく、チケットを買って楽しみに劇場に来る、エンターテインメントを求める人にとっても辛い時期だったと思います。その時期を経て17ヵ月後、ロンドンで再開しました。その時に分かったのは、この作品は楽しいだけでなく人々に癒やしを提供する作品だということです。人生で多くの困難を抱えていても、観ているあいだは難しいことを忘れることができる作品です。さらに観終わったあと、自分の人生について、自分の家族について、より良い思いを抱き直すことができるきっかけになる。まさにその喜びを分かち合えるエンターテインメント作品です。だから愛され続けていくのではないかと思います。

同時に、昨今ではiPhoneやiPadで2・3人で映画を観ることも多いと思いますが、舞台は1400人の人と同じ場で作品を共有できます。同じ空間で、生身のパフォーマーが目の前にいて、人生を生き、歌って踊る。それは劇場という空間が持つ力です。

1950年代と1980年代、両方の時代性を反映したミュージカルならではの演出も

――ジョンさん、劇団四季とのお仕事は初めてかと思いますが、四季の素晴らしさや独自性を感じるところがあれば教えてください。

ジョン 非常にワクワクする日々を過ごしていますし、毎日感銘を受けています。このカンパニーを心から愛しています。四季の方々は才能が素晴らしく、劇団全体のレベルが高い。今、2班同時に作っていますが、どちらも感動的だし面白い。同じレベルで心が動くということを感じられます。

非常にしっかり訓練を受けたパフォーマーの方々で、しかもそれぞれのキャストが非常に多くの演目を経験していらっしゃる。稽古の間に「これまでどのような作品に出演していたのか」と聞くと「前はスカーをやっていた」「ファントムを演じたことがある」「今はどこで何をやっている」とおっしゃる。非常に多くのレパートリーを持っていることが素晴らしいし、そういう劇団であるからこそ、キャストさんが成長するのだろうし、それぞれの中で新しいことを発見する機会があり、常に自分自身の中でチャレンジをしなければいけないという環境にあるのかなと思います。しかも一人ひとりが一生懸命、誠心誠意をもってやっている。たとえば稽古のあと、海外スタッフが帰ったあとでもアンサンブルの方々が自主練をしている動画が送られてきます。それだけこのミュージカルに対しての思いがあることを目の当たりにし、インスピレーションを得ています。

――稽古披露ではダンスシーンがユニークでした。このミュージカルの演出のポイントを教えてください。

ジョン この作品をミュージカル化するにあたり、どういうところにこだわるか製作陣で考えたところ、1950年代と1980年代、両方の時代性を反映していこうじゃないかという話になりました。それが音楽に反映され、音楽がそうなればダンスもそうなっていくと思い至りました。

今日はご覧いただいていませんが、もう少し前のシーンで、ドクが歌うたびに、アンサンブルの方々がなぜかドクと一緒に歌って踊るという場面があります。ドク自身、なぜかわからないけれど自分が歌い始めたら彼ら彼女らが現れる。そういう演出は面白いんじゃないかと思い付きで始めたのですが、実際面白くなっています。

また時代性と同時に、当時の人々が抱いていたであろう感情表現を盛り込んでいます。たとえば「Future Boy」ではどうやったらマーティを未来に返してあげられるか、この困難をどう乗り越えるかと考えた時に稲妻を利用することに思い至る。その答えが見つかった喜びがワクワクして歌に繋がる、という流れがありました。映画関係者とも多くのやりとりをして本作は作ったのですが、脚本のボブ・ゲイルが「伝統的なミュージカルの表現を併せて入れていったらどうだ」となったんですね。元々はロックンロール的バラードから始まったものが、だんだんエクストラバガンザ的な(いかにもミュージカルらしい)豪華できらびやかなナンバーになっていくというようにしたのはそういう考えからです。しかもそのキラキラしたところを見てマーティは「未来に帰らなければ」と回帰する、という作りになっています。

――吉田社長へ、本作を上演する狙い、客層なども含めて期待していることは。

吉田 日本上演を決断する前に市場調査会社に依頼をし、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』というコンテンツが日本社会でどう受け入れられているかということを詳しく調べました。そうしましたら、本当に唯一無二というくらいの認知度があり、かつ性別・年齢とも幅広い層に愛されているということがわかりました。

映画の公開時は先ほど野中が言っていたように我々世代……“アラ還”世代がドンピシャ。でも20代や30代でもしっかりと認知があり、しかも愛されている。そういうコンテンツならば我々の上演にとって大きな力になる。

しかも男性の愛好者が女性より少し多いというのがほかのコンテンツと違う特徴です。現在、ミュージカルに来るお客さまは女性が多い。これは男性にも劇場に足を運んでもらうきっかけになりうるコンテンツかなと思いました。例えば家族4人いらしたとすると、週末にミュージカルに行こうかという話になった時に、お父さんは日曜は仕事でゴルフだから奥さんとお子さんで行っておいでよ、となることもあると思うのですが、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』はたぶんお父さんも行きたがる。つまり、今までチケットが3枚しか売れてなかったものが4枚売れる(笑)。そういう意味でも、一生懸命やって多くのお客様が劇場にお運びいただければと思っています。

みどころは“生オケ”で聴ける名ナンバーにアドリブ、そして祈りを持って歌う登場人物たち

――「この作品のここをぜひ見て欲しい」というポイントを教えてください。

立崇 たくさんありますが、僕がこの作品に関わって嬉しかったのが、“生オケ”であるというところです。あの(映画の)音楽を生のオーケストラで聴けるというのが僕自身すごく楽しみです。

笠松 映画でももちろんそうなのですが、舞台で時間がどんどん飛んでいく中、同じ人間が同じ役を演じていくというところ。ひとりの役者が変化していくのが見どころです。マーティはある種ずっと彼の目線で物語が進んでいくので(外見の年齢は)同じですが、でも彼自身も変化していく。ほかの登場人物は(見た目も)変化していく。それを約2時間の舞台の中で同じ人間が演じ切るところが面白いです。

また先ほどジョンさんもおっしゃいましたが、わざと「ザ・ミュージカル」というテイストがセルフパロディ的に盛り込まれている。そのある種のシュールさは舞台という空間でしかできない、映画にはないコメディ要素だと思いますので、そんなところも楽しんでいただけるのではと思います。

野中 コメディ色に関しては、ジョンさんが演出してくださるものを僕らも飛び込む思いでやっています。劇団四季は元々アドリブNGという時代もあったのですが、今回はどんどんアドリブを入れてくれという演出。僕らはそうではない育ちをしているので「アドリブですか!? そんな……今言えません」みたいな戸惑いもあったのですが(笑)、いや待てよ、コメディというのは笑わせにいくのではなく笑われにいくのではと思ったんです。誤解を承知で言うと、僕たちがやっていることは悲劇的なんだけど、劇場というシチュエーションで第三者が観ることでそれを笑い飛ばす。自分を悲劇の中に置くことで、それが笑いの種になり皆さんに笑い飛ばしていただく状況を作れる。結局、自分がどれだけ苦しんで悲しんで七転八倒するかが、僕らに課せられた仕事なんじゃないかなと思います。

阿久津 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と言えばデロリアン。デロリアンとのやりとりも面白く仕上がっているので興味を持ってもらえると嬉しいです。また『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の終わり方は「to be continued…」であることは有名ですが、あれも面白いタイミングで出てきますのでお楽しみいただければ。

吉田 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』がミュージカルになるというニュースを聞いたのは、実際に上演されるかなり前なのですが、直感的にいいミュージカルになると思いました。というのは、映画の登場人物たちはみんなが何かを夢見ているんです。マーティはミュージシャンになりたいし、ドクは科学の未来を信じて一生懸命頑張っているし、ジョージも現実的にはひどい目にあっていますが、心の底では自分を変えたいと思っている。こういう「誰かが何かを願っている、祈っている」というものは、そこにナンバーを入れられます。歌で表現できる。だからこれは素晴らしいミュージカルになると思ったし、実際に初めてロンドンで見た時、期待を裏切らない素晴らしいものだと思いました。私が推したいのはその部分です。つまり、登場人物たちが祈りを持って歌う、あるいは表現する、そこをぜひ見ていただきたいです。この作品はデロリアンや時を超える仕掛けが売りになっていますが、本当に優れてるのは、登場人物が大きな祈りを持って未来に向かっていくという部分。そこをぜひ見ていただきたいなと思います。

取材・文:平野祥恵

<公演情報>

劇団四季 海外新作ミュージカル『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

【クリエイティブ・チーム】

台本/共同創作者:ボブ・ゲイル

共同創作者:ロバート・ゼメキス

作詞・作曲:アラン・シルヴェストリ、グレン・バラード

グローバルプロデューサー:コリン・イングラム

演出:ジョン・ランド

デザイン:ティム・ハトリー

振付:クリス・ベイリー

音楽スーパーバイザー・編曲:ニック・フィンロウ

照明デザイン:ティム・ラトキン、ヒュー・ヴァンストーン

ビデオデザイン:フィン・ロス

音響デザイン:ギャレス・オーウェン

イリュージョン:クリス・フィッシャー

オーケストレーション:イーサン・ポップ、ブライアン・クルック

ダンスアレンジメント:デイヴィッド・チェイス

ウィッグ・ヘア&メイクアップ:キャンベル・ヤング・アソシエイツ

小道具:マーカス・ホール・プロップス

国際アソシエート・ディレクター:テイラー・ヘイヴン・ホルト

国際アソシエート・コレオグラファー:ベス・クランドール

アソシエート・装置デザイナー:ロス・エドワーズ

視覚特殊効果:ツインズFX

衣裳スーパーバイザー:ホリー・ヘンショウ

グローバルプロダクションマネージャー:サイモン・マーロウ

【日本スタッフ】

日本語台本・訳詞:土器屋利行

音楽監督:清水恵介

ファイト・ディレクター:栗原直樹

レジデント・ディレクター:布施陽由、山下純輝

振付アシスタント:松島勇気

技術監督:栁澤学

2025年4月6日(日)開幕

会場:東京・JR東日本四季劇場[秋]

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2456223

フォトギャラリー(18件)

すべて見る