井上咲楽が特別展「古代DNA-日本人のきた道-」の魅力を語る!

アート

インタビュー

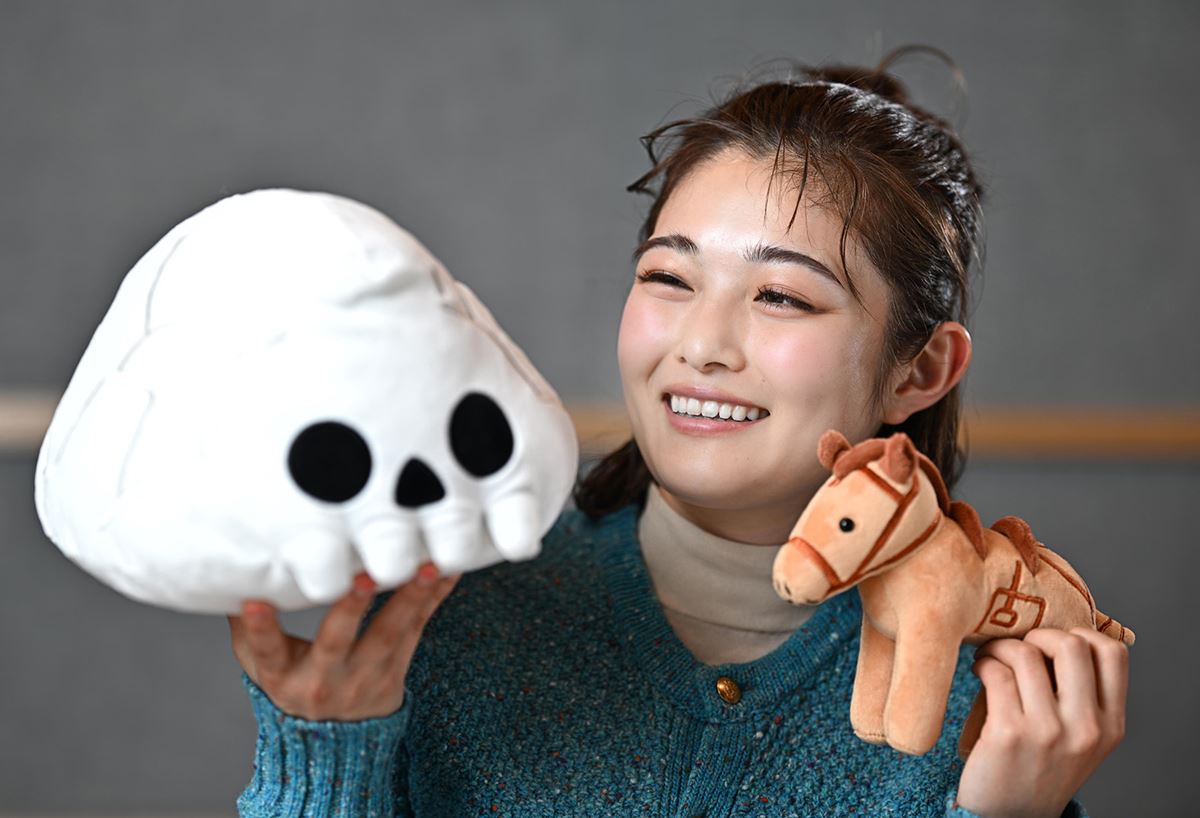

井上咲楽 (写真提供/東京新聞)

続きを読むフォトギャラリー(4件)

すべて見る国立科学博物館にて特別展「古代DNA -日本人のきた道-」が3月15日(土) より開催される。発掘された古代人の骨にわずかに残るDNAを解析し、人類の足跡をたどる古代DNA研究。近年の技術発展に伴う飛躍的な進歩によって見えてきた日本人のルーツについて読み解いていく。本展の音声ガイドナビゲーターを務めるのはNHK Eテレ「サイエンスZERO」の5代目ナビゲーターを務める井上咲楽。音声ガイドの収録が行われたスタジオで、井上に本展の魅力や大人になって気づいた“科学”の面白さについて話を聞いた。

――音声ガイドナビゲーターの収録を終えられて、いかがでしたか?

井上 緊張しました。音声ガイドのナビゲーターは初めての経験でしたから、TVに出演している時などとは(求められる)テンションも違うと思うので、いつもより少し落ち着いた感じで聞きやすいと感じていただけたらと思い落ち着いたリズムを心がけていましたが、遺跡の名前や科学用語では、途中でちょっとつっかえたりしました(苦笑)。「サイエンスZERO」の5代目ナビゲーターをやらせていただいていて、DNAのことを話題にする機会も多いですが、番組でも科学用語は嚙みそうになることが多いので、今回も「またDNAがきた!」って(笑)、ドキドキしながら収録していました。

――今回の特別展の魅力をどんなところに感じていますか?

井上 古代のことは、学校の教科書などでも習ってきました。高校で習っていたのは7~8年前ですが、この短い間でも(新たな技術や発見によって)変わるんだ! という発見がありました。私が学校で習っていた頃、父や母がよく「昔はこう習ったけど、いまは違うんだね」という話をしていたことを覚えていますが、科学や考古学の研究が進んでいることに驚きました。

この数年の進歩によって明らかになったことが増えてきていますので、学びの時間を卒業された世代の方はもちろん、学習中の若い方たちまで、どんな年代の方でも楽しんで学べる展示になっていると思います。

DNA次世代シークエンサを使って解析するという技術は、「サイエンスZERO」のゲノム解析で取り上げられたことがあり、池の水を少し採取して、そこにあるフンからどんな魚が生息しているかがわかるなど、そのすごさは学んでいましたが、それが考古学の分野でも使われていることは本当に驚きでした。

――井上さん自身は学生時代、理科や科学は得意だったんですか?

井上 全然です(苦笑)。ですから次世代シークエンサについても「サイエンスZERO」でやった時は、そのすごさが今一歩わかっていない部分もありましたが、かなり技術が進んで、様々な分野で役立っていると知りました。

――「サイエンスZERO」の経験が今回も活かされているんですね。

井上 はい。科学初心者という立場で番組に関わらせていただいて、「ここでもこういう技術が使われているんだ!」と結びついていくのが、自分の中でも科学の楽しさだと感じましたし、今回も音声ガイドの原稿を読んでいて楽しめました。日常でも「そういえばこれ、『サイエンスZERO』に出てきたな」という視点があるだけで、見え方が変わったりしますし、自分の知識が広がることでいろんなところで結びつくのが面白いです。

――展示の中で特に興味深かったものは?

井上 ネコとかイヌの話(トピック「イヌのきた道」、「イエネコの歴史」)がすごく面白かったです。私も実家でネコを飼っているんですけど、自分たち(人間)のルーツがわかるだけでなく、「ネコとかイヌってこんなに人と近い存在だったんだ!」という部分にはすごくロマンを感じました。動物の中でもイヌとネコって人と近くて特別なんだなと。ネコの足跡がついている土器(動物足跡付須恵器)がすごくかわいくて、実物を見るのが楽しみです。

古代の人たちって、いまの自分たちとは別の存在、別の生き物のように感じていましたが、こういう展示を見ると、はるか遠くから自分たちとつながっているのを感じられると思います。DNAが受け継がれてきたことで、いまの自分がいるということを感じられるし、「意外と自分たちと近いな」と共通点や親和性を感じながら見られると思います。

身近な生活の中にもある科学の面白さ、楽しさ

――井上さん自身、今後の技術の発展によって、古代DNA研究からこんなことを知ることができたらいいなと思うことはありますか?

井上 私は料理が好きで、食べ物の保存とか発酵食品とかに興味があります。いまでこそ発酵食品って食べ物として認められていますが、昔の人たちは発酵というものと、どんなふうに向き合っていたのか? 食べ物の保存方法とか、食に関する部分はすごく気になります。

――学生時代、理科や科学はあまり得意ではなかったとおっしゃっていましたが、学校の勉強に限らず、子どもの頃は自然や科学といったものとはどのように関わっていましたか?

井上 小学生の頃、誕生日に父が顕微鏡を買ってくれて、家の庭の土を拾って顕微鏡でのぞいたりしていました。でもだんだん科学への苦手意識が強くなって、高校からは「すごく苦手!」と思ってしまっていました。ですから「サイエンスZERO」のお話をいただいたこと自体、びっくりでした。「私、全然科学は得意じゃないんですけど……」って。だから今回の展示のお話もさらにびっくりしました(笑)。DNAと聞くと「サイエンスZERO」でも構えてしまうところがありましたから。

――井上さんと同じように、年齢が上がるにつれて、理科や科学に苦手意識を抱いてしまう子どもも多いと思いますが、「こういう視点から見たら、もっと楽しくなるかも」と感じることはありますか?

井上 私が「サイエンスZERO」で学んできてよかったと思うのが、日常生活で「そういえば(番組で)こういうのあったな」と思い出す時なんです。ですから「科学を克服しないと!」と思うのではなく、「昔の人ってどんなふうに生きていたのかな?」「何を食べていたんだろう?」とか、興味をもった部分から入っていくと、「それを知るには科学のこういう知識が必要なんだ」「技術の進歩でこういうことがわかるんだ!」と感じられると思います。

無理にピンポイントで勉強するのではなく、自分が興味を持っている分野と科学の掛け算という見方は、私自身、理科や科学に苦手意識を持っていた時期にそういう視点を持てたらよかったなと思います。

――先ほどの“食”への興味などはまさにそれですね。

井上 そうですね。「料理は科学」という言い方をする人もいますし、一方的に科学を嫌うのではなく、興味のある分野を探っていく中で関わりがあると気づけていたら、(学生時代も)もっと面白く科学に向き合うことができたと思いますので、特別展「古代DNA -日本人のきた道-」を機会にそんな視点をもっていただけると嬉しいです。

取材・文/黒豆直樹

写真提供/東京新聞

<展覧会情報>

特別展「古代DNA -日本人のきた道-」

日程:2025年3月15日(土)~6月15日(日)

会場:国立科学博物館

フォトギャラリー(4件)

すべて見る