藤竜也が明かす『愛のコリーダ』の意外な事実も 『第6回大島渚賞 記念上映会』レポート

映画

ニュース

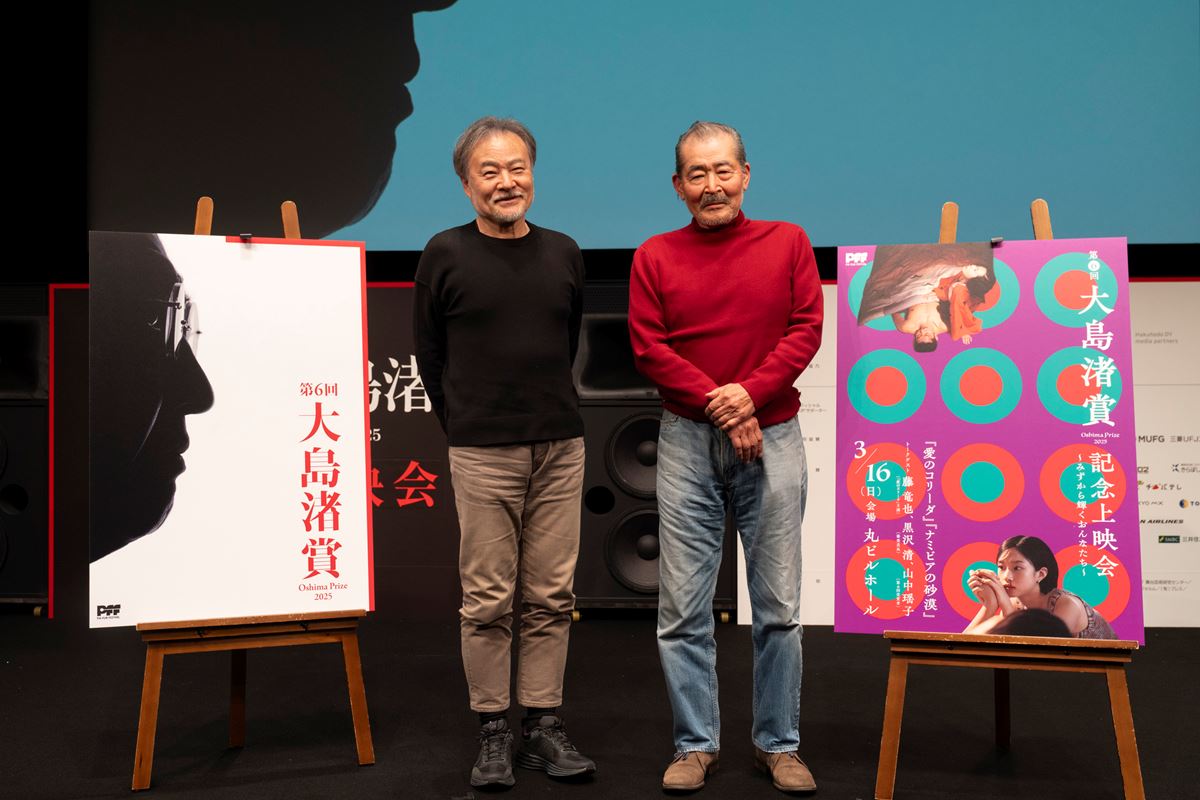

左から)黒沢清、藤竜也

続きを読むフォトギャラリー(6件)

すべて見る映画の未来を拓き世界へ羽ばたこうとする、若くて新しい才能に対して贈られる映画賞『大島渚賞』。3月17日(月) の授賞式に先駆け、3月16日に東京・丸ビルホールで『第6回大島渚賞 記念上映会』が開催され、大島渚監督作品『愛のコリーダ』上映後に、本作主演の藤竜也と大島渚賞審査員長で映画監督の黒沢清が登壇してトークイベントが行われた。

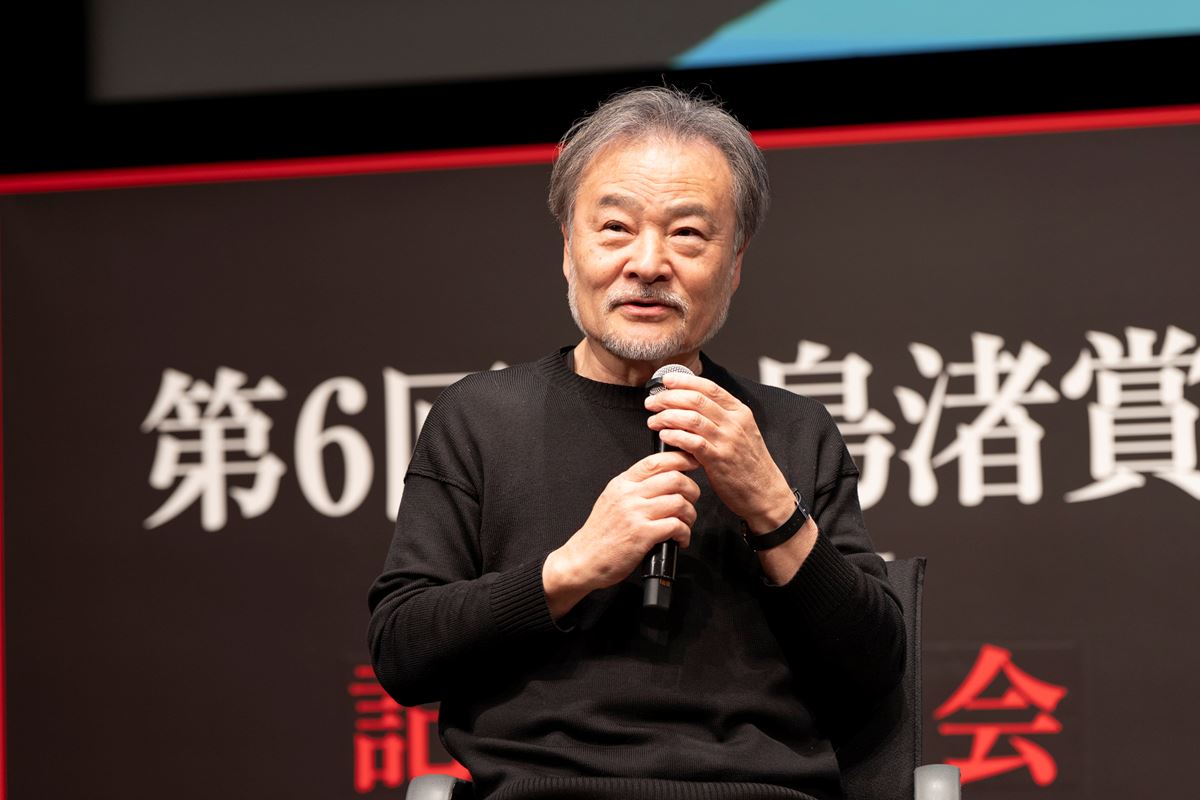

この日観客と一緒に映画を鑑賞していた黒沢は「藤さんが演じる吉蔵という役は、本当にシンプルに見えるが、その裏にはある種の虚無が広がっていって。それがやるせない感じ。まさに藤竜也さんのハマり役」とほれぼれした様子。そして大島渚監督が1961年から1973年にかけて創作の拠点としていた独立プロ「創造社」を解散させてから一歩を踏み出した時期に、フランスのアルゴス・フィルムと大島渚プロダクションの合作映画として製作された作品が『愛のコリーダ』であったことを踏まえ、「まさに当時の大スターであった藤竜也を迎えた映画ということで、日本映画の新しい方向性を示す作品であり、新しい大島渚のスタートとなった映画だったと思う」と指摘した。

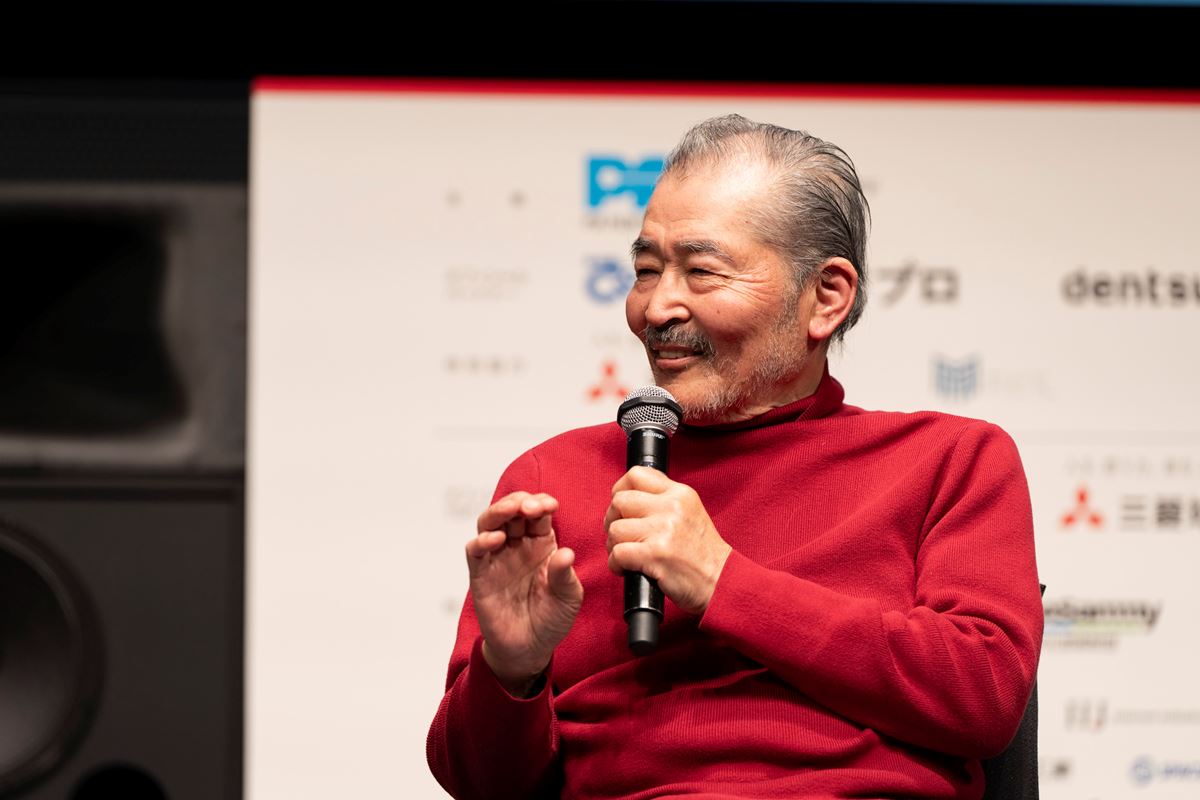

そんな大島監督の印象を藤は「世間の大島さんのイメージは、テレビの討論番組に出て、バカヤローと怒声を張り上げる論客というイメージがあるかもしれないですが、実際は松竹独特の雰囲気がある方で。いつも現場では洗いたてのきれいなシャツと、品のいいカジュアルな背広を着ていて。昼と夜でいつもワイシャツを替えているんじゃないかというくらいに身ぎれいな装い。若輩者の自分にも敬語を使ってくれるような方で、非常にジェントルマンでした」と振り返る。

藤によると、『愛のコリーダ』の撮影は、朝の8時頃にスタジオに入って身支度をしてセットに入り、午前中はカメラや照明などのテクニカルな部分でのテスト。午後に入ってから本番で撮影というスタイルだったという。「午前中は芝居というよりも、カメラとかテクニカルな部分でのトレーニングという感じでした。俳優はあまり衣服をつけないシーンが多かったので、その時は服を着て芝居をしていて。午後に入ってから本番。昔はフィルムですから、(カメラに装着する)マガジンをワンロールずっと回し続けて。そのマガジンにあるフィルムをまわし終わったら、はいお疲れさん。という感じでした」と明かした。

京都大映スタジオに建てられたセットは、大島組には欠かせない美術監督の戸田重昌の手によるもの。「この方は非常に優秀な方で。足の裏が汚れていてはそこに立ちづらいような、本当に威厳のあるセットでしたね」と振り返った藤。また撮影が終わってからスタッフや俳優たちと一緒に飲みに行くということは一切なかったとのことで、「役として12キロくらい体重を落とした方がいいんじゃないかと思って。最終的には1日に梅干しとミカン一個くらいで。風が吹くと揺れるような感じでした」と振り返る。

今となっては藤の代表作となった本作だが、「最初はわたしが吉蔵をやる予定ではなかったらしい」という。「本作の製作発表会見の前日か前々日くらいに(本作の助監督だった)崔洋一さんから電話がかかってきて。大島さんに会ってくれないかと言われた。それで大島さんの事務所に行き、その場で読んでほしいということで台本を渡された。でも読み始めて、あまりにもセックスシーンが多いんで、これが映画になるのかと思い、ぼう然とした」と述懐するも、そのセックスシーンを通じて、その奥底にある男女の愛、情念のようなものをこういう切り口で描き出した作品であると感じ、「人間ってそうだな。いいなと思っちゃったんです」。

しかしその決断に至った理由には前段階があったという。藤が所属していた日活が、1971年を境に一般映画から日活ロマンポルノにシフトチェンジして再出発。その時に親しい友人だった監督から、ロマンポルノへのオファーがあったというが、当時、テレビ出演をし始めた頃だった藤は思わず躊躇してしまい、そのオファーを断ってしまったという。だがそのことが心残りで傷となっていたという藤は、「せっかく大島さんからお話が来て。せっかく奥にきれいなものが見えているのに、手前にあるものに怯えてしまったら、表現者として一生後悔すると思った」と述懐。その後、同作のプロデューサーだった若松孝二と、新宿のゴールデン街まで飲みに行き、しばしの逡巡のあと、オファーを受けることを決意。それからほとんど間を置かずに帝国ホテルでの製作発表が行われた。

いわゆる撮影所システムが崩壊した後に映画界入りした黒沢は、藤の話を聞き「撮影所システムに憧れがある。うらやましい」と語る。そんな黒沢に向かって「僕は今の映画のつくり方は好きですよ」と語った藤は、「僕は日活時代はどうやって俳優として演技をしていいのかまったく分からなくて。地に足がついてない不安があったんです」と告白。そこで当時、気鋭の映画監督として注目を集めていた鈴木清順の家に一升瓶をかつぎながら「監督、わたしを使っていただけませんか」と直談判したことを明かす。だが鈴木の返答は「使ってあげたいけど、わたしに使わせてあげたいと思わせる“何か”がないんですよ」というもの。

その言葉に納得したという藤は「人によっては厳しい言葉に聞こえるかもしれないけど、わたしはそこから表現者にとって“何か”があるってなんだろうと。カッコ良く言うとそれを探す旅のようなものが始まった。わたしの青年時代にいただいたありがたい言葉だと思っております」と述懐。だがこの話には後日談があり、1980年の鈴木監督の映画『ツィゴイネルワイゼン』のキャスティングの際に声をかけられたのだという。「鈴木清順さんがわたしのことを忘れたのかというとそうではなくて。主役に近いような、何人かの登場人物のひとりとして呼んでいただけたんです。だから何もないと思われていた僕にも、ちょっとは何かあるのかと思ってくれたのかなと。ですが、ちょうどその時、テレビで主役のシリーズものが入っておりまして。自分は(掛け持ちで作品を)だぶらせることがうまくできないんです。ですから本当に恥ずかしながらお断りした記憶があります」と語った藤のエピソードに、黒沢も思わずビックリ。日本の映画史の“もしも”を夢想しながら興奮ぎみの黒沢だったが、当の藤は「鈴木さんがただ冷たいだけではないんですよ、ということが言いたかっただけですよ」と付け加えた。

大島渚がカットしようとした“あるシーン”

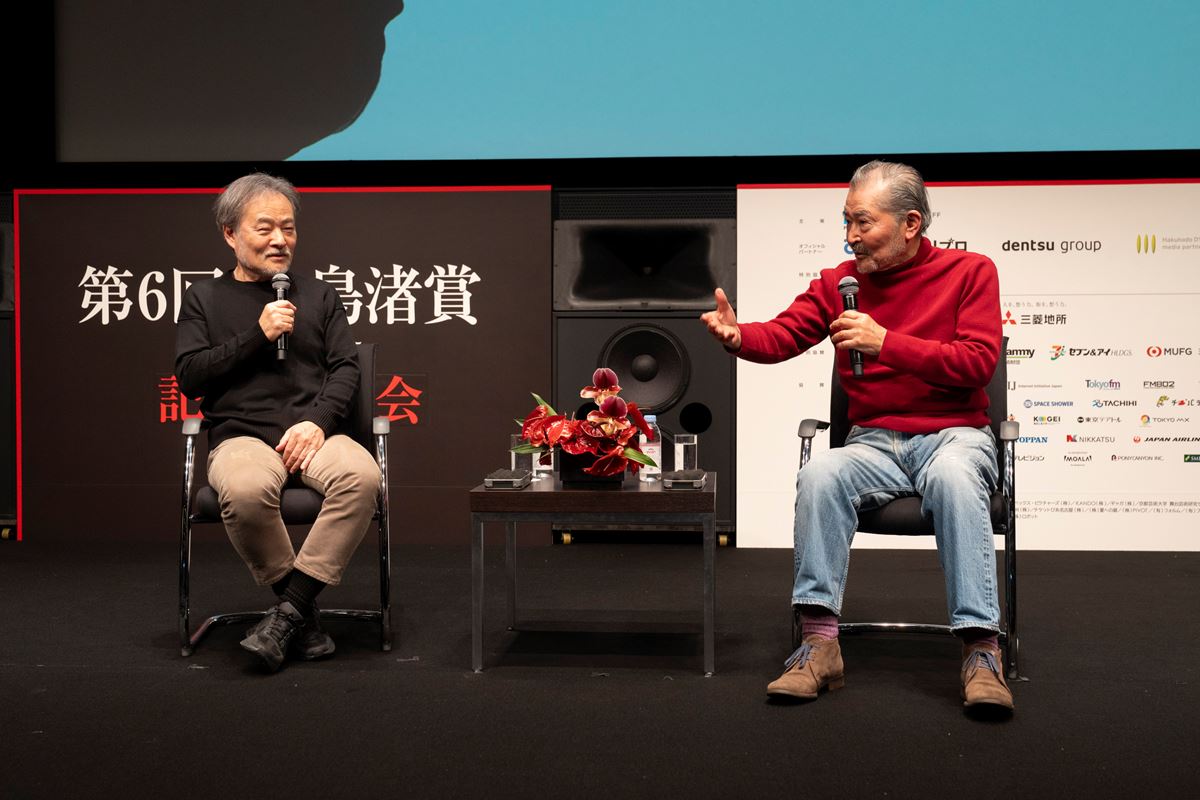

『愛のコリーダ』は1976年のカンヌ映画祭の監督週間に出品されている。「わりと小さい劇場で上映されて。わたしも監督と拝見していたんですが、上映の途中で席を蹴って立つ人が次々といました。それは人それぞれですから。ああ去っていく人がいるなという感じでした。でも上映が終わって明かりがついたら正反対に座っていた大島渚さんに抱きついておめでとうと言う人たちもいたんです」と当時を述懐。その後、別作品でカンヌ映画祭に出席したという藤は「その時にも『愛のコリーダ』が上映されていて。記者の方に“なんでいつまでも上映されているんですかね”と聞かれて。“分かりません”と。ただたぶんプラスとマイナスの力が引き合って、浮きもしない、あがりもしないでずっと同じところにいるんじゃないですかねとは言いました」と付け加えた。

本作はふたりが宿泊する宿を中心に、密室での物語が展開されているが、一カ所だけ、外出した吉蔵が軍隊とすれ違うシーンがあり、そこで本作の時代背景が明らかになるという効果をもたらしていた。「あのシーンは、実は撮影の途中で、大島さんが“藤さん、あのシーンをわたしはカットしようかと思うんだけど、どう思いますか?”と聞かれたことがあって。わたしはあのカットがあったから出ようと思ったところがあるんです。わたしはイエスかノーかで言ったらノーと答えますといった記憶があります」と意外な事実を明かし、黒沢は再び驚いた。「阿部定事件を知っている方なら時代は分かるかもしれませんが、ほとんど時代が分からないような撮られ方をしている映画。あそこで吉蔵の置かれている立場が鮮明に分かる瞬間ですよね。あの時の表情があって。あのあたりから一気にすべてが変わっていく感じが強烈だったんですが……ある種のわかりやすさに懐疑的になったのかしら」と首をかしげる黒沢に、「わたしも分かりません」と藤は笑った。

そんな藤と黒沢は、2003年の映画『アカルイミライ』でタッグを組んでいるが、実は両者をつなげるきっかけとなったのも『愛のコリーダ』だったという。『アカルイミライ』の配給を手がけたアップリンクが、リバイバル上映となる『愛のコリーダ2000』の宣伝を手がけていたという縁もあり、宣伝活動時に出会った藤の人柄にほれ込んだプロデューサーが「藤さんにお願いするべきだ」と進言したことがあったのだという。その言葉に「まさか?」と半信半疑だったという黒沢だったが、結果オファーを受けてくれることとなった。

そんなふたりだが、「兄弟に間違えられるんですよ。カンヌを歩いていると、“ミスタークロサワ。サインをください”と言われるんですよ。そんなに似てますか?」と藤が付け加えるなど、終始なごやかな内容となった本トークショー。PFFの荒木啓子ディレクターも「これは『アカルイミライ』の上映会をやらないといけませんね」と新たなプログラムの実現に意欲的な姿勢を見せた。

『大島渚賞』公式サイト:

https://pff.jp/jp/oshima-prize/

フォトギャラリー(6件)

すべて見る