尾上右近が熱く語る、満を持しての『春興鏡獅子』。歌舞伎座「四月大歌舞伎」間もなく開幕

ステージ

インタビュー

歌舞伎座「四月大歌舞伎」上演、『春興鏡獅子』取材会より、尾上右近

続きを読むフォトギャラリー(10件)

すべて見る関連動画

すべて見る

令和7年4月歌舞伎座公演、松竹創業百三十周年「四月大歌舞伎」夜の部の『春興鏡獅子』で、小姓弥生/獅子の精を勤める尾上右近の取材会が、3月14日、東京・歌舞伎座の稽古場で行われた。熱望していた歌舞伎座での『鏡獅子』を控え、「いままでの人生の中で一番、“宣伝”をしていただきたい公演です」と取材陣に熱のこもった声で訴えた右近。作品への思い、舞台への意気込みをたっぷりと語った。

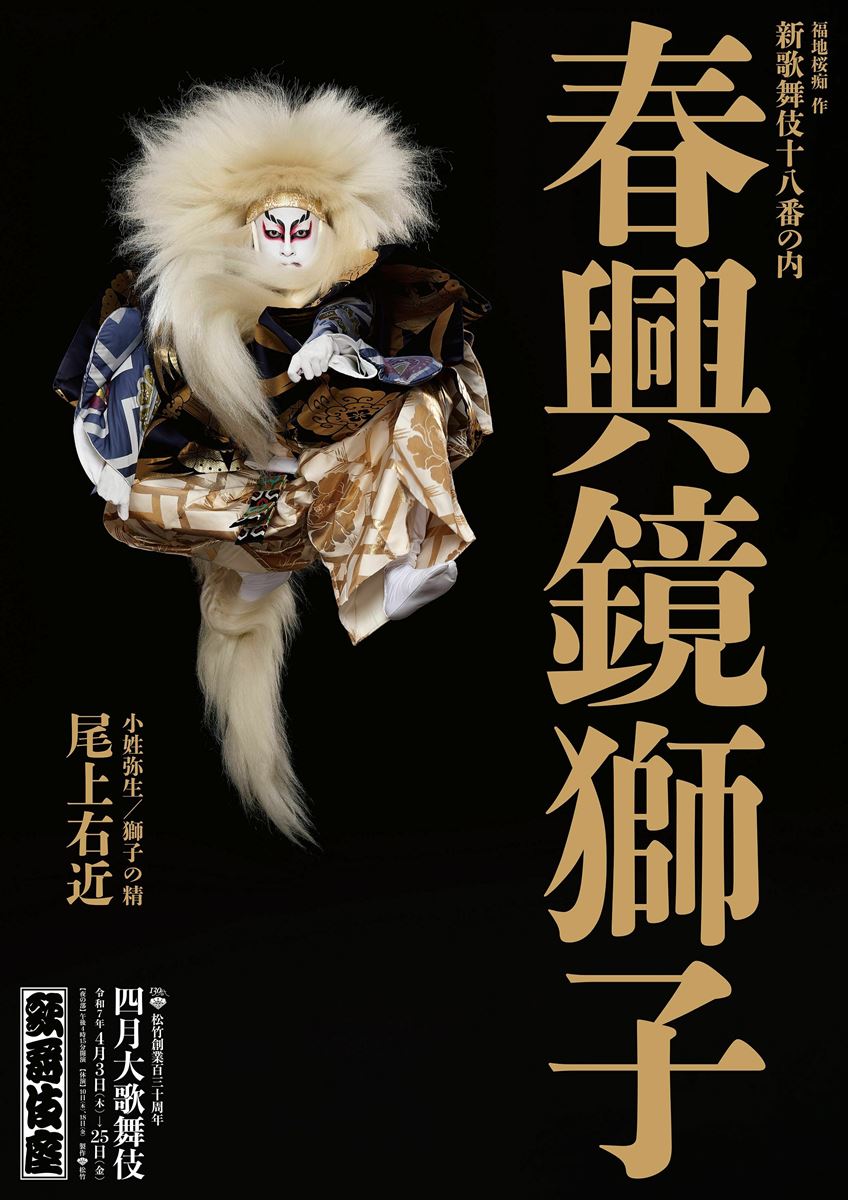

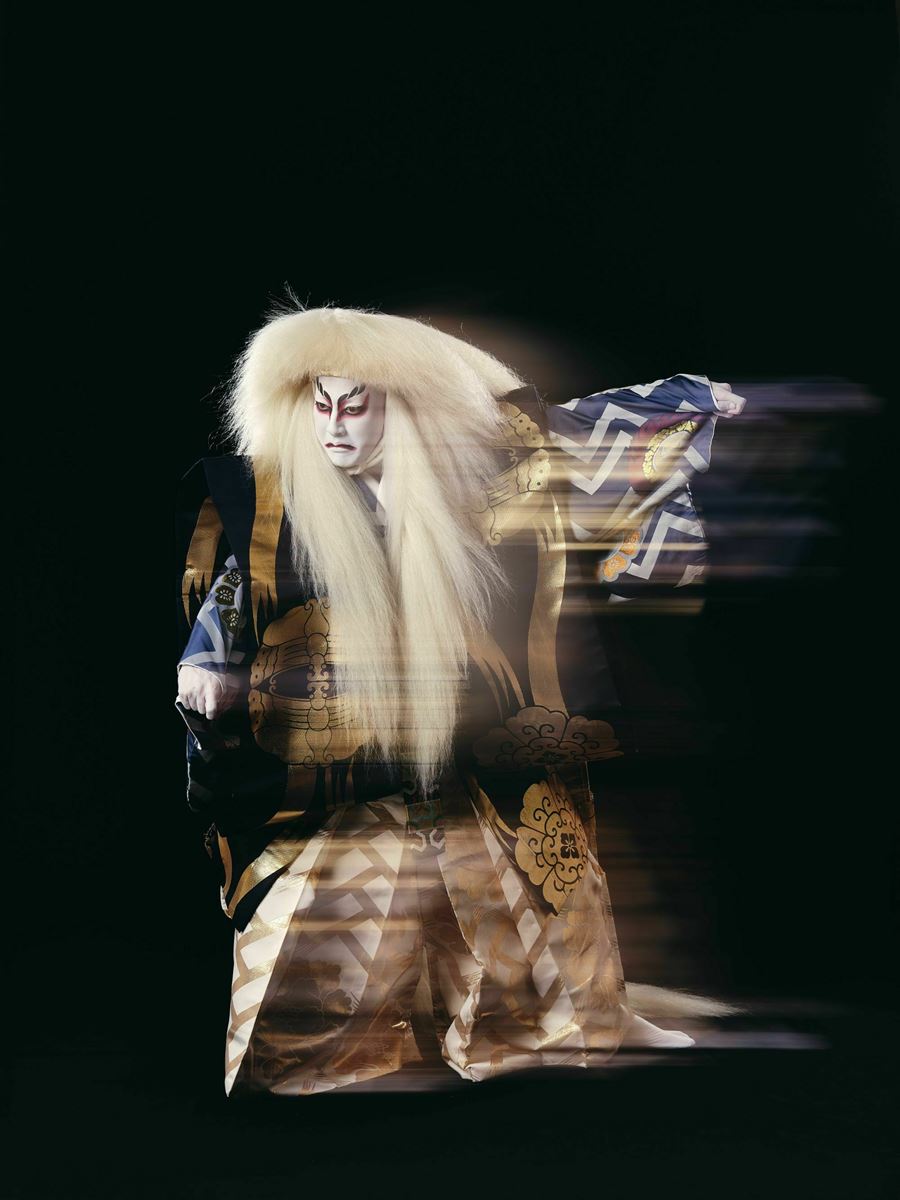

この日の会場には、彫刻家・平櫛田中(1872〜1979)による木彫の名作「鏡獅子」も登場。そのモチーフは、右近が幼い頃から憧れ続けた曽祖父、六世尾上菊五郎の獅子の精だ。また右近の傍に配されたポスターには、自らが獅子の精の衣裳でダイナミックに跳躍する姿が。信頼する写真家、岡本隆史の撮影によるこのビジュアルのイメージは、細部に至るまで右近のアイデアが実現されたもの。

「前半の弥生という女性の舞踊から、この勇ましい獅子に変わる。女方、立役どちらも身体に入っていないとできないお役だと思います。弥生はお城のお殿さまに仕える女性。品格ある雰囲気で、可憐で、花びらのよう──花びらが散るか散らぬかで眠ることができない、という歌詞もありますが、まさにその花びらのような女性というのが、弥生の舞踊の“らしさ”だと思います。いろんな景色が身体一つで見えるように踊らなければと心がけ、準備を進めています。一方のこの獅子の精のビジュアルは、“格好いい!”と言ってもらえることを目指しました。これを見て、期待を寄せていただきたいのですが、実際には弥生も楽しみに観ていただけたらという思いです」と意気込む。

3歳のとき、曽祖父の『春興鏡獅子』の虜になった右近。明治26(1893)年に九世市川團十郎が初演し、その後六世菊五郎が継承した舞踊の大作だ。初めての挑戦は、2015年に実施した自主公演『研の會』でのこと。それから10年、満を持しての歌舞伎座本興行での上演となる。

「 “自分なんてまだまだ”という気持ちもあり、どこに自分を置くか、突き詰めれば突き詰めるほど曖昧に。一周して考えるのは、楽しくやる、ということ。最近“役者子供”という言葉が気に入っているのですが、どこまでも役者子供でいたい、勉強も修業も楽しく、ワクワクしてやる。青臭くいる、ということでしょうか。でも、 “漸くやれるんだね”という目線で観ていただきたいというわけではなく、何も事情を知らない方が観て“すごい!”と思ってもらえることが理想。“宣伝”はしていただきたいけれど、僕がどういう気持ちでやるかってことは、知られたくないんです──めちゃくちゃなことを言っていますが(笑)!」

10年前の『鏡獅子』も、“飛び級”だった

3 歳のときのこの作品との出会いは、祖母の家で見た六世菊五郎の『鏡獅子』の映像。小津安二郎監督による唯一のドキュメンタリーとして知られている。

「これまでも月に20回ぐらいは見てきましたが、今回の勉強を始めて改めて見てみると、新たに感じること、気づくこともある。六代目菊五郎の天才的な素直さと、真っ直ぐなところ、純粋さ、魂の純度の高さ──3歳の研佑少年は、そこを感じたんだと思うんです。ひいお爺さんの弥生はとてもふくよかで丸くて、たおやかで、可憐で。弥生については、結局そのイメージからぶれることがない。それがパッと後ジテの、勇猛果敢な獅子に。獅子は神さまの使いですが、まさに神々しく、雄々しくて、竹を割ったような清々しさ、勢いもある。そのギャップのインパクトはすごく強かった」

自主公演での取り組みから歌舞伎座の舞台へ。それを右近は“飛び級”という言葉で表現する。「僕には本来積むべき経験があったかもしれない。女方の踊りにはもう少しライトなものもあるのに、そういう経験がないままいきなり『鏡獅子』にのぞんでしまった。当時も飛び級だという意識はあったと思います。いま考えれば本当にどうかしているとしか思えませんが、『研の會』では1日に2回『鏡獅子』にチャレンジしたので、体力的にしんどかった。そうなると雑になったり、舞台に出るために作ったものが剥がれ落ちたりする。そういう次元でした。当時は歌舞伎座でやらせてもらえる予感、予兆はとてもなかったし、そうした大きいお役も経験がなかったので、それにチャレンジし、これくらいの出来栄えだというのを見てほしい、というのが正直なところでした。お客さんは温かく、恵まれていた。いいスタートを切らせていただいたと思います。が、今回は初日に“到達する”という気概でのぞみますし、挑戦というよりは、ひとつの“商品”。皆さんに満足いただける商品をお届けするという、プロ意識でのぞみたいと思います」

2002年に、中村勘三郎(当時は勘九郎)が勤める『春興鏡獅子』に胡蝶の精として出演した右近。いつか『鏡獅子』をやりたいと思いを新たにするとともに、この作品の素晴らしさ、ハードルの高さも実感したという。今回、胡蝶の精として右近とともに舞台に立つのは、坂東亀三郎と尾上眞秀。若い彼らに、どんな背中を見せることになるのだろう。

「“俺も『鏡獅子』を踊りたい!”と思ってもらえたら、成功ではないでしょうか。先日、初めて胡蝶のふたりとお稽古をしましたが、ふたりの、まさにそういう眼差しを感じました。“ケンケンは『鏡獅子』にかけているんだ!”と思ってくれたと思いますし、“俺たちも一緒に、同じ集中力をもってのぞむぞ!”という感覚も。やはり、憧れてもらわないといけない、尊敬してもらいたいと思って取り組んでいます」

『鏡獅子』を、当たり役にする

この作品を演じることが目標であり、「生きる意味」であったという右近。「『鏡獅子』に出会っていなかったら、何のこだわりもない人生になっていました。当然、歌舞伎にも憧れていないし、清元を継ぐ決断をしていたかどうかもわからない。それは、親からもらった身体を大事にする、親孝行をするという感覚に近いと思います。人は皆、日々さまざまな判断をしていますが、いい『鏡獅子』を踊るために、こういうことは我慢したほうがいい、進んで頑張った方がいいと、決断が全部、『鏡獅子』に繋がっている。お天道さまに誓って言えることです」と力強い声で打ち明けるも、今回の公演でそれが達成されますねと指摘されると、「そうですね……、どうしたらいいんでしょう(笑)」と、困惑の表情。目標や夢が達成されると、また次の夢が見つかるというが、その実感はまだないという。

「それくらい、大きなものでしたから。でも、目標といえるものはふたつあります。ひとつは、『鏡獅子』を当たり役にするということ。もうひとつは、六代目菊五郎のあの情熱を自分に置き換えて、僕のひ孫が“ひいお爺さんが作った作品を当たり役にしたい”と言うような役、新作を作る──。なんとなくそう思っていますけれど、いまは夢の中に入ってしまっている状態なので、もうちょっと時間が欲しい。一つひとつ、だと思っています」

今回新調するという弥生の衣裳のことに話題が及ぶと、「この色がいい、この柄はこの大きさがいい、ここは黒、ここは金糸、こちらは銀糸、と細部に至るまで完全に僕の趣味で、新しい、誰も見たことのない衣裳をお披露目します。自前で作ることもできたけれど、今回は松竹衣裳さんに作っていただきました。なぜならば、“あの衣裳、いい!”と思う人に着ていただきたい、自分だけのものにはしたくないなという思いがあるんです。まだ出来上がりは見ていませんが、楽しみにしています」と、朗らかな笑顔。隅々にまでさまざまなこだわりをもって取り組む舞台となる。弥生が手にする手獅子も、自らすすんで新調したそう。「御殿に伝わるお殿さまの秘蔵の獅子を手にしたことで、弥生に獅子が乗りうつる──。そこに獅子の魂が宿るような腕を持つ方に、彫っていただきたいと思いました。歌舞伎というのは、そうした文化、職人技の集合体であるということを、強く感じました」

「四月大歌舞伎」は、東京・歌舞伎座にて4月3日(木) に開幕。新たな『鏡獅子』の誕生が注目される。

歌舞伎座『春興鏡獅子』ティザー映像

取材・文:加藤智子

<公演情報>

松竹創業百三十周年

「四月大歌舞伎」

【昼の部】11:00〜

一、新作歌舞伎『木挽町のあだ討ち』

永井紗耶子 原作(『木挽町のあだ討ち』新潮社刊)

齋藤雅文 脚本・演出

二、『黒手組曲輪達引』

浄瑠璃「忍岡恋曲者」

河竹黙阿弥 作

【夜の部】16:15〜

一、『彦山権現誓助剱』

杉坂墓所

毛谷村

二、新歌舞伎十八番の内『春興鏡獅子』

福地桜痴 作

三、新作歌舞伎『無筆の出世』

神田松鯉 口演より

竹柴潤一 脚本

西森英行 演出

2025年4月3日(木)〜4月25日(金)

※休演:10日(木)、18日(金)

会場:東京・歌舞伎座

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2557909

公式サイト:

https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/930

フォトギャラリー(10件)

すべて見る関連動画

すべて見る