「“人間を演じる”うえで古典も新作も違いはない」柳家花緑インタビュー【前編】

ステージ

インタビュー

柳家花緑 撮影:吉田圭子

続きを読むフォトギャラリー(12件)

すべて見る──落語家になった経緯を教えていただけますか。

(五代目柳家)小さんの家に生まれたということで宿命みたいなものがあるなと。母が僕を落語家にしたかった。息子がふたりいるので“どちらかを噺家に”といったときに僕のほうが顔も雰囲気も向いているということで。いつからやらせるかといったときに、本名が小林九なので、9歳からやらせようみたいな(笑)。今年で45年です。

商売人になろうと思ったのは小学校の6年生くらい。母は当然、落語家の道に行かせるためのカウントダウンをしているので、中学は部活動があるけどあまりやらせたくない。そちらに夢中になってうっかりこの子が部活の道を本意気でやりたいなんて言いかねない。“部活やるなら落語家にならない”“落語家になるなら部活をしない”と究極の選択を、急に6年生の3学期に言われて。僕には成功体験が9歳から始めた落語しかなかったので、“落語家になる”という宣言をそこでさせられた。母がうまかったなぁと思います。

学校からまっすぐ帰ってくると習い事をしました。小学校からやっていた三味線、(柳家)さん喬師匠に日本舞踊を習い、自分が好きで始めたピアノ、剣道など習い事がある中に、前座修業のように家事全般をやって。中学3年生の3学期になったときに母から“お前、高校行かなくていいの?”と急に言われて。考えたら大事な事はいつも3学期に言うんですよ、母は。それで“行かないよ、落語家になるよ”と。でもそれが2回目の、自分から“落語家になる”と言わせるイベントだった(笑)。

中学卒業後すぐに楽屋入りして。だから正式入門は中学を出たタイミングですけど、僕の中では9歳からプロの落語家として高座に上がってるんですよ。祖父(小さん師匠)や叔父(六代目小さん師匠)に習い、小三治師匠に習い、今、落語協会の会長のさん喬師匠に習い、一門の師匠たちに習った。初高座は「藪伊豆総本店」というお蕎麦屋さんが日本橋にあるんですけど、そこの社長と祖父が近しいお付き合いをしていたので柳家一門がそこで勉強会をしていて。出ている先輩方の間で喋ったのが一番最初に人前に上がった経験です。

心配だったのか祖父がいて、小三治師匠もいて、紙切りの今の(林家)二楽さんのお父さん、正楽師匠もいて。小三治師匠はオーディオマニアなので、僕の初高座をテープレコーダーで録ってくれて、それが今でも残っています。その1カ月後くらいに親子3人の会をやって、それを放送局各局が来てワイドショーに出て。“小さん師匠、お孫さんデビュー”で、囲み取材。ずっとド緊張ですよ。

中学3年の時には暮れの新宿末廣亭の「柳家一門会」にも上がりました。あと自宅の道場で毎週日曜に剣道教室を開いていて、祖父も時間があるときは教えていて。そこの道場で落語会もやってて。二ツ目のための勉強会で、僕は二ツ目の兄さんがたの間に挟まって高座をやるんです。みんな「坊ちゃん、何番目に上がりますか?」生意気にも「3番目かなぁ」とか言って(笑)。驚いたのは、古今亭菊之丞師匠が中学生のときにうちの道場の会を観に来ていたそうです。中学生で観に来てるから回りがみんな面白がって、喋ると江戸っ子みたいな口調で変わってる子だったらしくて。やっぱり“変人と成功者は近い”と言いますけど(笑)、さすが菊之丞さん、と思って。

──誰もが憧れる最高の家柄というのはご本人からするとすごいプレッシャーもあったのですか。

わかりやすく言うと歌舞伎の子みたいな感じなんですよ。歌舞伎の世界は世襲制で、運命づけられていきますから。ただ落語の場合は世襲ではないので、本当にやりたい人だけが集まってくる。募集もかけないし。だから落語家の息子さんでなっていない人もいっぱいいる。だからプレッシャーはもっと後からですね。9歳で始めた頃も前座の頃もプレッシャーは感じてない。僕は前座を2年半しかやってなくて、今はみんな4年くらいやっている。

──最年少でどんどん昇格していったそうですね。

これもね“才能があったから”というとたいへん綺麗ごとですが、全然そうじゃありません。忖度の塊ですから(笑)。会長へのヨイショが凄いんだ、その時代は。自分で客観視すれば“そんなに酷くもなかった”と思うけど、“抜擢するほど良かったか”というと自分でもそうは思わない。ただ記録的な昇格とか“小さん師匠のお孫さん”という話題性が、僕の中でギャップを感じて苦しくなってきましたよね。“見合う自分ではない”ということでずいぶん悩みました。

──やはり回りからの期待や記録的な昇格が、ご自身にとって大きなプレッシャーになったことは想像に難くないのですが、落語ファンはその昇格に見合っているのかという厳しい見方もある中、師匠はきちんと結果で応えて、高い期待に対して常にホームランを打ってきた印象があります。

今、ホームランと言っていただいたけど、結果ホームランだったかどうかスポーツと違うので明確にはわからないんですよ。芸の世界って、誰かが良いと言っても同じ高座を聴いて誰かが良くないと言ってるんですよね。僕はスポーツだと白黒がつくので、芸は料理に近いかなといつも思うんですよ。食べた人の感想ってそれぞれじゃないですか。相対的に自分の過去をみれば、今の自分は見る目があるので、相当荒っ削りだしまだまだ青い。ただ“ど下手”でもない。うちの師匠とか良い人をコピーさせてもらっているので。

──師匠は芸を極めていく中で、古典落語はもちろん新作落語もあらゆるタイプの、落語の形を飛び越えるくらいの噺を発信されますよね。例えば、洋服と椅子というスタイルの「同時代落語」も含めて、たくさん挑戦をされています。祖父の小さん師匠から引き継ぐ“継承者”でもあり、落語の“開拓者(パイオニア)”という一面も感じます。

幹にあるのは古典落語です。祖父の芸を通して「柳家」の芸を踏襲していく。リアリティに即した芸風、匂ってくるような、酔っ払いを演じればお酒の息までが匂ってくるような演技の仕方をする。『長短』ではおまんじゅう食べれば本当に口の中に入れているような、『時そば』を演れば本当に蕎麦を手繰ったような仕草も美味しさも伝わってくるような。了見が良くなくちゃいけない。“心やましき者、噺家になるな”みたいなことを四代目小さん師匠が言ったとか。人間性がとても大事というのが土台にある。だから人間観察がちゃんとできてなければ庶民を演じられないということだと思います。

僕は初めから落語界の中にいるので、よその世界が興味深く見えてくる。演劇や人が作った新作をやってみる。あまりいないですよ、平田オリザさんが作った新作落語をやる人は(笑)。今も藤井青銅さんという作家に作ってもらったのが「47都道府県落語」。自分で作る新作はバレエやシェイクスピアを江戸に焼き直して作ったり。だから(春風亭)昇太師匠とか(柳家)喬太郎師匠のような“新作派”と呼ばれる人たちほど新作を自分ではたくさん作っていない。

僕の中では“人間を演じる”ということで古典も新作もあまり違いはない。ただ古典は昔に出来上がったレベルの高い戯曲をやるということだから、お客様の期待があり、それに挑むということ。結局演じるということは現代モノであっても江戸の人であっても、ちゃんと自分で捉えて表現できなくちゃいけない。そこはあまり変わらない感じがするのですよ。

──今のお話を伺っていると、花緑師匠がドラマ、舞台でもご活躍されていることも踏まえて、「古典」「新作」という分類も、“人を演じる”という上では共通なんだということで腑に落ちました。「同時代落語」では洋服で椅子でというスタイルは、落語の概念さえも突破してしまうようなスケールの大きさを感じます。

洋服というスタイルで自信を持ってやらせていただいているのは、落語って元々ラジオとかCDでも聞けるじゃないですか。ということは姿が100%大事ではないということですよね。古典落語は様式美になっているので着物に座布団ですが、当然高座着ですから派手な着物で長屋モノを演じることもある訳ですよ。でもこれを着ている登場人物はいない(笑)。だから本来の大工とか左官屋が出てくれば、それは頭の中に想像で皆さんが作っていること。だから洋服も着たい服を着て演じれば、別に野球の噺をするからユニフォームを着なければいけないということはない。あくまで想像を邪魔しないものがいいってことですよね。

──だから師匠がテレビドラマや舞台にご出演されることも“人を演じる”という意味で一本筋が通っているのですね。

でもテレビとか別メディアに引っ張られるということは諸先輩方がみんな経験していることですよ。その昔、うちの師匠の時代とか、その後に続く談志師匠世代も映画とかCMとか出演してる。他ジャンルに引っ張られるというのは売れっ子の宿命ですから。そこでどう立ち回れるか。だから僕はその後に続いたとしか思っていないです。祖父は山田(洋次)監督の寅さん(『男はつらいよ』)にも出ていて、その前後で山田監督に新作落語を書いてもらってるんです。

『真二つ』という噺で芸術祭の賞も取ってるし『頓馬の使者』と『目玉』というのがあって。やらなかった噺に『まむし』というのがあって。それは後年、快楽亭ブラック師匠がやりましたね(笑)。(次回【後編】に続く)

取材・文=浅野保志(ぴあ)

撮影=吉田圭子

<プロフィール>

柳家花緑(やなぎや・かろく)

1971年8月2日生まれ、東京都出身。1987年、祖父・五代目柳家小さんに入門、前座名「九太郎」。1989年、二ツ目昇進「小緑」と改名。1994年、戦後最年少の22歳で真打昇進「花緑」と改名。

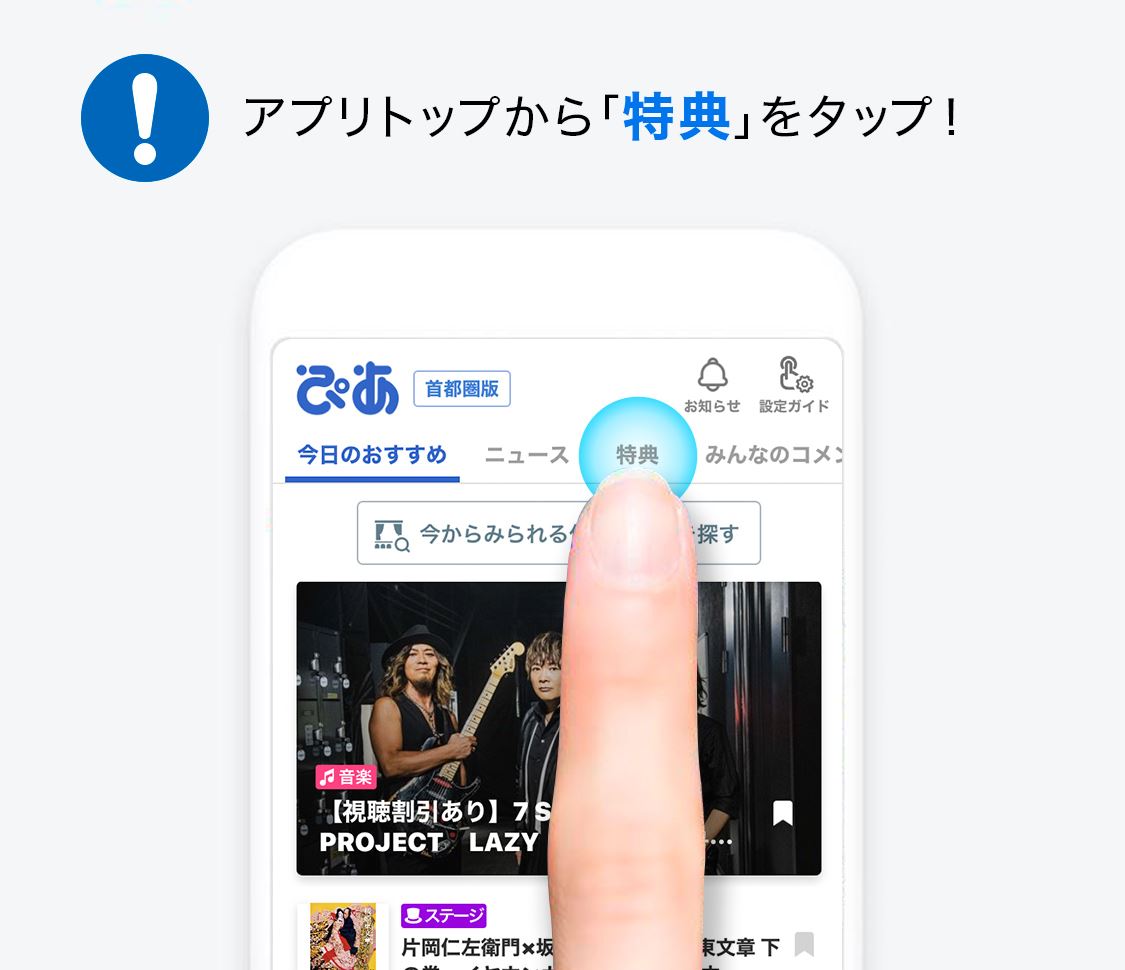

<サービス概要>

「ぴあ落語ざんまい」

月額料金:1,089円(税込)

■初月無料キャンペーン実施中!

※キャンペーンは事前予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

<関連リンク>

ぴあ落語ざんまい 柳家花緑 動画一覧

フォトギャラリー(12件)

すべて見る