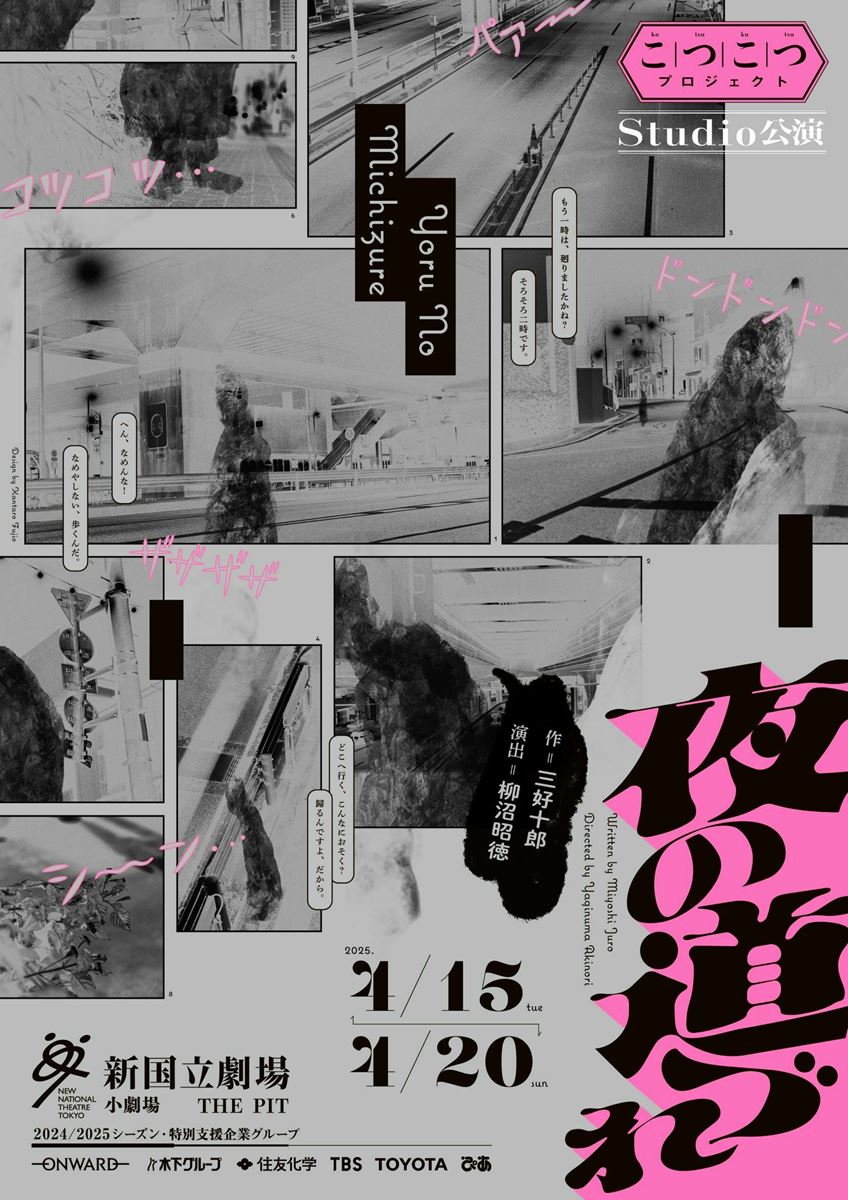

演出家、柳沼昭徳インタビュー 新国立劇場で“こつこつ”取り組んだ三好十郎の戯曲『夜の道づれ』

ステージ

インタビュー

劇団「烏丸ストロークロック」主宰で、新国立劇場こつこつプロジェクト第二期『夜の道づれ』を演出する柳沼昭徳 (撮影:田中亜紀)

続きを読むフォトギャラリー(5件)

すべて見る京都を拠点に活動する、烏丸ストロークロック主宰の劇作家、演出家である柳沼昭徳が、新国立劇場の“こつこつプロジェクト”に取り組んでいる。小川絵梨子演劇芸術監督のもとで始動、1年をかけて稽古、試演を重ねて作品を育てていくユニークなプロジェクトだ。2021年にスタートした第二期こつこつプロジェクトに参加した柳沼だが、2024年春からの第三期でも引き続き俳優たちとともにひとつの戯曲に対峙してきた。その作品とは、三好十郎が1950年に発表した『夜の道づれ』。敗戦後の東京、真夜中の甲州街道で出会った御橋次郎と熊丸信吉という二人の男が、とぼとぼと西に向かって歩き続け、語り続けるという極めてシンプルな作品だ。このほど、同プロジェクトでは初の試みとなる観客を前にしての試演会「Studio公演」での上演が実現。公演を控えた柳沼に、話を聞いた。

──“こつこつプロジェクト”で取り組む作品として、なぜ『夜の道づれ』を選ばれたのか、決め手はどんなところにありましたか。

柳沼 これまで既存の戯曲を演出する機会はあまりなかったのですが、今回は、いろんな方が取り組んでこられた三好作品に私なりに取り組めたらいいなと思いました。三好さんは戦中戦後に活躍され、そのお考えは時代によって変容していきますが、敗戦を迎えて国の体制が変わったあと、一人の作家が時代をどう捉えていたのかということに興味がありました。スタートしたのはちょうどコロナ禍の真っ只中でしたし、大きな転換期に直面した作家がどのような考えに至ったのかという点にも興味があり、『夜の道づれ』は相応しいなと感じました。

──あまり上演される機会のない作品かと思いますが、どんなところに魅力を感じられたのですか。

柳沼 どこかに取り組まれた方がいたかもしれませんが、大きなところでは上演された記録はないんですよね。この作品はストーリーの展開を楽しむようなものと違い、三好さんのお考えがストレートに表現されています。この後、『炎の人』はじめ大きなタイトルの作品が続きますが、それらに至るまでのデッサンといいますか、三好さんが、「いまのこの時代は一体どういう時代なのか」、「俺は何を考えているのか」という思索するさまが明らかな作品だと思います。

──2021年に始まった1stの段階では、どれくらい具体的に演出プランを考えて稽古場に入られたのですか。

柳沼 まず、「歩く」という行動、身体の動きがある作品ですので、それをどのように伝えるのか、ということがひとつの大きなテーマでした。それは、稽古場に行き、俳優さんの身体を通してでないと検証できないものですから、最初はノーアイデアに近かったですね。

通常は1カ月、2カ月という稽古期間で作品を仕上げ、演出家がいろいろなアイデアをもってイニシアチブをとり、俳優の力を借りて仕上げていくもの。ですが今回は“こつこつ”なので、アイデア出しも含め戯曲を読み込むことを現場でできないだろうかと考えました。座組の人たちと一つひとつ合意形成を図り、慎重にコミュニケーションを交わしながら作品を作っていくことが豊饒な時間を共有する方法だと思い、作り方から見直すことができないかとも考えました。当時はコロナ禍でコミュニケーションを阻害する要素がいっぱいあったけれど、時間はあるので、まずは自身の身の上話でも何でもいいからとにかく話し、お互いのことを理解したうえで、それを認めながらひたすら埋めていくということをやらせてもらいました。

新国立劇場の演劇『夜の道づれ』-「こつこつプロジェクト」メイキング映像

戦後間もない頃の甲州街道に、思いを馳せる

──稽古場ではまず、どこから着手されたのですか。

柳沼 歩きながらセリフを言うことが俳優さんにとってどれくらいの負荷になるのか、ということを試しました。それから1年の間、インターバルを挟みつつ稽古を重ね、戯曲への理解を深めていきます。簡単に言えば、大まかに捉えていた台詞へのイメージが段落での理解になり、それが行になり、ある単語にまで細分化されていくというような深まり方です。表現方法としては、俳優さんが歩きながら話す、それをお客さまが見るとどうなのか、というところを突き詰めますが、歩きながら台詞を発するだけではどうしても、客席までその身体感覚までは伝わりません。1stからの積み重ねは、それをどう異化し、非日常的な体験に結びつけていくのかを考える、その変遷でもありました。

──実際に甲州街道を歩かれたそうですが、どんな狙いがあったのでしょうか。

柳沼 (新国立劇場の)目の前が甲州街道なのだから、稽古場であれこれ話しているだけでなく「歩いたらいいんじゃないの?」と(笑)。

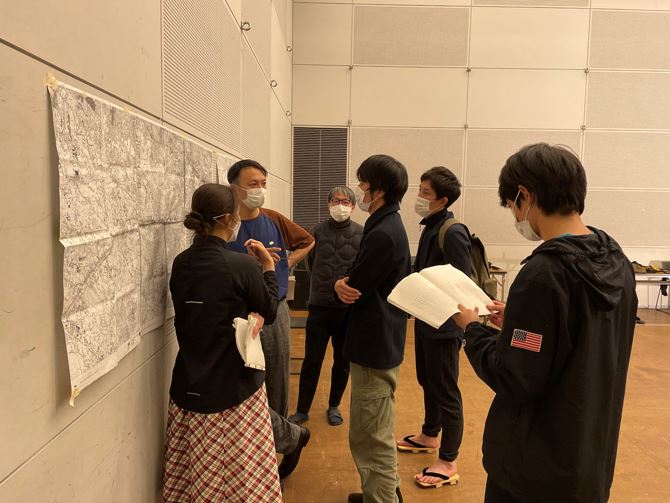

まずは地図を、ということで、当時の地図を参加する俳優さん自らが国会図書館で調達してくれました。それを皆で広げて確認すると、甲州街道はずっと狭く、この劇場も都庁も何もなく、京王線は地下でなく地上を走っていましたし、高速道路もない。当時に思いを馳せながら歩いてみようと思いました。スタートは新宿駅の南口。終わりは明記されていませんが、おそらく現在の芦花公園駅あたりまでだろうと踏んで、推測しながら歩いたところ、大体2時間くらいに収まるんです。やっぱり三好さんも実際に歩いて、この辺でこういう人と出会ったらどうかと考えていたのでは、と実感しました。

──泥棒にも出くわします。

柳沼 それは「復員服の男」という人物で、出会うのはきっと山手通りと交わる交差点ではないだろうか、すると警官と出会ったのは現在の東京ガスのビルのあたりではないか、と仮定できる。そうしていくと、戯曲は“文字”だけれど、“観念”ではないんだということに改めて気付かされるんです。三好さんは何を見て、何を感じたんだろう。それを紐解いていくと、それは“文学”でなく“演劇”になっていく。お客さまの前に、この作品を生きた言葉として出すことが、今回のひとつの大きな目的ですね。

──「三好節」と呼ばれる三好十郎の語り口、その魅力をどんなところに感じられますか。

柳沼 長い台詞を延々と喋るのが「三好節」というのなら、それは私の認識とはちょっと違います。三好節のその根本には、ものすごい人間愛がある。孤独な人間同士が、互いの存在を尊重し合いながら、ときに手を差し伸べながら生きていくことが理想の社会ではないかと三好さんはおっしゃっている。いままさに、その感覚が必要なのではないか。ちょっと生き辛い世の中も、少し見方を変えれば若干生きやすくなる、そんなに力む必要もないんじゃないかと。でも、ただの理想主義者でもない。やっぱり人間はひとりで、どこまでいっても寂しい存在。その上でどうするのか、ということですね。誰かと簡単に繋がろうとしない、繋がって寂しくなかったように思わない、みたいな(笑)。

人生の出会いの一期一会の味わい

──御橋という人物は劇作家で、三好自身が投影されていると感じますが、柳沼さんもこの御橋にご自身を重ね合わせたり、作り手として共感したりするところはありますか。

柳沼 重ね合わせるというより、私が寄っちゃっているところがある。長い期間ずっと触れてきたので。悪く言うと“洗脳”(笑)。いつもこの辺、背後に三好さんがいますよね。三好さんは一体何を考えていたんだろうか、どういうつもりでこんなことを言っているのかと掘り下げていったところに見つかったのは、彼が幼少期からその年齢に至るまで積み重ねてきた経験によるものだということもわかり、やっぱり自分なんかに比べると三好さんは……!みたいな話になってくる(笑)。

──道づれの熊丸についてはどうでしょうか。

柳沼 熊丸ももしかしたら作家自身かもしれませんが、面白いのは、御橋にとって熊丸は最後までわからない人なんです。「新聞屋式に言えば、アプレゲールですかね」という台詞があって、つまり「戦後派」、いまで言えば「Z世代」だとか、世代間の感覚が違う。でも違うからといって拒否するというわけでなく、「それはどういうこと?」と追及し、「僕たちは何にも分かり合えていないけれど、何か共通するような部分があった、かもしれない」というくらいのところで別れていく。本当に、行きずりの、道づれの、人生の出会いの一期一会の味わいも感じられる作品だなと思うんです。

──ひたすら歩く2時間を、客席の私たちはどんなふうに体験することになるのでしょう。映像などは使われますか。

柳沼 俳優の力だけで何とかすることが究極だと思うので、そこにチャレンジしたい。できると思っていますし、俳優という依り代を通じて、お客さまも一緒に歩いているという感覚になればいいな、と。歩く、イコール生きる、という捉え方もできます。人間は、ずっと昔から寄る辺なく、不安になりながら孤独に歩んできているんだな、と。

──ご自身の演劇活動の中で、“こつこつプロジェクト”での取り組みはどのような体験になったと思われますか。

柳沼 まだ総括する段階ではないけれど、今後演劇作品を作る際に大きな影響を与えるであろうと、いや、もう与えられていると思います。この取り組みが終わっても、きっと三好さんがこのへん(背後)にいる(笑)。ものすごく普遍性のある、奥深い、そしてシンプルな話ですので、これを機にいろんなところで上演されるようになればいいなと思います。どうかこの登場人物たちと一緒に歩いていただければと思いますし、歩いている感覚になっていただける作品なので、いつもとはちょっと違う鑑賞体験になるのではないでしょうか。ぜひ、ご来場いただけたらと思っています。

取材・文:加藤智子

<公演情報>

こつこつプロジェクト Studio公演

『夜の道づれ』

作:三好十郎

演出:柳沼昭徳

出演:

石橋徹郎 金子岳憲 林田航平 峰一作 滝沢花野

日程:2025年4月15日(火)~4月20日(日)

会場:新国立劇場 小劇場

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2445108

公式サイト:

https://www.nntt.jac.go.jp/play/yoru-no-michizure/

★新国立劇場YouTubeチャンネルにて、新国立劇場の演劇『夜の道づれ』稽古場&石橋徹郎・金子岳憲インタビュー映像も公開中!

https://www.youtube.com/watch?v=_3PreJDr8V0

フォトギャラリー(5件)

すべて見る