【展示レポート】『超 国宝―祈りのかがやき―』 奈良国立博物館が選び抜いた“超 国宝”にみる、時代を超えて守り伝えられてきた祈りのかたち

アート

ニュース

国宝《観音菩薩立像》(百済観音) 飛鳥時代・7世紀 奈良・法隆寺

続きを読むフォトギャラリー(18件)

すべて見る1895(明治28)年4月29日、東京国立博物館に次いで開館した日本で2番目に古い国立博物館、奈良国立博物館。仏教、神道美術の専門館として130年という長きにわたって活動してきた奈良博で、開館以来初となる大規模な「国宝展」、『超 国宝―祈りのかがやき―』が開催されている。

展示されているのは、国宝112件、重要文化財16件を含む143件の仏教、神道美術作品。「超 国宝」というタイトルに違わず、奈良博の研究員が選びに選び抜いた至宝が集結した。同展を担当した岩井共二研究員は、「『超 国宝』には、時代を超えて残されてきた国の宝という意味も込めていますが、一方で、国宝という文化財保護制度の基準にはおさまりきらない、奈良博が認めた素晴らしい作品も出品作品に含めました。これが、今回のこの展覧会が『超 国宝』というタイトルである理由の1つです」と語った。

選定基準は、「国宝を含む文化財のうち、時代を超えて未来に伝えるべき文化遺産であり、かつ奈良と奈良博の歴史上、特に意義深いもの」。奈良博の館蔵品や過去に出陳品や寄託品であったもの、奈良博の誕生に大きく関わった「奈良博覧会」に関する作品や資料など。さらには、奈良にゆかりのある未来の国宝とも言うべき作品も含め、先人たちの深い思いが込められた祈りの造形が全7章にわたって紹介されていく。

ケースなし、全方向から鑑賞できる《百済観音像》

第1章と第2章では、奈良博誕生の歴史に関わる品々が紹介される。奈良博は開館以来、奈良の歴史ある寺院の協力を得て文化財の保護、公開という役割を果たしてきた。第1章「南都の大寺」では、同館とゆかりの深い南都(奈良)を代表する大寺院に伝わる宝物の数々を取り上げる。

会場に入るとまず目に飛び込んでくるのは、黒壁の展示室の中央に、光を放つように浮かび上がる法隆寺の《観音菩薩立像(百済観音)》だ。スラリとした長身の体躯に天衣をまとい、わずかに微笑みを浮かべる観音像はクスノキ一材で彫り出されたもの。法隆寺では展示ケースにおさめられているが、同展ではケースなしの状態で360度、どの角度からも鑑賞することができる。横顔や光背、水瓶をつまむ指先など細部にいたるまでしっかりと目に焼き付けたい。

東大寺の《重源上人坐像》は、1180年の南都焼き討ちの後、東大寺を再興した俊乗房重源の像。落ちくぼんだ眼や固く結んだ口、刻まれた皺など、老僧の姿を克明にとらえた写実的な彫像は、鎌倉時代を代表する仏師・運慶作とする説が有力だという。

中宮寺に伝わる《天寿国繍帳》は、聖徳太子の冥福を祈り、太子が往生した「天寿国」を刺繍で表現したもの。現状は飛鳥時代に製作された原本と鎌倉時代に作られた模本が張り合わされた状態になっているが、模本部分と違わない原本部分の色鮮やかさに驚かされる。

奈良博誕生につながる「奈良博覧会」で紹介された品々

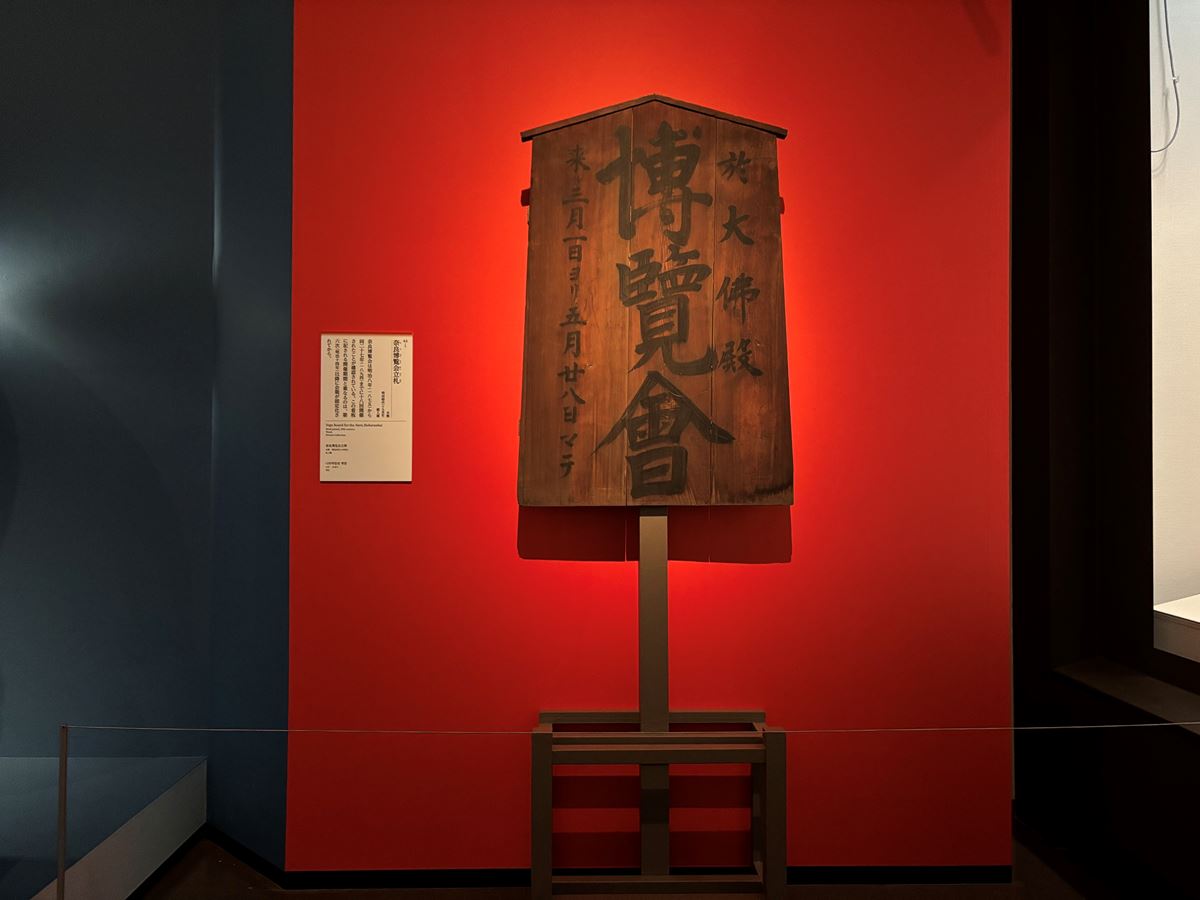

奈良国立博物館の設立のきっかけとなったのは、明治8年より18回にわたり東大寺を会場に開催された「奈良博覧会」だった。第2章「奈良博誕生」では、奈良博の誕生につながる博覧会ゆかりの文化財が紹介される。

7世紀の作とされる《竜首水瓶》は、注ぎ口は中国風な竜の頭を象り、胴の部分にはギリシア・ローマ風の有翼馬の装飾が刻まれるなど、東西の様式が融合した貴重な作例。明治8年と9年の「奈良博覧会」において代表的な作品として紹介された。

興福寺西金堂の仏前を照らす役割として安置されていた《天燈鬼立像》と《龍燈鬼立像》。肩に灯篭を担いだ躍動感あふれるポーズの天燈鬼と、首に竜を巻き付け直立する龍燈鬼、静と動が対比的に表現されたユーモラスな鬼彫刻は、「奈良博覧会」でも当時の人々を多いに楽しませたことだろう。

2025年に新たに国宝に指定された作品も展示されている。《伎楽面 呉公》は、法隆寺に伝わった伎楽の仮面で、明治8年、9年、11年の「奈良博覧会」に出品されたとされている。

天才仏師・運慶の最初期作や古墳時代の刀も

第3章から第6章は、奈良博が過去に手掛けてきた展覧会や研究テーマに沿った内容となっている。第3章は「釈迦を慕う」。ここでは飛鳥時代から鎌倉時代まで人々の釈迦への思いが生み出した名宝の数々が展示されている。

《金亀舎利塔》は、鑑真和上が唐から持ち帰った舎利を祭るために作られた黄金の容器。亀が塔を背負う特徴的な形は、亀が仏教世界を支えるという密教の教義をふまえている。屋根や塔身など全体に精巧な細工が施され、今なお眩い輝きを放っている。

第4章は「美麗なる仏の世界」。人々は仏に祈りを込めるため、時代ごとに最高の技術を結集し、絵画や彫刻でその美しい姿を表現してきた。円成寺の《大日如来坐像》は、運慶が20代のときに手掛けたもの。背筋を伸ばし胸を張った姿勢やみずみずしい体躯など、仏の姿をいきいきと写実的に表現した天才仏師の最初期の傑作だ。

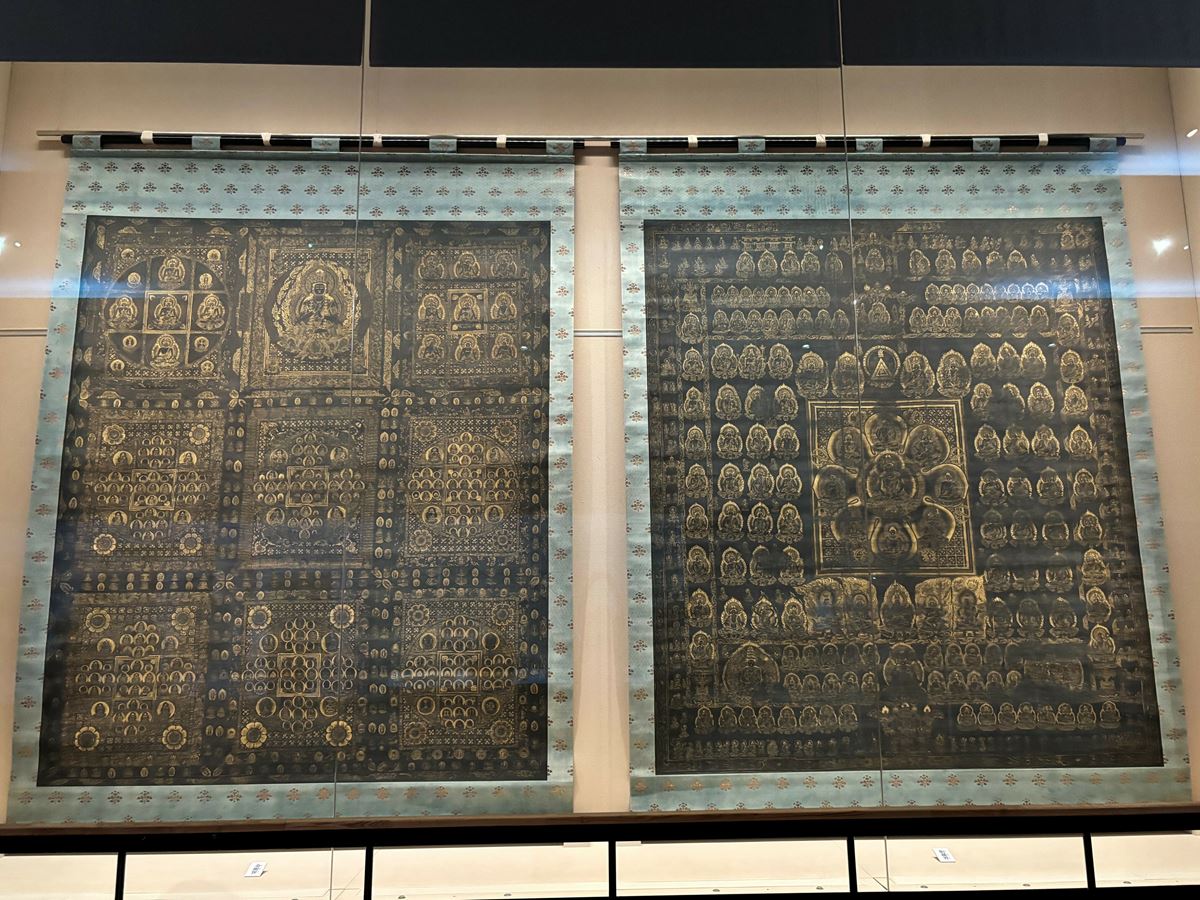

平安中期に制作された両界曼荼羅の代表的な作例のひとつである《両界曼荼羅(子島曼荼羅)》。両界曼荼羅は金剛界と胎蔵界の一対からなり、密教儀礼に用いられた。本作は、紺色に染められた綾布に金泥と銀泥のみで、真言密教の宇宙が表現されている。

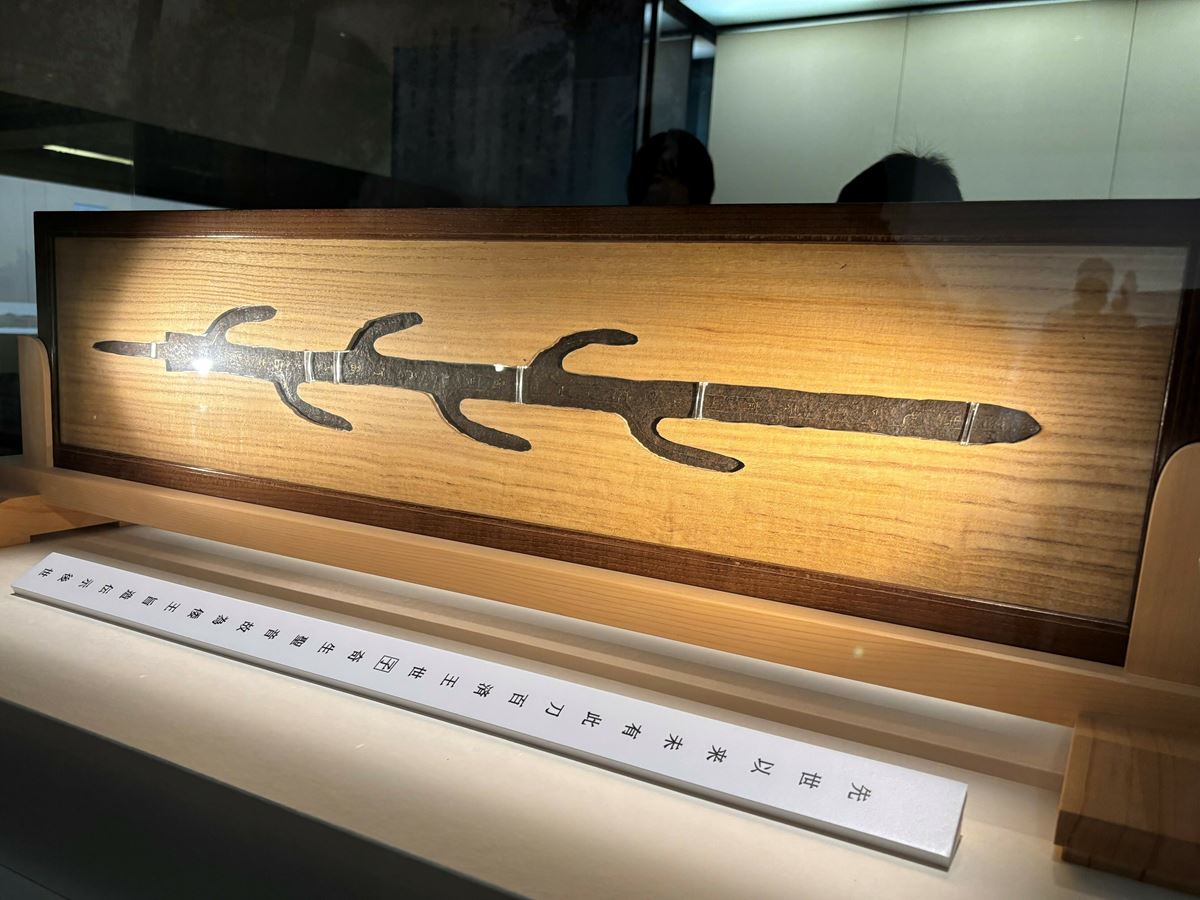

第5章は「神々の至宝」と題し、奈良博が仏教美術と同様に大切にしてきたテーマである神道美術を取り上げる。なかでも、見どころとなるのが奈良・石上神社に伝わる古墳時代の鉄剣《七支刀》だ。剣身の左右にそれぞれ3本ずつ枝刀がある特殊な形状で、銘文には、「百済王が倭王のために百兵を退ける力をもった刀を作った」との内容が刻まれている。会場では刀身の表裏を見ることができる専用のガラスケースにおさめられているので、表と裏それぞれに刻まれた銘文を肉眼でしっかりと確かめることができる。

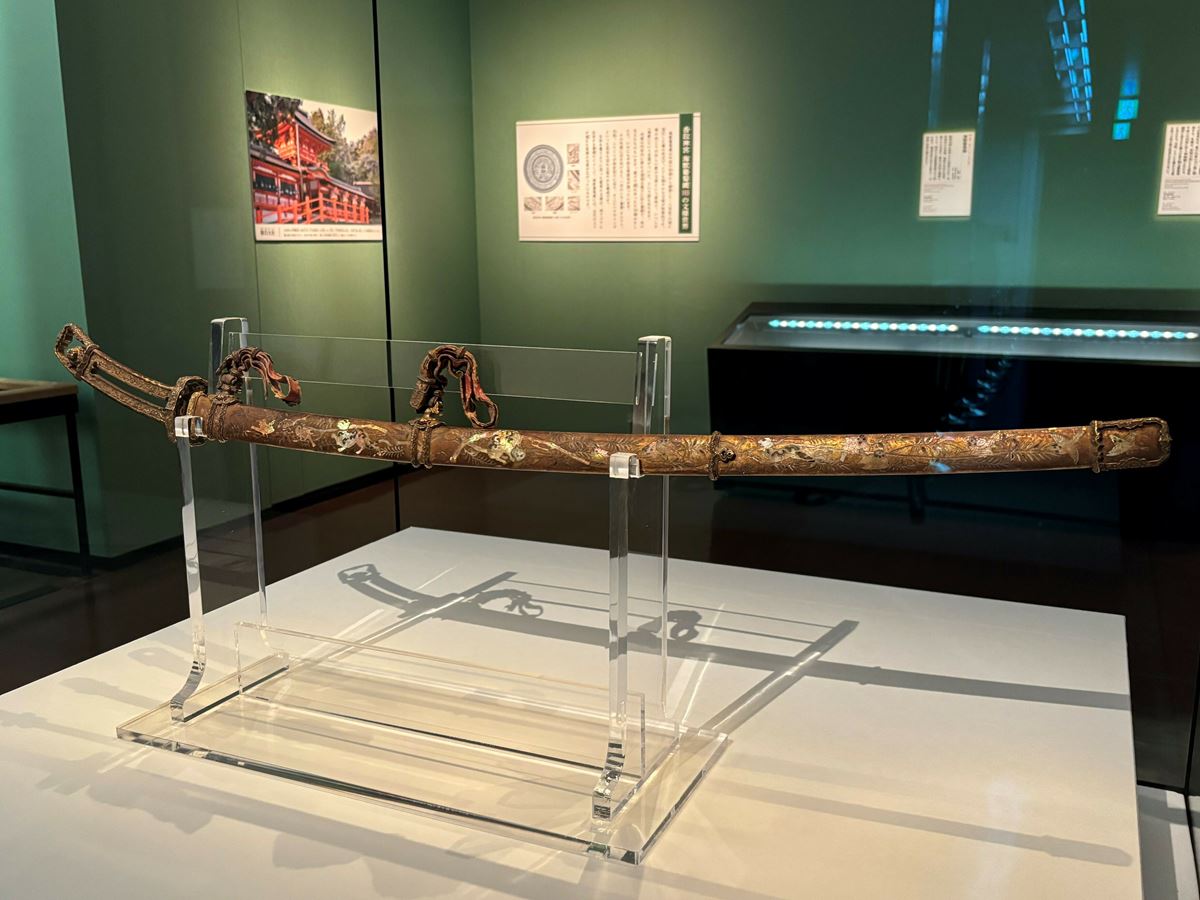

春日大社に伝わり「黄金の太刀」とも呼ばれる平安時代の太刀《金地螺鈿毛抜形太刀》も見逃せない。刀身と柄(つか)を一体として作り、柄の中央を毛抜型に透かす「毛抜型太刀」と称される太刀は、御所の警護を担う衛府の高官が身に着けていたもの。黄金に輝く鞘(さや)には、竹林で猫が雀を追う様子が螺鈿の技法を用いて表現されている。猫の目や竹の葉などに色ガラスが使われるなど、繊細に施された装飾をじっくりと鑑賞してほしい。

フィナーレは真っ白な展示室にたたずむ《菩薩半跏像》

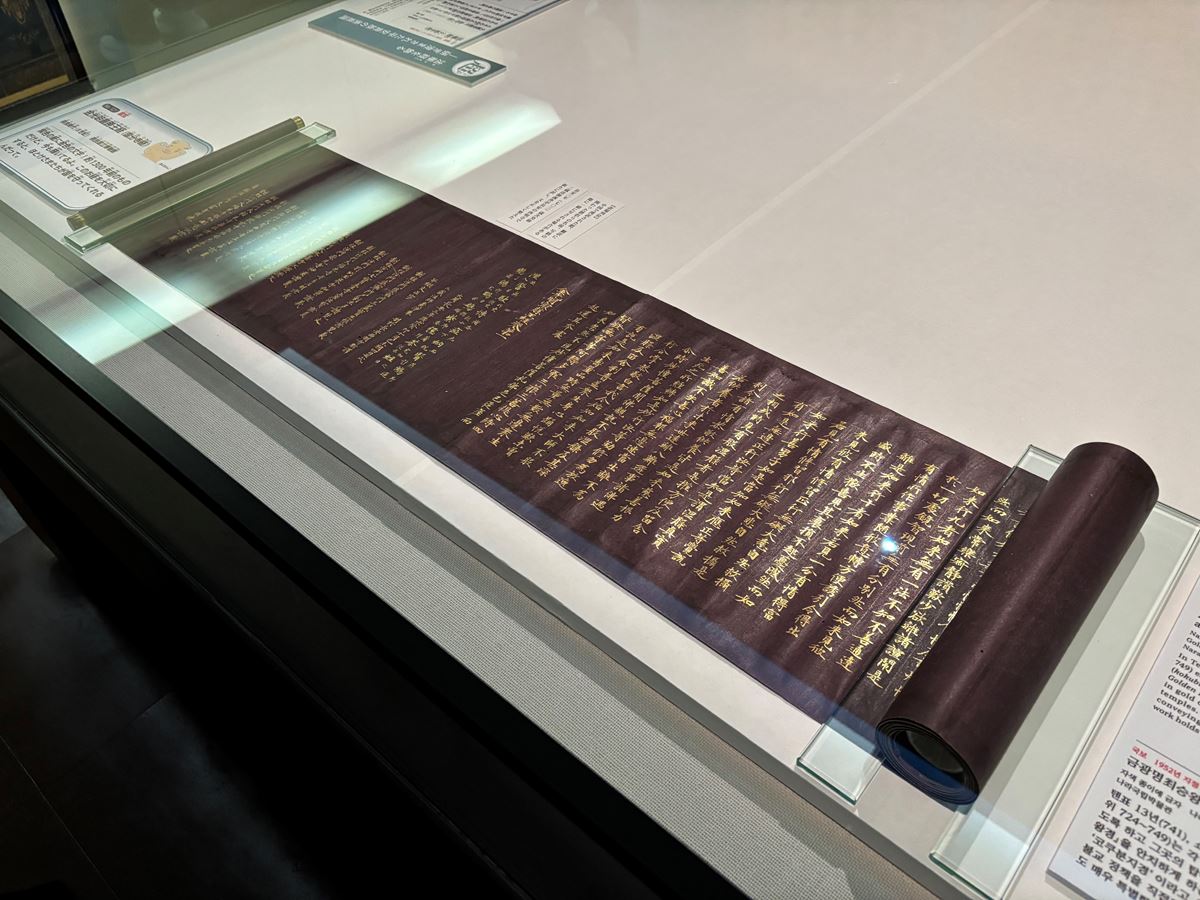

第6章は「写経の美と名僧の墨蹟」。祈りを込めて書き写された経文や、名僧たちの墨蹟など個性あふれる書の名品が紹介されている。岩手の中尊寺に伝わる《金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅》は、奈良時代に特に重んじられた「金光明最勝王経」の経文で宝塔を描いた全10幀からなる作品。塔の周りには経文の内容を表した絵も配され、紺紙に金銀泥、彩色で鮮やかに表現されている。

《金光明最勝王経(国分寺経)》は、聖武天皇の命により全国に建立された国分寺に安置された経巻だ。深い紫色の紙に金泥で経文が書き写されているが、金の文字はイノシシの牙でこすって磨かれたと考えられており、今も美しい輝きを放っている。

そして第7章「未来への祈り」へ。戦争や災害によって混迷を深める昨今、平和への祈りとともに、文化の灯を次の時代へ伝えていくという奈良博の強いメッセージを込めた展示でフィナーレを迎える。

プロローグの漆黒の展示室とは対照的に、真っ白な展示室の中央で微笑みをたたえるのは、国宝《菩薩半跏像》。遥かなる時を超えて、人々の祈りを伝える美しい仏と静かに向き合う時間を過ごしてほしい。なお、5月20日からはこちらの展示室に中宮寺の国宝《菩薩半跏像》(伝如意輪観音)が展示される。

奈良博の井上洋一館長は、「この展覧会を見ずして仏教、神道美術を語ることなかれ、と言いたいくらいの内容」と自負する。奈良博が厳選した「超 国宝」を通して、奈良、そして奈良博の文化財の継承と顕彰の歩みもたどることができる歴史的ともいえる展覧会。関西で同時期に開催されている「国宝展」と合わせてぜひ足を運んでみてほしい。

<開催概要>

奈良国立博物館開館130年記念特別展『超 国宝―祈りのかがやき―』

2025年4月19日(土)~6月15日(日)、奈良国立博物館にて開催

公式サイト:

https://oh-kokuho2025.jp

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2558466

■『超 国宝―祈りのかがやき―』展示風景の動画はこちら

フォトギャラリー(18件)

すべて見る