【展示レポート】『ゴッホ・インパクト―生成する情熱』 ゴッホの情熱が今を生きる私たちにもたらしたものとは

アート

ニュース

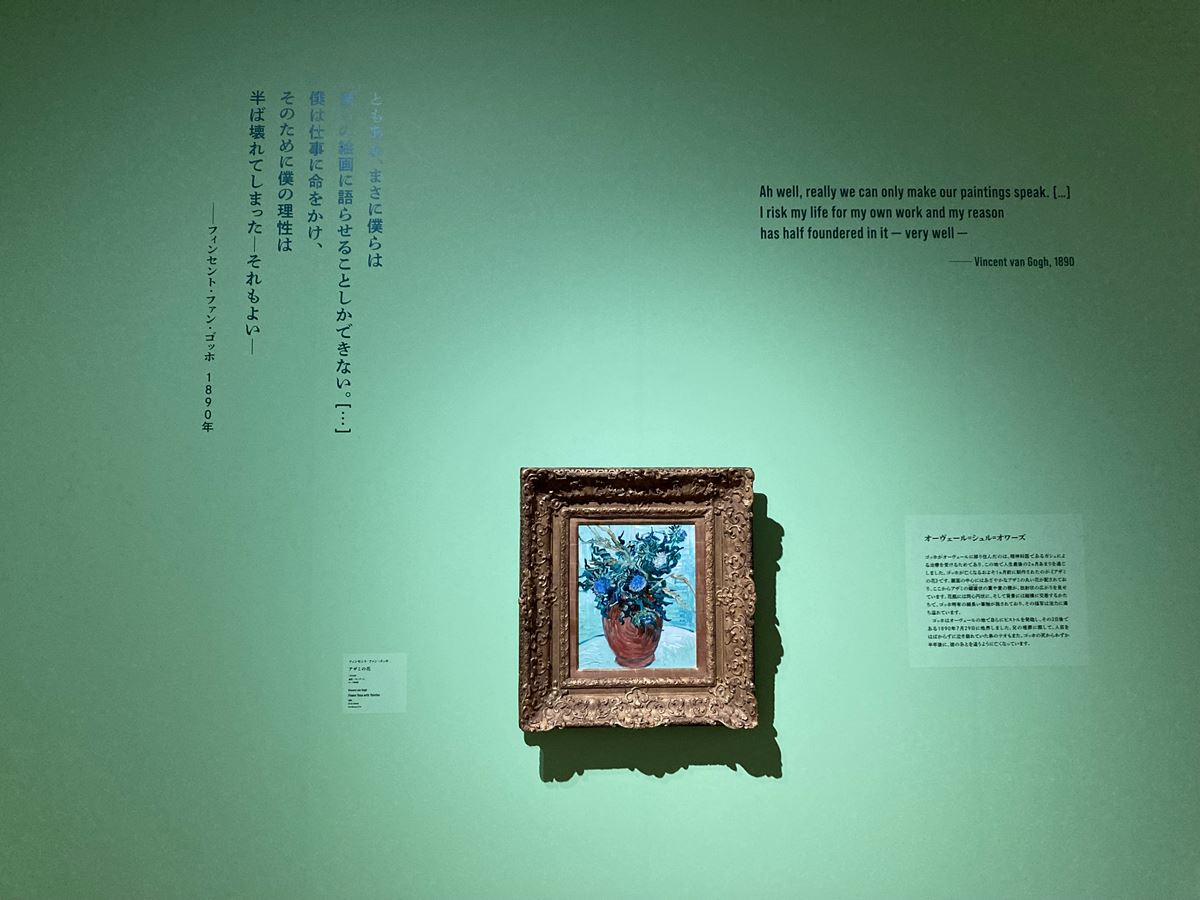

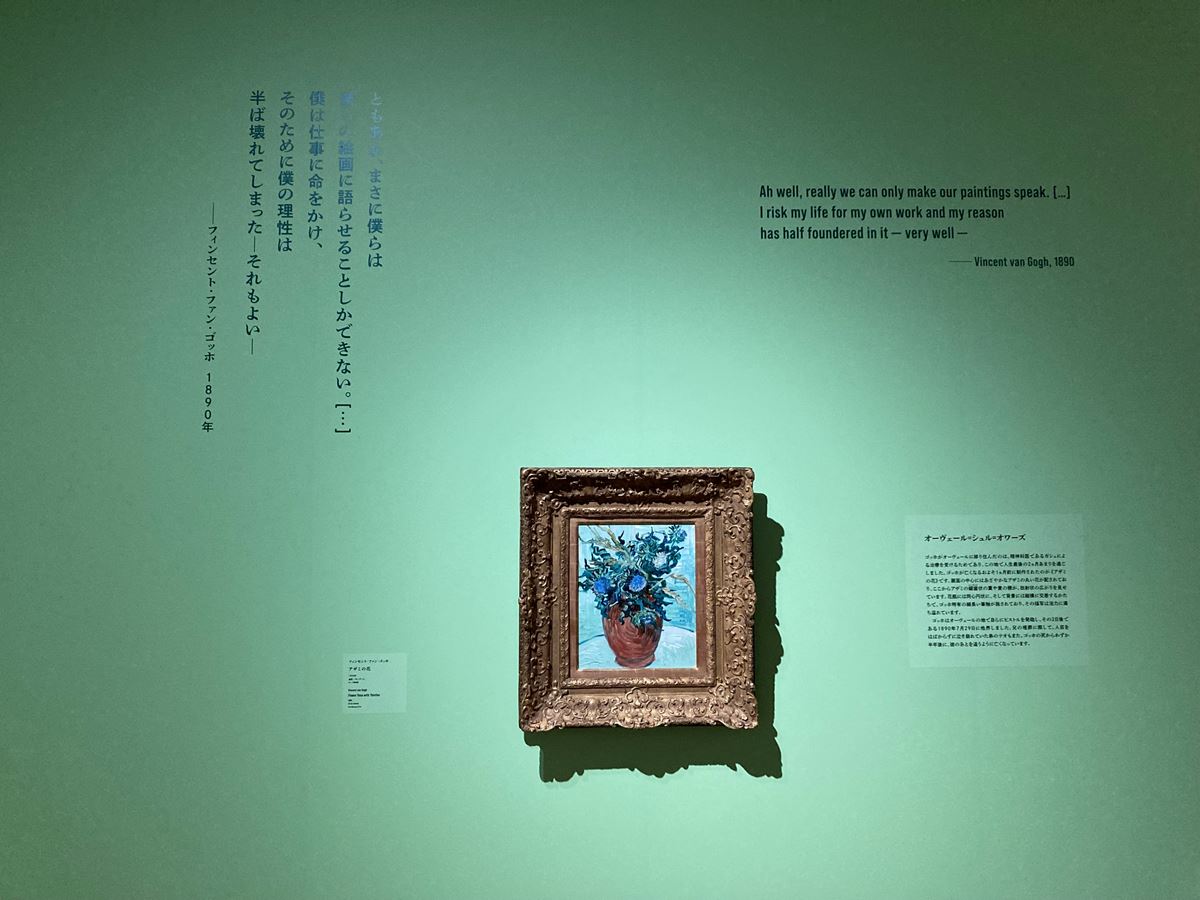

「ゴッホ・インパクト―生成する情熱」展示風景より、フィンセント・ファン・ゴッホ《アザミの花》1890年 ポーラ美術館

続きを読むフォトギャラリー(14件)

すべて見る今年は日本各地でゴッホの展覧会が開催される「ゴッホ・イヤー」。箱根・ポーラ美術館ではひと足早く『ゴッホ・インパクト―生成する情熱』が11月30日(日)まで開催されている。ゴッホをテーマにした展覧会はポーラ美術館では開館以来初となる。

ゴッホの作品はもちろん、20世紀初頭から現代まで、さまざまな作家がいかにゴッホを糧として制作してきたかを歴史的に紐解いていく。企画した工藤弘二学芸員は「『生成する情熱』というサブタイトルには、アーティストたちがゴッホの影響を受容するばかりでなく、それぞれの時代にふさわしい新たな表現を生み出してきた、という意味を込めた」と語る。また、情熱=パッションという言葉には、“受難”という意味もある。うねるような筆致と鮮やかな色彩によるゴッホ独自の様式とともに、まさに受難ともいえる劇的な生涯が、芸術や文化に影響を及ぼし、時に社会現象を起こすようなインパクトを与えてきた。同展では、現代を生きる私たちにとってゴッホがいかなる価値を持ちうるのかを検証する。

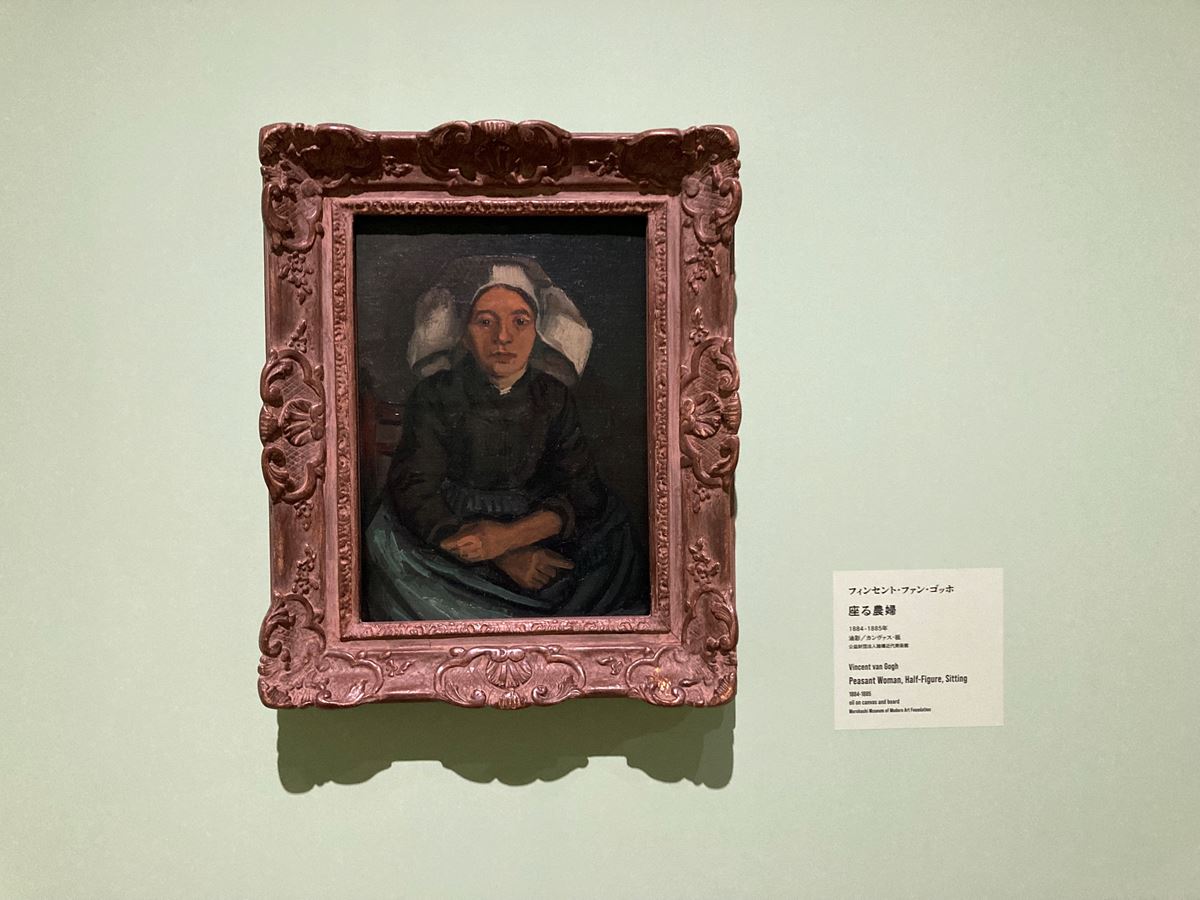

フィンセント・ファン・ゴッホは、1853年オランダのズンデルト生まれ。牧師の父を持ち、聖職者になる夢を持つが挫折。画家の道を志した27歳から10年間で精力的に絵画を制作し、1890年に37年の短い生涯を終えた。画家になった当初はフランスの写実主義、なかでも敬虔な信仰心を持ち労働者に寄り添った “農民画家”ジャン・フランソワ・ミレーの影響が色濃く、暗い色調で占められている。

しかしパリへ出て当時流行の印象派に出会ってからは明るい色彩に一変。ジャポニスムの影響も受け、弟のテオとともに浮世絵収集に励む。

1888年、南フランスのアルルに移住。短い期間だったが、パリで学んだ色彩の効果を南仏の環境で検証する夢のような時間でもあった。「アルルという光にあふれる土地と、行ったことのない“日本”という場所を、ゴッホは理想郷として同一視していたのです」(工藤)

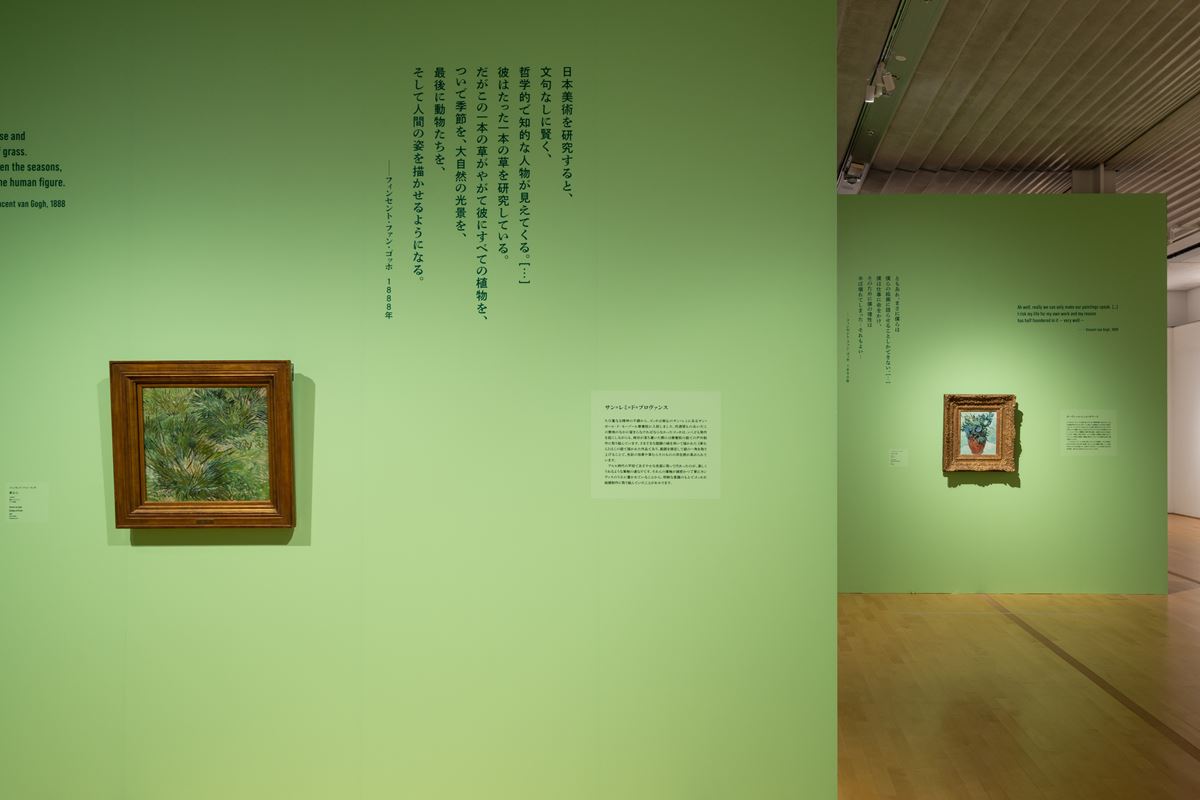

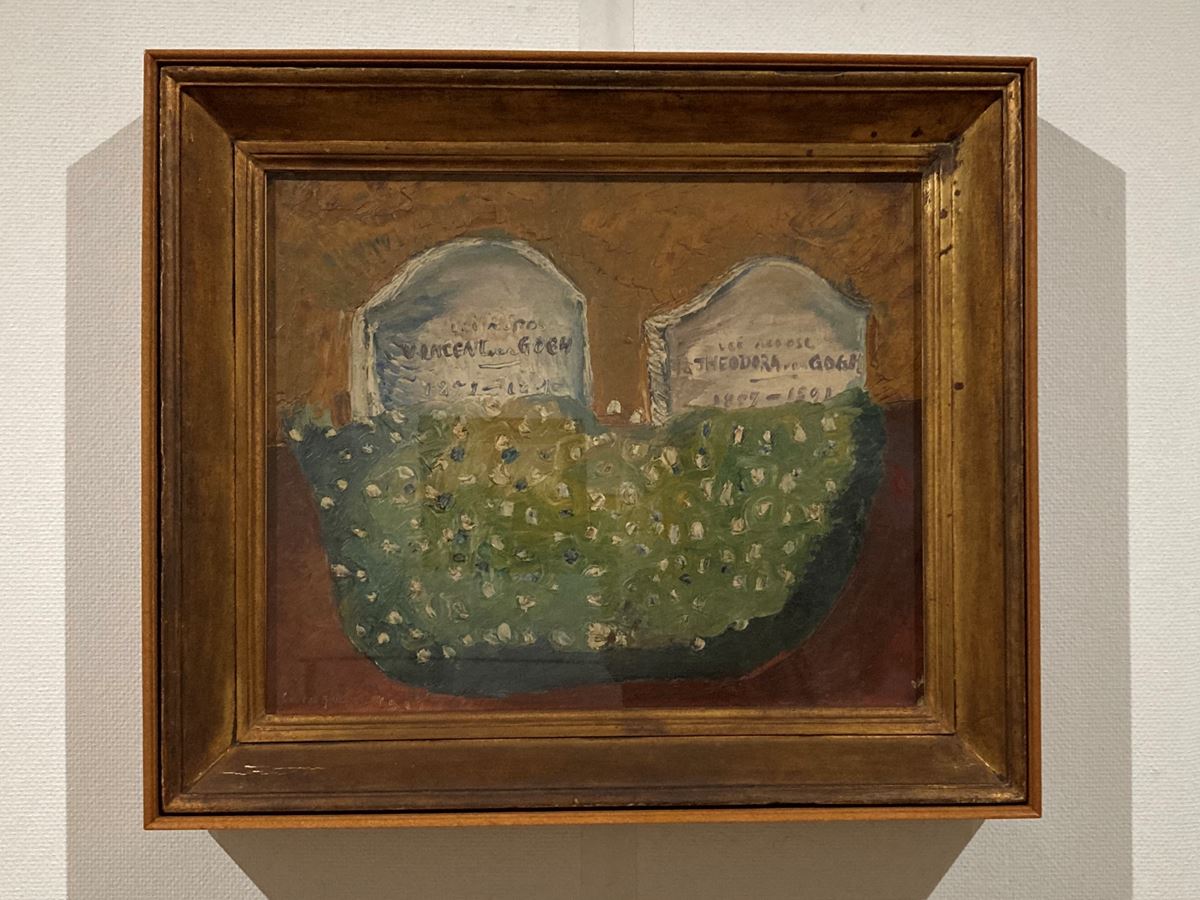

しかしアルルでは、「黄色い家」でのポール・ゴーギャンとの共同生活がうまく行かず、自らの耳の一部を切るという「耳切り事件」を起こす。サン=レミの療養院に入院したゴッホは、絵を描くことが体調の回復につながると信じて描き続けた。そして終焉の地、オーヴェール=シュル=オワーズへ。ポーラ美術館のコレクションから、アルル時代の風景画《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》、サン=レミ時代に身近な自然を描いた《草むら》、オーヴェール時代の静物画《アザミの花》の3点を中心に紹介している。

生前には画家としての成功に恵まれなかったゴッホだが、その自由な筆遣いや激しい色彩は、没後10年を過ぎた頃から世界中に伝播していく。20世紀初頭、フランスではアンドレ・ドランやモーリス・ド・ヴラマンクらフォーヴィスムの画家が、ドイツではエーリッヒ・ヘッケルらの表現主義の画家が、それぞれにゴッホの作品に感銘を受けている。

一方、日本でも明治末期から大正期の文芸・美術雑誌『白樺』などで紹介されると、岸田劉生や萬鉄五郎らが、こうした雑誌や画集の複製図版を参照して、ゴッホの作風を取り入れた作品を制作。「1920年代には、終焉の地オーヴェール=シュル=オワーズへのゴッホ巡礼という動きが出てきます。ゴッホを看取ったガシェ医師の家族を通じて、ガシェ医師の自宅に残された20点程度のゴッホの作品を実見することができました。ゴッホの作品がまとめて見られる場所がそれほど多くはなかった時代なので、200人以上の日本人がガシェの邸宅に足を運びました。前田寛治もその一人です」

また、武者小路実篤ら同人による「白樺美術館建設構想」のために芦屋のコレクター、山本顧彌太がゴッホのひまわりを購入。残念ながら1945年の神戸空襲で焼失し現存していないが、「芦屋の向日葵」として知られている。これを陶板画として復元した作品が大塚オーミ陶業株式会社から出品。この「芦屋の向日葵」と花の位置や配置が似通っている中村彝の作品と並べて展示されている。

ちなみに、画商としてもゴッホを支え続けた弟テオへの手紙が数多く残されているが、日本でも早い段階で紹介されていた。こうしたゴッホの人生にまつわる物語が作品と一緒になって、世界中に広がったのだ。

さらに現代アーティスト4名が参加。名画を題材とする森村泰昌による、ゴッホにまつわる作品6点すべてを一挙に展示する。1985年にゴッホをテーマに制作して以来、森村の画業でも初めてのことだ。森村がゴッホに扮して語る短編映像も面白い。「美術史からちょっと広げて人間の歴史ということを考えたときに、かつてのものと今とのつながりの中に歴史というものが浮かび上がってくるのかなと今回の展覧会を拝見して改めて感じました。この過去から現在、未来へと続く時間のチェーン、その輪っかの1つに自分の作品もなっているといいなと考えながら参加させていただきました」と森村。自らの中に架空の画家を設定し、“その画家に描かせる”という手法で絵画を制作する桑久保徹の作品が、さらにそのチェーンを繋いでいる。

福田美蘭は、デザイナーの父・福田繁雄を亡くした際に、家に届いた多数の花を1枚の画面に描いた作品を展示。2011年に「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」で見たゴッホの薔薇の絵に感動した思いや東日本大震災による犠牲者への哀悼の意も込められている。

フィオナ・タンによる富士山をテーマとした映像作品は、「ゴッホがユートピアとしての日本に向けたまなざしと、タンが富士山という象徴としての日本に向けたまなざしが、時代を超えて交錯する様相を紹介したかった」と工藤。公募した4000枚の富士山にまつわる写真や、歴史的なイメージからなる映像インスタレーションだ。

最後に工藤は「展覧会をご覧いただいた皆様1人1人の気持ちの中に新しく生成する何かを持ち帰っていただければ嬉しく思います」と述べた。

なお筆者は、ジュリアン・シュナーベル監督の映画『永遠の門 ゴッホの見た未来』のゴッホが自然を感受しながら描くシーンが好きで、実際のゴッホもそうだったのではないかと想像したものだった。今回の展覧会を鑑賞し、ゴッホの自然への眼差しが日本の画家にも共感されたのではないかと思った。同時開催の『ライアン・ガンダー:ユー・コンプリート・ミー』展とともにぜひ楽しんでほしい。

取材・文:白坂由里

<開催概要>

『ゴッホ・インパクト―生成する情熱』

5月31日(土)~11月30日(日)、ポーラ美術館にて開催

公式サイト:

https://www.polamuseum.or.jp/

フォトギャラリー(14件)

すべて見る