仲野太賀がゲスト登壇! PFF×早稲田大学「マスターズ・オブ・シネマ」レポート到着

映画

ニュース

PFF×早稲田大学「マスターズ・オブ・シネマ」より

続きを読むフォトギャラリー(9件)

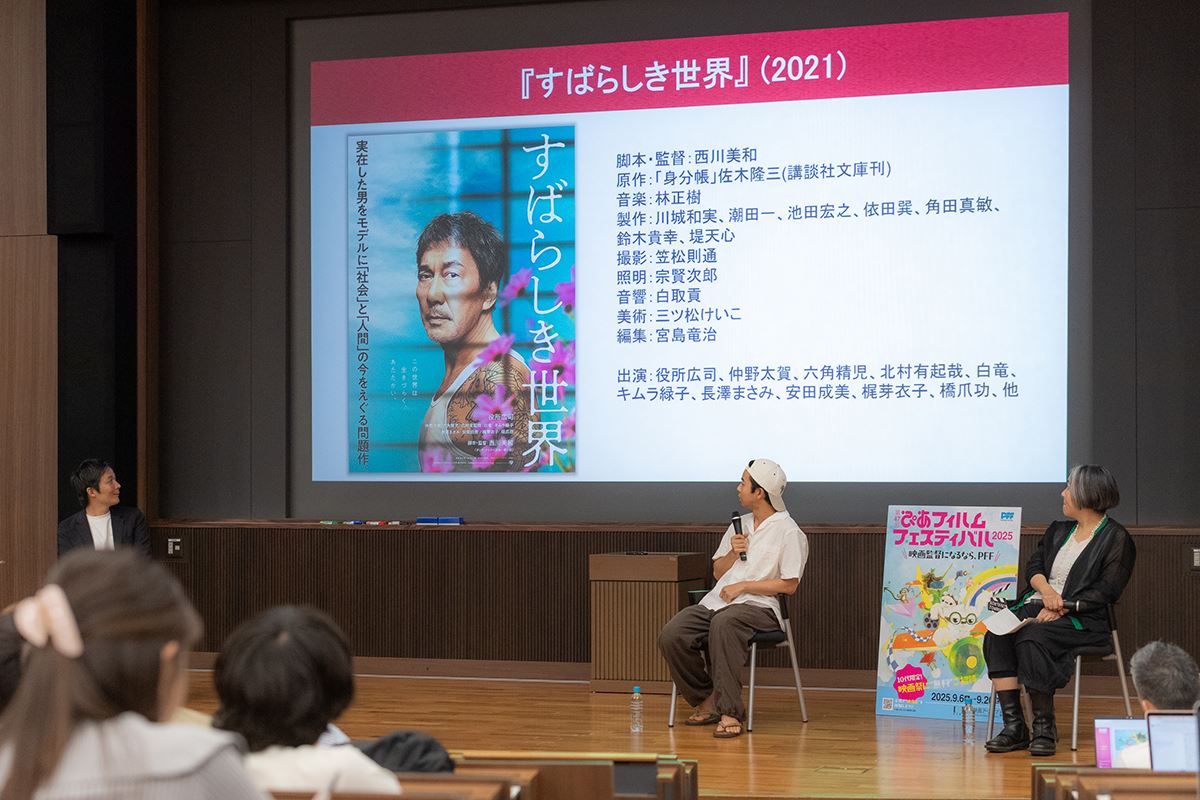

すべて見る9月6日(土)より国立映画アーカイブで開催される『第47回ぴあフィルムフェスティバル2025』を前に、今年で9回目となるPFFと早稲田大学の講義「マスターズ・オブ・シネマ」とのコラボレーション授業が、7月12日に行われた。

今回のゲストは、『PFFアワード2024』の最終審査員を務めた俳優の仲野太賀。担当教員の土田環、PFFディレクター荒木啓子と共に登壇し、この日集まった大勢の学生たちに向け、自身の経験を熱く、丁寧に語った本イベントのレポートが到着した。

冒頭、「俳優 仲野太賀を知るための十一の質問」と題して、事前に学生たちが考えた質問に対する一問一答からスタート。「旅をした場所で思い出深い場所は?」「最近読んだ本で面白かったものは?」といったプライベートに関する質問から、「時代劇を演じる上で気を付けていることは?」「役づくりをする中で大変だったことは?」といった質問まで、まずは俳優・仲野太賀の人となりをひとつずつ紐解いていくこととなった。

その流れで「インディペンデントをひと言で定義すると?」という質問が飛び出すと、「僕が思うインディペンデントというのは、伝えたい思い、訴えかけたいメッセージなど、誰かが何かのための情熱を燃やしているもの。もちろん大きな作品でもその熱のあり方、出どころがハッキリしている作品もあります。僕はそうした熱をインディペンデントに感じるし、その熱を一緒に探していきたい。それが作品を選ぶ上での判断材料になると思います」と回答。そして「やはり自分が観て育った映画にはそうした熱があった気がするんです。だからそこだけは大事にしなきゃと自分を奮い立たせている部分はあります」と付け加えた。

その後、冨永昌敬、中川龍太郎、深田晃司、瀬田なつき、是枝裕和ら、錚々たる監督陣からのメッセージが読み上げられるなど、製作陣からの厚い信頼をうかがわせるひと幕も。その上で役づくりや、作品への向き合い方などを、丁寧に解き明かしていった。発言を聞いたPFFの荒木ディレクターが「俳優さんって大変な仕事だなぁと思いました。すでに脚本で(最後まで)すべて分かっているわけなのに、その時その時の感情をつくっていかなくてはならない。それをまっとうする、その集中力はなかなか大変なことだなと。やはり感情が出てくる時も出てこない時もあるでしょうからね」と指摘すると、仲野は「もちろん仕事なので、感情が出てこないということは基本的にはあってはならないこと。役をまっとうする責任があるんです。でもその感情が出てこない、ということはどうしたってあります。だからその時は……あきらめます。もちろん究極的にやれることは最大限やった上でですが、そこで根本に立ち返って“俺だけでつくっているわけじゃない”“ひとりじゃないんだ”と自分に言い聞かせます」とキッパリ。

「これは大事なことなんです」と強調する仲野は「物づくりをしていく上で、うまくいかなかったなと思うことは何回も何十回もあるんですけど、それでもひとりではないんだなと思うんです。完成した作品を見ると、ライティングがすごくカッコ良かったりとか。めちゃくちゃいい画じゃんとか、撮影でこんなふうに切り取ってくれていたんだとか、編集でこんな助けられてたんだとか。そういったことが当然あるんですよ。それが全員でつくっているということだし、これがたまらないんですよね」と笑顔を見せる。

その後は会場の学生から直接質問を受けることに。「役を演じる上で役に入り込みますか? たとえばふとした拍子に素の仲野太賀が出てしまうことは?」といった質問には、「うーん……難しいな」としばし黙考。荒木ディレクターが「休憩時間までベラベラとしゃべっていても、いざ本番が始まるといきなりポンと役に入れる人と、そうじゃない人がいる、と黒沢清さんがおっしゃっていましたね」と話すと、「それはあると思います」と仲野。

「でもどこかでずっとアイドリングはしていて。むしろ休憩時間とか、カメラが回っていない時の方が、どこかに役としての自分がずっとあって、それを抑えているという感覚の方が強い。だからたとえば次のシーンが怒りをぶつけるような場面だったときは、怒りをずっと抑えながらしゃべっている感覚がある。そういう意味で、どちらが嘘か本当か分からなくなってくる感じもあります」と解説する仲野。「むしろお芝居をしている時の方が自由だなと思うときもある。普段、日常を暮らしていると、自分の感情にうそをついて、ふたをしてしまう瞬間がたくさんあるんですけど、お芝居の最中はそのふたが外れて、喜怒哀楽をしっかりと表現することができる。芝居をしているときの方が真実味があるというか、人間らしくいられるようにも感じられるんです。むしろ撮影期間中は“仲野太賀を演じていること”の方が多いのかもしれない」。

そこに付随して「演じる際にどこまで自分自身をヒントにして、どこまで自分を重ね合わせているのか?」という質問に、「自分が経験してきたことや、見てきたものは絶対的に自分の引き出しの中にあると思うし、使えるものは全部使った方がいいとは思うんですけど……でも僕は人を殺したこともないし、結婚したこともない。自分だけの何かをフル稼働しても、分からないことの方がはるかに大きい。だから使えるものは全部使うべきだし、同時に想像力もすごく重要ではあるんですが……」。

仲野自身は役づくりをする上でのアプローチとして、脚本を読み込み、監督をはじめとした製作陣が伝えたいメッセージは何かということをあらゆる角度から考え、準備をするのだとか。だが撮影現場ではいったんそれを忘れて、芝居相手の顔色や呼吸などに合わせるようにしているとのことで、「準備してきたものをどれだけ捨てられるか」を心がけているという。「そうした要素を大事にしているのと同時に、いざ役を演じる時は、どういうバックボーンがあって、どういうものが好きで、どういう癖があって、というような、その役のキャラクターデザインをいくつか考え、そこからどれが一番面白いのかと考える。そこにオリジナリティーを問われると思います。たぶん俳優が100人いたら、100人が1発目に想像するキャラクター像というのはあって、それをやればある程度の安心感はあるんですけど、それがやりたいかと言われたらそうでもない」。だがそのパターンを何パターンも考え尽くした上で、自分の経験則をどうやって使えるのかと考えるのが役づくりだとしたら、そこからまったく想像もつかないことやってくるのがホアキン・フェニックスであると指摘する。

「もし僕が『ジョーカー』をやることになったとしても、あの芝居は絶対に思いつかない。でも彼は絶対にこれが正解だと言わせるような説得力を持ってやりきっていると思うんです。ジョーカーという役は、これまでたくさんの天才たちがやり尽くしてきて絶賛されてきた役。そこにヒース・レジャーが最後の一手を打って“これでジョーカーは終わりだ。これ以上はないだろう”となったときに、あのホアキンのジョーカーが出てきた。あれはもう“発明”としか言いようがないものだった」と力説。「それができる俳優がすごく好きだし、憧れます。そういうところにお芝居の面白さがあるような気がしますね」。

この日は、俳優としての役へのアプローチ方法、作品への向き合い方をじっくりと聞くことができる貴重な機会ということで、学生との対話も予定時刻をオーバーするほどの盛り上がりに。そんな中、最後のメッセージを求められた仲野は「PFFは、僕が10代の頃から憧れていた映画監督や、一流の映画監督たちの登竜門。そんなPFFの荒木さんからのお誘いだったので、ぜひにということで参加させていただきました。ここに集まってくださっている方は映画やエンタメが好きな人が多いと思うので、少しでも興味を持っていただけるなら、われわれの世界に飛び込んできてください。そしていつか現場で会えたらうれしいなと思っています」とメッセージを送った。

<開催情報>

『第47回ぴあフィルムフェスティバル2025』

日程:9月6日(土)~20日(土)

会場:国立映画アーカイブ ※月曜休館

※プログラムは8月上旬に発表予定

公式サイト:

https://pff.jp/47th/

フォトギャラリー(9件)

すべて見る