通崎睦美のコンサート『バッハとエノケン』。木琴の自在な調べを往年の名手、平岡養一の愛器に乗せて。

クラシック

インタビュー

通崎睦美(木琴)(撮影:石川奈都子)

続きを読むフォトギャラリー(3件)

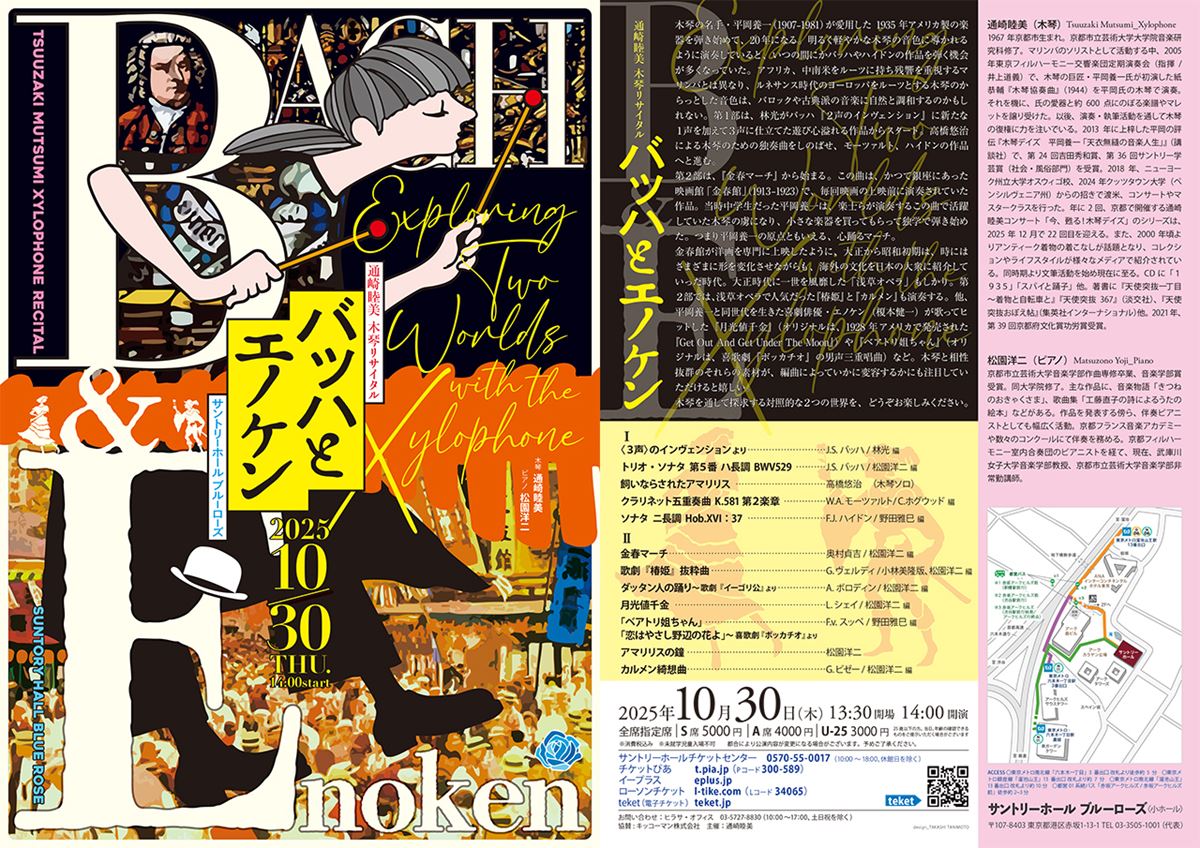

すべて見る京都在住の木琴(シロフォン)奏者、通崎睦美が10月30日(木)にサントリーホール、ブルーローズでリサイタルを行う。今年のテーマは『バッハとエノケン』。バロックから古典派音楽を題材に木琴の精緻な響きを聴かせる第1部、そして浅草オペラの時代を中心に華やかな音色を届ける第2部という、木琴の多彩な持ち味が詰まったコンサートだ。

マリンバ奏者として出発した通崎睦美が数奇とも言える縁により往年の木琴演奏の巨匠、平岡養一(1907~81)の楽器を受け継いだのは2005年のこと。以来、クラシック音楽の分野では世界ただひとりのソロ木琴奏者として、この楽器の魅力を届けて来た。コンサートを前に、通崎睦美にその聴きどころや現在の心境を聞いた。

幅広い人に木琴を知ってもらいたくて

── 『通崎睦美 木琴リサイタル』。まずはどんなコンサートなのか教えてください。

平岡養一さんの木琴を譲り受けて今年で20年になるんですね。全国いろんなところで演奏するんですが、東京都内の機会が少ない。この楽器のことを幅広い層の人に知ってもらいたくて地元京都で年に2回、自主企画の公演をしているんですが、やはり東京のお客さまにも聴いてもらえる場所が大事かな、と考えるようになりました。それで始めたのがこのリサイタルです。去年『木琴で楽しむオペラの世界』というテーマで第1回をやって、今回が第2回になります。

── お客さまの反応はいかがでしたか?

とてもいい手応えをいただきました。私といつも一緒に弾いてくれているピアノの松園洋二さんに、これもまた旧知のフルート奏者、森本英希さんを加えた3人で、トリオだったりデュオだったり、木琴のソロだったりという編成で、ロッシーニのオペラ『ウィリアム・テル』幻想曲(朝吹英一編)やシュトラウスⅡの喜歌劇『こうもり』序曲(松園洋二編)などを演奏しました。伊左治直、山根明季子、当摩泰久といった現代作曲家の木琴のための作品も自然に受け入れてもらえたようで、これなら続けていけると思いました。私のおしゃべりにも場をなごませる効果があったようで、アンケートを見たら「トークもよかった」と。素直に嬉しいですね。

── 通崎さんが書いた、第1回のプログラムノートを読ませてもらいました。木琴の魅力満載で、これだけでもう十分楽しめる内容ですね。

単に曲の解説をするよりも、こぼれ話的なエピソードを拾って「平岡養一さんてどんな人?」とか、「木琴とマリンバは、どう違う?」とか。興味が沸くでしょ? 内容の濃さに自分でも「これ、売れるやん」て自画自賛しながら採算度外視で作ってます。自主公演ならではの楽しみだけど、こんなことからも木琴のファンが増えてくれたらうれしいですね。

── 公演タイトルが『バッハとエノケン』。名前のコントラストが通崎さんらしいです。

前半は真面目、後半は遊びみたいなものを表現しました。木琴という楽器の幅広さというか、いろんなことができる楽器だなということを知ってもらいたくて。後半は浅草オペラからの曲が中心だから『バッハと浅草オペラ』でも良いんだけど、2人の名前を並べた方がインパクトがあって、イメージが伝わりやすいでしょう?ちなみにエノケンさんは平岡養一さんと、ほぼ同時代の方でもあります。

── ここで喜劇王、榎本健一さんの名前が、ぽんと出てくるところに通崎さん独特のセンスを感じます。ある意味「レトロな」感覚なんですが、こうしたセンスは、どこから来るのでしょう?

昔、すごく輝いたものとか、ある時代に勢いを持っていたものとか、私自身、そういったものに惹かれるんです。浅草オペラなんかはそうじゃないですか。大正時代に大人気を博しながら、1923年の関東大震災で終わりを迎えてしまった、1つの時代を代表する文化ですよね。実は私が弾いている木琴にも同じような事情があって、1930年代のアメリカは木琴王国と言われたくらい、この楽器が盛んな国だったんです。平岡養一さんはそこで成功して、戦中、戦後は日本とアメリカで一時代を築いたのだけど、やがて木琴はマリンバに取って替わられて、平岡さんが亡くなってからは弾く人がいなくなってしまった。それを今、私が、新しい木琴の時代を創りたいなあと思いながら弾いているわけなんです。

平岡養一の原点にも触れたプログラム

── 浅草オペラの時代、1920年頃というと平岡さんはまだ学生ですよね?

いろんな洋楽がどっと日本に入ってきた頃ですね。平岡さんはその頃中学生で、銀座にあった金春館という映画館で、木琴の演奏に出会っているんです。当時は無声映画ですから楽士の伴奏があって、上映前や休憩時間にはクラシック音楽の演奏が行われていました。ヴェルディの『椿姫』やワーグナーの『ローエングリン』なども編曲されて演奏されています。平岡さんはそんな新しい空気の中で、木琴や音楽を吸収していったんだと思います。

──平岡さんが金春館で聴いた木琴の曲というのは何だったんですか?

『金春マーチ』という曲です。この曲は金春館のオリジナルで、いつも映画の上演前に一番最初に演奏されました。中間部に木琴が大活躍する部分があって、それを聴いた平岡さんが自分もやりたいと言って、お母さんにねだって楽器をを買ってもらったのが、彼が木琴奏者を目指すきっかけだったんです。とても楽しい曲で、平岡さんはアメリカではまず、クラシックの木琴奏者として認められるわけですが、最初にこういう曲を聴いていたということが面白いですね。

── すごく幅広いレパートリーを持った方でしたね。しかもどんな曲を弾いても人懐っこい魅力があった。

1929年に平岡さんは、アメリカに渡る費用を稼ぐためにポリドールで16曲のレコード録音を行うんですが、そこでは『美しき青きドナウ』や『チゴイネルワイゼン』なんかと並んでビゼーの『カルメン』やヴェルディの『椿姫』といったオペラの作品も録音しているんですね。だから今回のテーマに絡めて言うと、浅草オペラを通していろんな西洋の文化が庶民に広がって行ったように、平岡さんは木琴奏者という立ち位置からクラシック音楽を日本に広げていったということが言えると思うんです。今回はそんな時代の雰囲気をまじえながら、平岡さんの原点にも触れたプログラムをお届けしたいと思います。

思いを込めないと音はつながらない

── この20年はもともとマリンバ奏者だった通崎さんが、木琴演奏へと大きく軸足を移していった時間だったと思います。ご自身の中ではどんな変化がありましたか?

あっという間でしたね。でもだんだん平岡さんの楽器が自分のものになってきた感じがします。1台の木琴として、自然に見られるようになってきました。

── 今、その楽器を弾く時はどんな気持ちですか?

強く感じるのは私はこの木琴が好きなんだな、ということですね。この楽器の音色が好きという、そのことに尽きると思います。私は今もマリンバを弾きますが、木琴に慣れてくるとマリンバは残響が多すぎるように感じるんです。マリンバは低音を4本バチでトレモロする時など、オルガンを思わせるような響きがします。つまり打楽器であることを忘れさせるかのように、残響にこだわって開発されていきましたけど、私は木琴の、この「カン!」ていう抜けのいい響きが好きなんです。

── 凛、としてますよね。

きっぱりしているし、はっきりしています。逃げも隠れもしません、みたいないさぎ良い音。奏者の感覚からするとマリンバと木琴というのは、ピアノとチェンバロくらい違うんです。木琴の方が響きが少ない分、繊細な技(わざ)を求められる部分が多くて、音をつなげるところなんかは、何となく弾いたのではつながらないですね。すごく思いが強くないとつながらない。

── 聴こえてますよ。活きいきとした音が。

もう、念じるような気持ちで弾いているので(笑)。これは私の言葉ではないんだけど「マリンバは感情に訴える。うれしいとか悲しいとか。でも木琴は精神にまで届く」と言った人がいて、目指すところはそこかな、と思います。平岡さんの木琴はそういう気持ちに応えてくれる楽器なんですよ。

通崎睦美リサイタル

バッハとエノケン

■チケット情報

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2560087

10月30日(木) 14:00開演

サントリーホール ブルーローズ(小ホール)

フォトギャラリー(3件)

すべて見る