中村鷹之資が語る「第十回 翔之會」での新たな挑戦 特別出演の中村勘九郎に「胸を借りて勤めさせていただきます」

ステージ

インタビュー

中村鷹之資

続きを読むフォトギャラリー(5件)

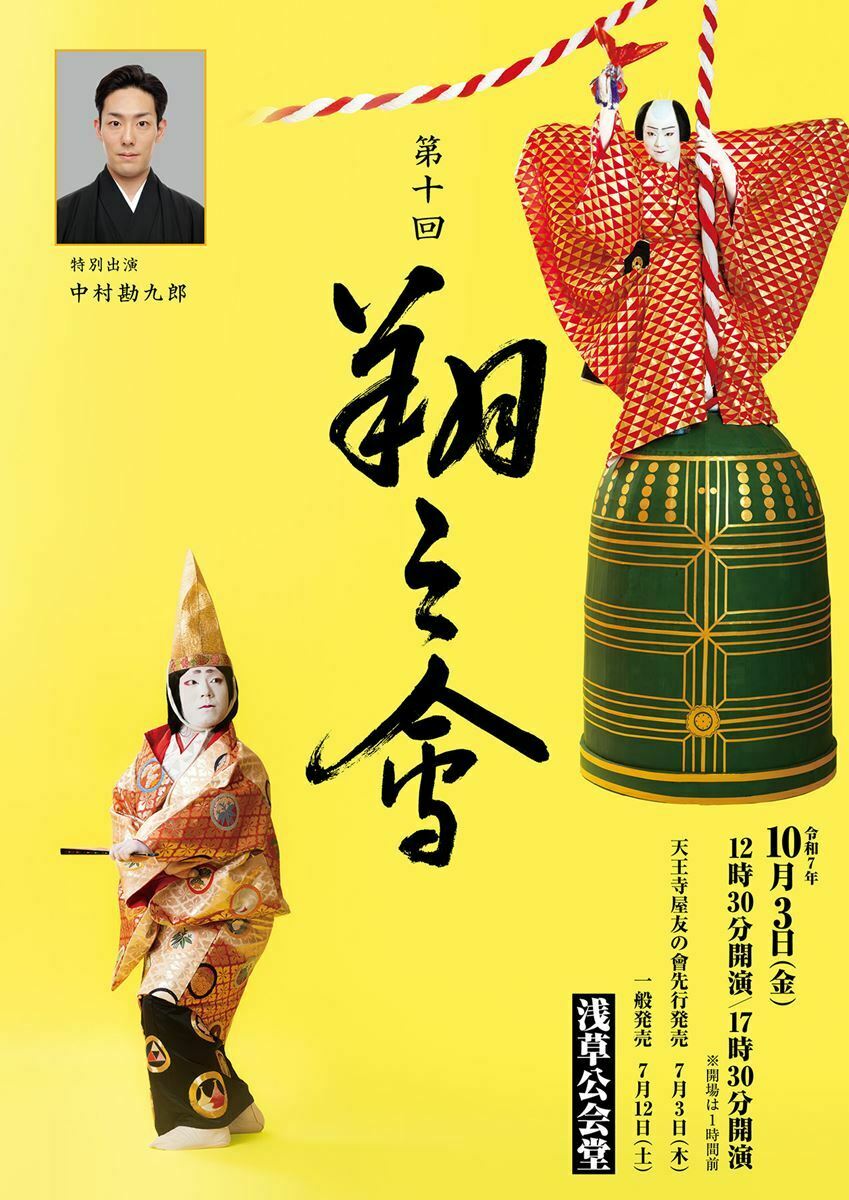

すべて見る2025年10月3日(金)、東京・浅草公会堂にて、中村鷹之資勉強会「第十回 翔之會」が開催される。2013年にはじまり、今年10回目の節目を迎える舞台だ。7月末の取材会に登場した鷹之資が、今回取り組む『奴道成寺』、『弥生の花浅草祭』について、亡き父五代目中村富十郎への思い、特別出演の中村勘九郎との共演への期待を明かした。

飛び上がるほど嬉しかった、勘九郎からの電話

冒頭、「この『翔之會』は13歳頃から始めさせていただき、はや12年。応援してくださった皆さま、ご指導くださった先生方、ご協力いただいた諸先輩方、スタッフの方々、何よりも観にきてくださった方のお力があっての第10回だと思っています」と挨拶した鷹之資。「初代富十郎が『京鹿子娘道成寺』を初演し、“道成寺もの”は天王寺屋ゆかりの演目ということもあり、今回、『奴道成寺』を選ばせていただきました。数々の女方の名優の方々が踊られてきた『京鹿子娘道成寺』に対して『奴道成寺』は、これは諸説ありますが、立役が踊れるようにという願いから生まれ、奴、つまり男性の狂言師が道成寺の曲にのってコミカルに踊ります。途中で3つの面を使ってコロコロと姿を変えるその面白さもあり、肩の力を抜いて楽しんでいただけるというのが大きな魅力だと思います」。

踊り手として感じる『奴道成寺』の面白さについては、「僕はまだ『京鹿子娘道成寺』を踊ったことがなく、“道成寺”では妹の(芳澤)壱ろはに先を越されているので語れないのですが(笑)、『奴道成寺』は能装束に近い姿の白拍子で始まり、狂言師のなりで踊り、そこからお面を使い、羯鼓、立廻りになって、最後は鐘に登って派手に決まるという構成です。お面でパパッと変わっていくのをいかに見せるかは、やる方によって皆さん結構違いますので、いろんな方の『奴道成寺』を参考にしつつ、自分なりの見せ方でお客さまに楽しんでいただければと思っています」。

一方の『弥生の花浅草祭』は常磐津、清元、長唄が入り、「武内宿禰と神功皇后」「三社祭」「田舎侍と通人」「石橋」という四つの舞踊を早変わりで踊り分ける。通称『四段返し』。今年5月に中村橋之助、中村福之助、中村歌之助の自主公演で、7月には尾上右近の自主公演で上演され、話題に。

「こんなに並ぶとは知らなくて、びっくりしました(笑)! 翔之會での演目は、一番勉強したいもの、やりたいものを考えますが、『四段返し』はずっと挑戦させていただきたいと憧れていた作品。今回、勘九郎のお兄さんがご快諾くださいまして、胸を借りて勤めさせていただきます。これは、うちの父と勘三郎のおじさまが何度も何度も踊り、ふたりで築き上げてきた作品。『三社祭』を単体で勤めたことがあるのですが、それだけでも体力的にきつい演目です。俳優のバイタリティ、体力がなければ最後までやりきれないな、と思っています」。

当初、勘九郎からは予定が合わず出演は難しいと言われていたが、忘れもしない、4月11日の自身の誕生日に突然勘九郎から電話が入り、「『出られることになったから出るよッ!!!』と。飛び上がるくらい嬉しかったですね」と興奮気味に振り返る。「父たち同士のあの踊りは、勘九郎のお兄さんもご覧になっていると思います。体当たりでいかないと」。

小さい頃から見ていたという富十郎と勘三郎の『四段返し』の映像。そのパワーあふれるエネルギッシュな踊りは、「笑っちゃうくらい」だったという。映像を見て衝撃を受ける少年時代の彼の姿が、目に浮かぶ。

「大体、年長の方は風格で見せ、若い方は体力で、若さで勝負しますよね。うちの父と勘三郎さんはだいぶ年が離れていたにもかかわらず、勘三郎さんは『富十郎のおじさんは、僕に負けじとやってくる。そんな人はいない』と。確かに映像を見ると、お互い全部全力投球。技術的なことはもちろんですが、それを超越した、バーッと輝く、発光しているようなエネルギーがあり、映像で観てもすごいと思いますし、生で観たらもっとすごかったと思います。父や勘三郎さんの生の舞台を観ることができた世代なので、そのすごさは肌で感じていましたが、自分でやることになって、ふたりはここまでやるのか、と。いつもそうです。いざ自分でやってみると、いかにその人たちがすごいのか、ということを強く感じます。実際に舞台を踏むことで得られる経験というのは、何にも代え難いことです」。

ここで学び経験したことが、鷹之資という役者の血肉に

いずれの演目もまだまだ練り上げていく段階だというが、「踊りは藤間の御宗家に見ていただいていますが、打ちひしがれる部分がだいぶあります。(二役を勤めた)『歌舞伎 刀剣乱舞』で早拵えをやりながら、ふと、今年の翔之會はずっと着替えているなと気づいてしまいまして(笑)。『奴道成寺』は4回、『四段返し』も当然3回着替えなきゃならなくて、合計7回。1日2回公演ですから14回着替える。とにかく空いている時間も身体を動かして踊って、体力をつけるようにと思っています」。

さらにもうひとつ、富十郎と勘三郎の『四段返し』にまつわる伝説的エピソードも飛び出した。

「ふたりとも汗っかきで暑がりで、ある日父が、『のりちゃん(勘三郎の本名の波野哲明(なみののりあき)からきた愛称)! 持ってきたよ!』と、工事現場で使うような大きな扇風機を持ってきたそうなんです。最後の「石橋」になるとき、浅葱幕がおりてその前で大薩摩が演奏、その間にふたりが「石橋」の拵えをするのですが、『これで涼しくなるよ!』とつけた扇風機の風が強すぎて、浅葱幕が吹っ飛んじゃったという(笑)。大体、そんな扇風機をどこから持ってきたのか──。皆に愛される、魅力あるふたりでしたし、そのふたりが築き上げてきた『四段返し』を勘九郎のお兄さんとやらせていただけて、本当に胸がいっぱいですし、いろんな思いを込めて勤めたいと思っています」。

今回が節目の10回目の開催だが、「まだまだこれからも?」という質問に、「僕がどこかで『もう節目ですから』と言っていたんですね。それが今年でやめる、みたいな感じになってしまったようなのですが(笑)、そんな気はないです!」と、今後の開催にも意欲的。振り返れば、翔之會は、観世流能楽師の片山幽雪、のちに片山九郎右衛門に師事、仕舞への取り組みを披露する場でもあった。

「幽雪先生に教えていただけるようになったのは、父が生前『いまはわからなくてもいいから、やっておいてほしい。“これか”、というときがいつか来るだろうから』と、稽古に行かせてくれたから。いま、あらためてわかることも多く、父はそれを見越していろんなことを見せ、習わせてくれたんだなと思います。この勉強会も、亡くなる前、僕が勉強できる場を作ってほしいと母に託してくれたもの。ここで学び経験したことが、いまの中村鷹之資という役者の血肉に、骨になっていると思います」。

浅草公会堂での「翔之會」は、2年前に続いて2回目。今年の「新春浅草歌舞伎」への初参加も話題をふりまいた。浅草の町の人々との繋がりも、大事にしている。

「義理人情に厚い町だなと感じますし、今年は「新春浅草歌舞伎」に出させていただき、本当に温かく応援してくださいました。(5月には)初めて三社祭に参加して神輿を担がせていただきましたが、皆さん、この日にかけて1年を過ごし、命懸けで楽しんでいらっしゃる。なるほど、こういうことかと思いました。浅草公会堂での公演の良さは、その前と後に浅草の町を楽しんでいただけるところにありますので、公演を観て、気持ちよく劇場を出ていただいて、浅草の町でご飯を食べたり、買い物をしたり、楽しんで帰っていただければなと思います」。

<公演情報>

中村鷹之資勉強会

第十回「翔之會」

【演目】

一、奴道成寺(やっこどうじょうじ)

白拍子花子実は狂言師左近:中村鷹之資

戸崎四郎 補綴

二、弥生の花浅草祭(やよいのはなあさくさまつり)

神功皇后と武内宿禰

三社祭

通人・野暮大尽

石橋

武内宿禰/悪玉/国侍/獅子の精:中村鷹之資

神功皇后/善玉/通人/獅子の精:中村勘九郎(特別出演)

2025年10月3日(金) ※2回公演

会場:浅草公会堂

天王寺屋友の會公式サイト:

https://www.tennoujiya.com/

フォトギャラリー(5件)

すべて見る