『円山応挙―革新者から巨匠へ』三井記念美術館で いま話題の若冲と応挙による合作屏風を東京初公開

アート

ニュース

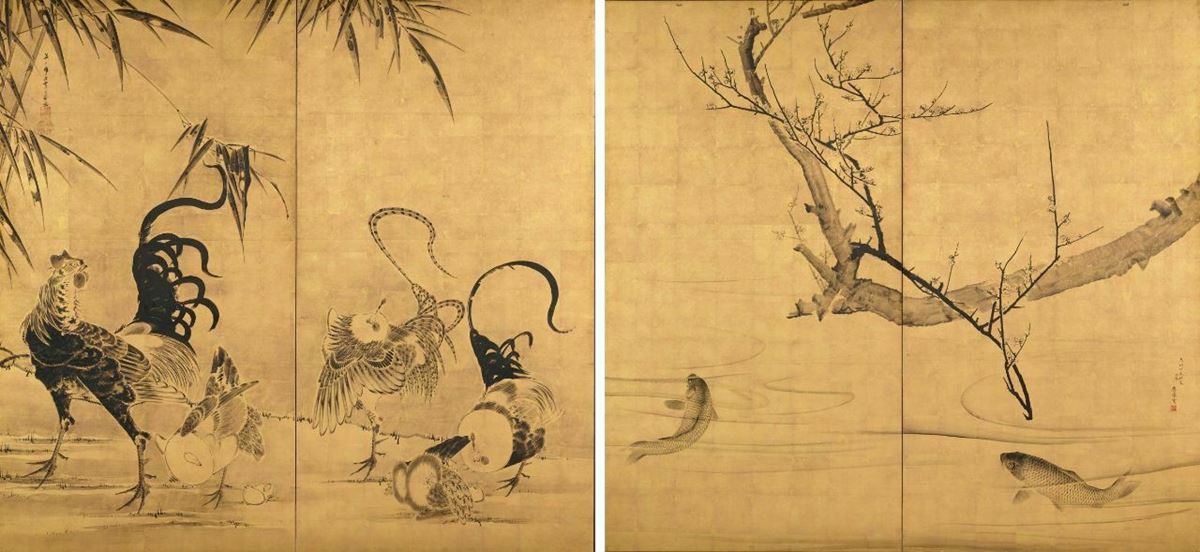

左)《竹鶏図屏風》伊藤若冲筆 寛政2年(1790)以前 個人蔵 右)《梅鯉図屏風》円山応挙筆 天明7年(1787) 個人蔵

続きを読むフォトギャラリー(12件)

すべて見る近年、同時代を生きた伊藤若冲(じゃくちゅう)や曽我蕭白(しょうはく)ら、「奇想の画家」と呼ばれる絵師たちの人気に押され気味の円山応挙。だが、実は応挙こそが、18 世紀の京都画壇の革新者だったという点に改めて光をあてる展覧会が、9月26日(金)から11月24日(月・休)まで、東京・日本橋の三井記念美術館で開催される。

江戸時代を代表する画家として確固たる地位を占め、高く評価されてきた円山応挙(1733~1795)だが、近年の奇想の画家の評価の高まりによって、いくぶん注目度が低くなっていることは否めないという。そして、21世紀の私たちから見れば、写生に基づく応挙の絵は、「ふつうの絵」のように見える面もあるかもしれない。

だが、今回の展覧会が強調するのは、18 世紀の人々にとっての応挙の絵は、それまで見たこともない「視覚を再現してくれる絵」のように見えていたということだ。当時の鑑賞者には、バーチャル・リアリティーのように、眼前に迫ってくるものとして見えたのだ。その革新的な画風は瞬く間に京都画壇を席巻し、当代随一の人気画家となった応挙は多くの弟子に慕われ、巨匠として「円山四条派」を形成することとなった。同展は、その応挙が「革新者」から「巨匠」となっていったさまを、重要作の数々を通じて展観するものだ。

三井記念美術館のコレクションの礎を築いた三井家は応挙のパトロンとして名高く、同館は国宝《雪松図屏風》をはじめ、充実した応挙コレクションで知られる。開館20周年特別展として企画された今回の展覧会では、所蔵品の名作とともに、他の所蔵先の重要作が並ぶのも見どころのひとつだ。例えば、三井家が援助した「こんぴらさん」こと、香川県・金刀比羅宮の重要文化財の襖絵が特別出品され、根津美術館が誇る重要文化財《藤花図屏風》も登場する。また近年発見されて話題を呼んだ、応挙と若冲による合作の屏風が東京で初公開されるのも楽しみなところだ。

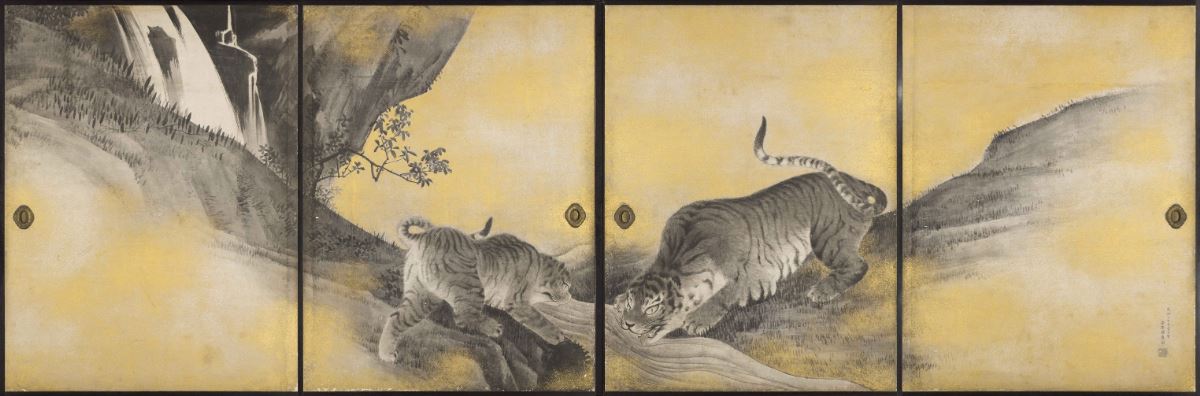

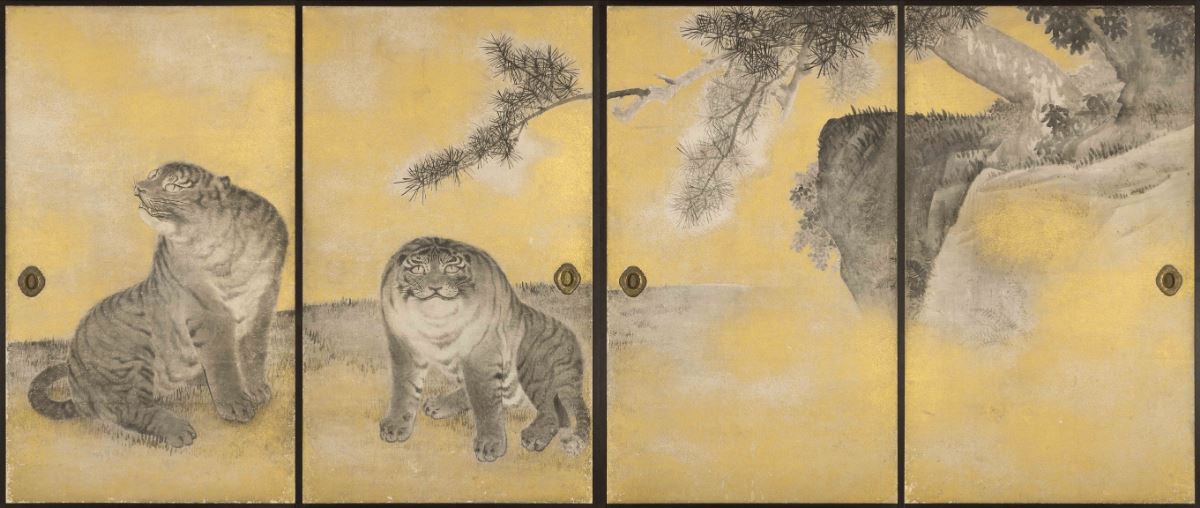

応挙は、風景、花鳥、人物、動物、風俗など、さまざまなジャンルで傑作を残した。同展では、多彩な人物表現や、生き物に対する温かなまなざしが感じられる小動物の描写も見ることができる。鋭い観察眼と優れた写実性を誇る多彩な作品群を通して、巨匠・応挙の革新者としての一面を改めて確認してみたい。

<開催情報>

『円山応挙―革新者から巨匠へ』

会期:2025年9月26日(金)~11月24日(月・休) ※会期中展示替えあり

会場:三井記念美術館

時間:10:00〜17:00(入館は16:30まで)

休館日:10月27日(月)

料金:一般1,800円、大高1,300円

公式サイト:https://www.mitsui-museum.jp

フォトギャラリー(12件)

すべて見る