【展示レポート】『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』 時代や社会を反映した50組以上の作品から現代美術の20年を捉え直す

アート

ニュース

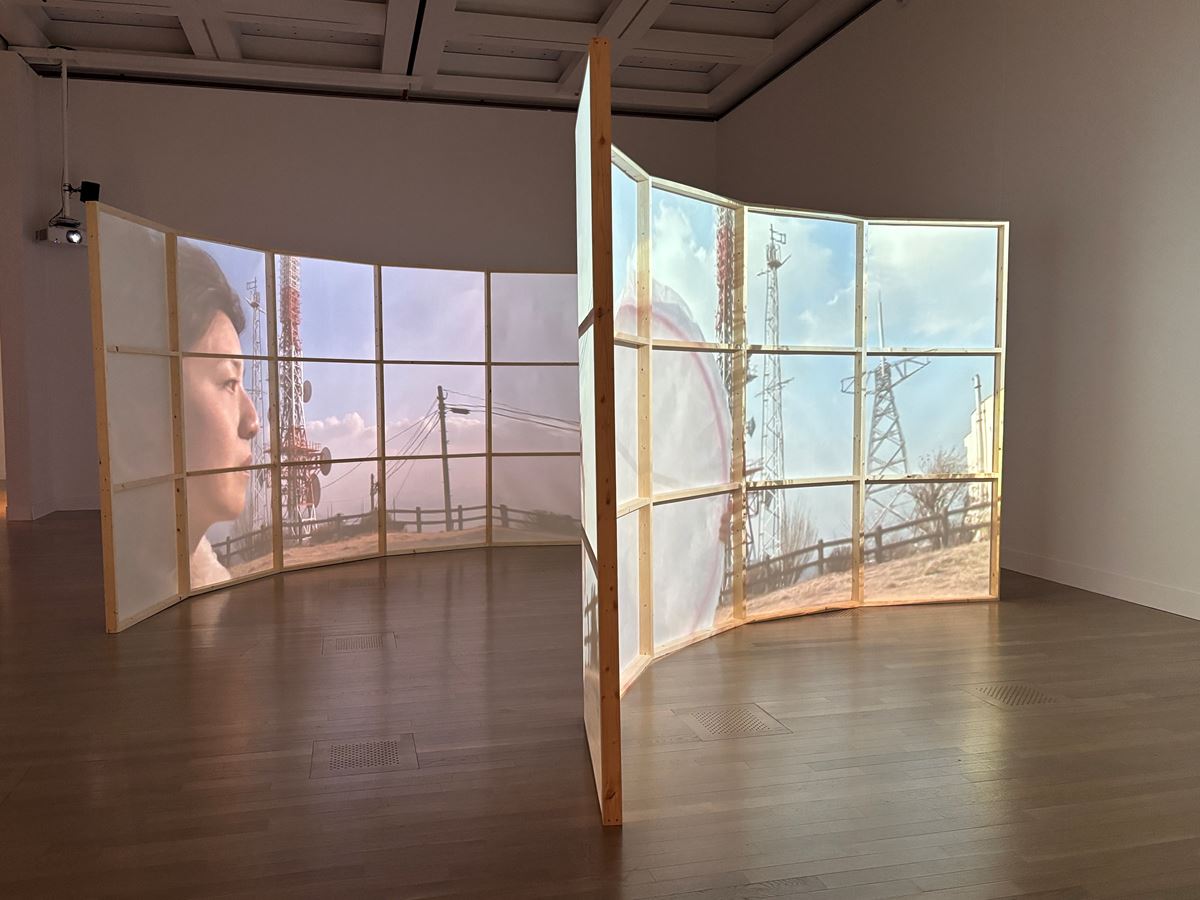

掲載画像は全て『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』国立新美術館 2025年 展示風景 中央:椿昇《エステティック・ボリューション》1990年 金沢21世紀美術館蔵

続きを読むフォトギャラリー(15件)

すべて見る21世紀をまたぐ前後10年、1989年〜2010年の20年間にフォーカスし、日本でどのような美術表現が生まれたのかを検証する『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』が、12月8日(月)まで国立新美術館で開催中だ。国立新美術館のパートナー美術館、香港の「M+(エムプラス)」との初の協働キュレーションでもある。

プレス内覧会で、国立新美術館キュレーターの神谷幸江は展覧会の趣旨を語った。

「1989年は国内外で政治・経済・社会の状況が大きく変化した転換点と言えます。日本では1月に昭和天皇が崩御し、新たな年号・平成が始まりました。世界では6月に中国・北京での天安門事件、11月には東西ドイツを分断していたベルリンの壁が壊れます。冷戦体制が終焉に向かい、今までの体制が崩れ、振り返ればこの頃からグローバリゼーションが始まっていたと思います」

この1989年から、さらなる転換点となる2011年の東日本大震災の前年までを区切りとし、「日本の現代美術」ではなく「日本で生まれた美術表現」を紹介することとした。

「戦後の復興からの1964年東京オリンピックや1970年大阪万博を経て、経済成長や政治的安定が進む中で日本は行きやすい場所になり、1980年代から海外アーティストが日本を目指してくるようになりました。そこで本展では、1つの国や国籍の美術の流れではなく、海外作家が日本に滞在し、日本の文化を取り入れながら制作した作品も併せて考えることにしたのです」

こうして、日本というプラットフォームで生まれた、村上隆、奈良美智、川俣正、会田誠、蔡國強ら国内外50名を超えるアーティストの作品が選出された。さまざまな問いかけを含み、まさにプリズムのように複数の光が屈折し交錯する。

同展は、1989年に至るまでにすでに起こりつつあった国際交流を、写真家・安齊重男が遺したANZAÏ フォトアーカイブを中心に振り返る「プロローグ」から始まる。日本人アーティストが国際展に参加し、日本の美術動向を紹介する展覧会が海外で開催されるようにもなった。

続く「イントロダクション」では、1989年を転換点として登場した、新たな批評性を持つ表現を紹介。欧米の美術を模倣するのではなく、自分たちにとってリアルな美術を求め、身近なものを素材とし、日常や社会状況、ポップカルチャーなどを取り入れた革新的な表現が発信された。レゴブロックを用いた中原浩大の彫刻。彩色した砂によるアジア諸国の国旗をチューブで繋ぎ、アリが行き来することで、国境を越える道ができる柳幸典のインスタレーション。ほか、椿昇、森村泰昌、村上隆、大竹伸朗の作品が一堂に会する。

ここからは「レンズ」というキーワードを掲げ、「レンズ1:過去という亡霊」「レンズ2:自己と他者と」「レンズ3:コミュニティの持つ未来」の3章で構成。まず「レンズ1:過去という亡霊」では、戦後生まれのアーティストたちが、戦争や核のトラウマ、植民地支配といった過去から現代に続く問題にどのように取り組んだかを見る。

サブカルチャーの影響を制作に反映していたアーティストたちは、1995年の阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件以降、フィクションが現実になったような世界で改めて創造の意味を模索する。その一人、ヤノベケンジは放射線防護服「アトムスーツ」を着て、原発事故後ゴーストタウンのようになったチョルノービリ(チェルノブイリ)で写真を撮影した。

また、山城知佳子や照屋勇賢は自身のルーツである沖縄の伝統や文化、米軍基地など今も続く戦後の課題を重層的に表現する。米田知子や下道基行は日本統治時代のアジアに残る記憶や痕跡をたどる。サイモン・スターリングは、広島でのリサーチを経て映像を制作。ヘンリー・ムーアの彫刻を軸に、原子力と広島、冷戦と公共彫刻という主題に能の演目「烏帽子折」の物語を重ねた。

「レンズ2:自己と他者と」では、石内都、西山美なコらの作品を通じ、ジェンダーやナショナリティなどにまつわる慣習や規範への抵抗、日本文化の再解釈など、自己と他者へのまなざしを交換し、様々な角度からアイデンティティを問う。京都のアーティスト・コレクティブ「ダムタイプ」は、パフォーマンス、ダンス、ビデオアートなど複合的な表現を通じ、ジェンダー、セクシュアリティ、エイズなどあらゆるマイノリティに対する偏見や不平等と対峙した。また、写真家の長島有里枝は、90年代に「女の子写真」と一括りにされてブームになったことへの葛藤を近年になって綴り、フェミニズムの視点から当時を見直すことにつながった。

イ・ブルは、かつて韓国の金浦国際空港から成田国際空港へ、さらに東京都内を移動しながら、父権的な社会に抗うパフォーマンスで着用したソフトスカルプチャーと記録写真を編集した映像を展示。ほか、ジョーン・ジョナス、マシュー・バーニーらが日本で制作した作品もある。

最終章「レンズ3:コミュニティの持つ未来」では、グローバル社会の中で、地域社会やコミュニティとの関わり、他者との共生を模索した、川俣正、曽根裕らの活動を紹介する。小沢剛は、貸し画廊のシステムに抗い、牛乳箱を画廊と見立てて街中で展示する〈なすび画廊〉を展開し、多くの作家が参加した。ほかにも、その地域で入手できる食材で銃を形作り、ポートレートを撮影後、料理して食すプロジェクト〈ベジタブル・ウェポン〉シリーズ、日韓中の三か国のアーティストで結成したアーティスト・コレクティブ「西京人」による《第3章 ようこそ西京に―西京オリンピック》など、軽妙なアイデアとフットワークで、ヒエラルキーのないコミュニティを実践した。

最後は志賀理江子の写真群で、それまでのどこか楽観的な空気が一変する。2008年から宮城県沿岸の北釜地区に移住した彼女は、集落の写真家として地元のコミュニティに根ざしながら、作家や住民、自然とのコミュニケーションを通して、見えない世界のイメージを追求していた。東日本大震災で甚大な被害に遭った後、2012年に〈螺旋海岸〉シリーズとして完成させる。「生と死」のリアリティや祈りを感じさせるこれらの写真で、プリズム展は幕を閉じる。

ちなみに筆者は1990〜97年に雑誌「ぴあ」編集部の美術班にいたので、なすび新聞がぴあ編集部にFAXで送られてきていたことなどを思い出す。今ある制度に抗い、オルタナティブな道を探るアーティストが多かった印象がある。自分はこの時代どうしていたか、他に何があったかなど連想しながら鑑賞したい。

取材・文・撮影:白坂由里

<開催概要>

『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』

2025年9月3日(水)~2025年12月8日(月)、国立新美術館にて開催

公式サイト:

https://www.nact.jp/exhibition_special/2025/JCAW/

■『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』展示風景の動画はコチラ

フォトギャラリー(15件)

すべて見る