『戦後80年 戦争と子どもたち』板橋区立美術館で 戦時下の子供たちと美術との関わりを読み解く

アート

ニュース

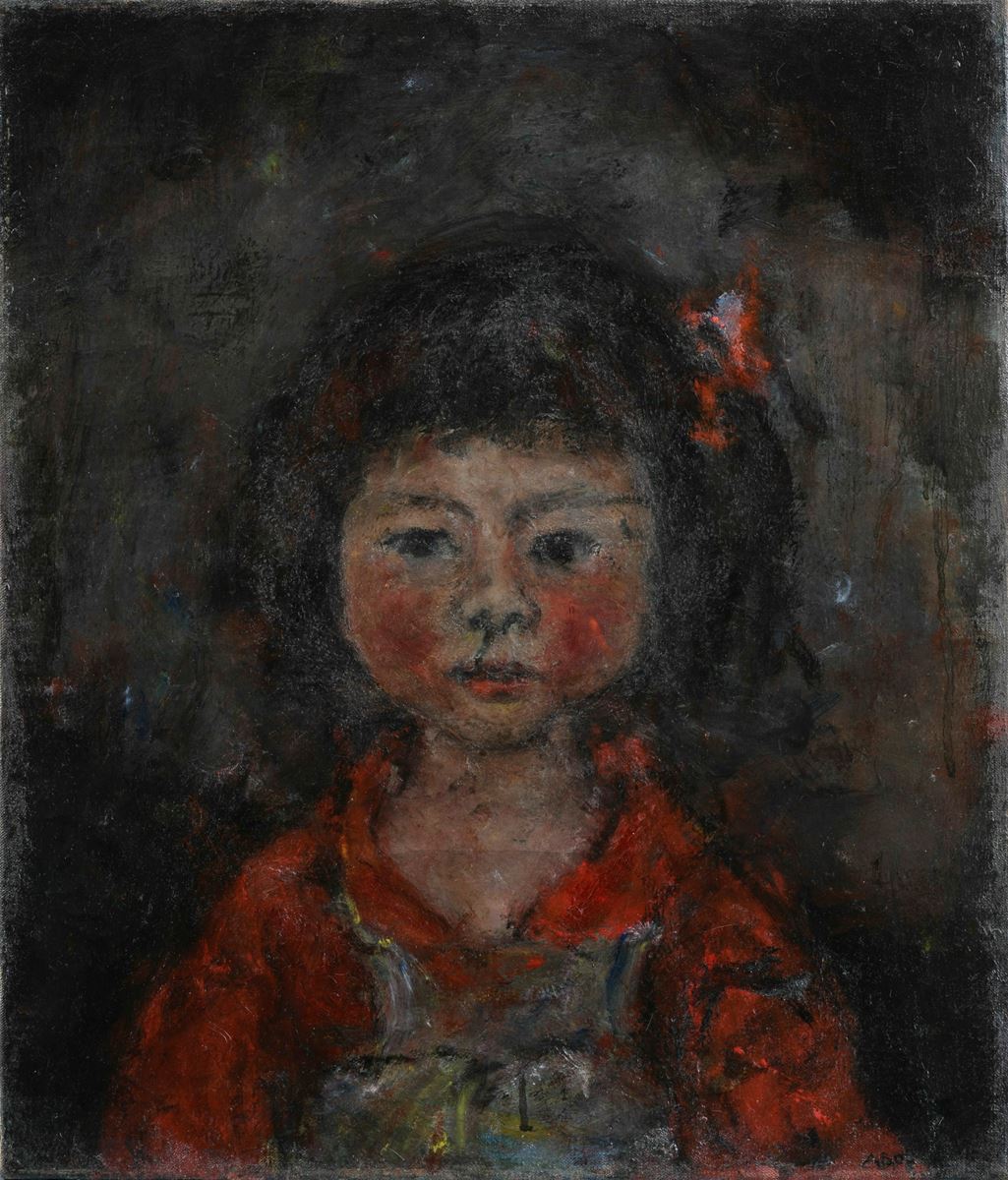

松本竣介《りんご》1944 年 個人(板橋区立美術館寄託)

続きを読むフォトギャラリー(3件)

すべて見る戦後80年を迎えた2025年、多くの美術館や博物館で様々な視点から構成した戦争関連の企画展が開かれている。11月8日(土)から2026年1月12日(月・祝)まで東京の板橋区立美術館では、戦中・戦後を生きる「子どもたち」に焦点をあてた企画展が開催される。戦争の時代、芸術家たちは子供たちをどのように表現していたのか。一方、子供たち自身はどのように美術に触れていたのか——ふたつの方向から、子供と美術の関わりに光をあてる展観となっている。

同展で展示されるのはまず、戦時中から終戦直後にかけて制作された子供を主題とする作品群だ。1940年には、大政翼賛会と大日本産業報国会が結成されるなど、国民を戦争へと総動員する体制が確立し、その影響は美術界にも及んだ。絵を描く材料も配給制となり、表現や発表に制限が加えられる厳しい状況にあったが、そんななかでも美術家たちは子供たちを希望の象徴として表した。例えば、松本竣介や麻生三郎らは「新人画会」を結成し、家族など身近なモチーフを描いて自分たちでできる限りの展覧会を開いていた。また、小杉放菴は、作品の売上を戦艦建造のために使う目的の美術展への参加を求められた際に、勇ましい日本軍の活躍を描くのではなく、孫をモデルとして金太郎が遊ぶ姿を描いた。「子供たちが笑って遊んでいられるような平和な世界」の実現を祈ってのことだという。

だが、その一方で、当時の子供は「少国民」として育まれる存在でもあった。出征する兵士を見送り、勤労奉仕に参加するなど、総力戦を支える一員としての姿も作品に表された。そして迎えた終戦後、焼け野原から再び立ち上がるときにも、子供たちの姿は心の支えとして描かれている。

同展ではまた、子供向けの絵本や教科書、紙芝居などの印刷物、さらには子供たち自身が戦時下に描いた絵も紹介される。こうした「子ども」をめぐる美術を時代背景とともに読み解くことで、激動の時代に美術家たちが子供たちに向けていた眼差しはどのようなものであったのか、そして戦争が子供たちにどのような影響を及ぼすのか、改めて振り返る機会となるだろう。

<開催概要>

『戦後80年 戦争と子どもたち』

会期:2025年11月8日(土)〜2026年1月12日(月・祝日) ※会期中展示替えあり

会場:板橋区立美術館

時間:9:30~17:00(入館は閉館30分前まで)

休館日:月曜(11月24日、1月12日は開館)、11月25日(火)、12月29日(月)~1月3日(土)

料金:一般900円、大学600円

公式サイト:

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/artmuseum/4000016/4001926/4001931.html

フォトギャラリー(3件)

すべて見る