【展示レポート】『AAC25周年記念展』 立体アートコンペ「AAC」が輩出したアーティストたちの多様な表現を楽しめる

アート

ニュース

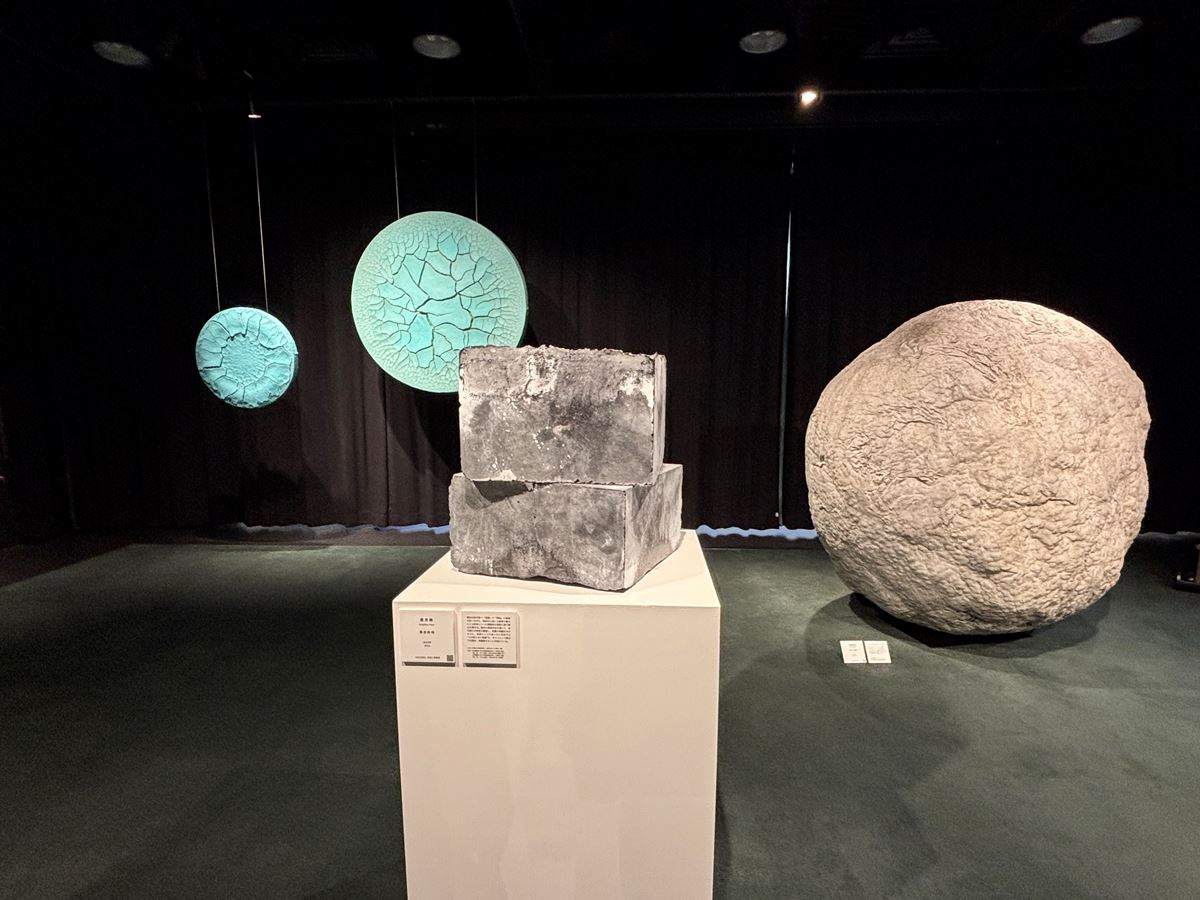

『AAC25周年記念展』展示風景

続きを読むフォトギャラリー(12件)

すべて見る若手アーティストの発掘・支援・育成を目指す「AAC」こと「ART MEETS ARCHITECTURE COMPETITION」。学生にパブリックアートの門戸を開いたこの立体アートコンペが今年25年目を迎え、その活動の軌跡を振り返る特別展『AAC25周年記念展』が、渋谷ヒカリエ 8階「COURT」「CUBE1, 2, 3」で10月26日(日)まで開催されている。

AACを主催するのは、建築とアートの出会いを創出するマンションデペロッパー「アーバネットコーポレーション」。利便性だけでなく心の潤いも必要と考え、建設するすべてのマンションのエントランスにアートを設置している。その中で学生支援を目的とする「AAC」は、全国の美術大学・専門学校の学生から、自社で開発したマンションのエントランスホールに設置する立体アート作品を募集し、最優秀賞作品を恒久設置するというコンペの形で2001年から毎年行われてきた。

展覧会では、その歴代受賞者の中から現在はプロとして活躍する大竹利絵子、小泉悟ら25名のアーティストの作品を初めて一堂に展示。マンションに設置されている実作品はもちろん展示できないが、過去の代表作や同展のための新作を紹介している。木、漆、ガラス、ブロンズ、大理石、アルミニウムといったさまざまな素材による、伝統と革新に満ちた多様な表現が楽しめる。アーティストによるギャラリーツアーで語られた言葉を交えながらその一部をレポートしたい。

漆芸家の中居瑞菜子(AAC2022優秀賞、AAC2024最優秀賞)は、AAC2022優秀賞作品《杜の黎明》を展示。守り神を象徴するフクロウをモチーフに、乾漆技法(水粘土で作った原型を石膏で型取り、その型に漆と麻布を貼り重ねる技法)で流線型のフォルムを制作し、黒漆で神秘的な強さを表現した。ほかにも乾漆粉・金粉・銀粉による蒔絵、螺鈿、うずらの卵の殻を砕いて貼るなど、さまざまな伝統技法が駆使されている。また、カラーの花をモチーフとした漆作品も展示。シンプルで洗練された美しさの中にある生命力の強さを表現した。

彫刻家の白谷琢磨(AAC2019最優秀賞)は、「西洋美術の彫刻に対し、線と面から構成される日本の折り紙にも彫刻的な造形感覚を感じる」と語る。《神馬》は、凛と佇む折り紙の馬をモチーフに檜で形作り、岩絵具で着色した作品。一方《esquisse》は、鶴の折りかけの状態を檜で形作り、油絵具で着色した作品。何ものかになろうとしている“途中”に魅力を感じ、木の彫り跡も残している。

金属造形作家の平尾祐里菜(AAC2022最優秀賞)は、月の澄み切った秋の風景を意味する禅語をタイトルにした新作《月清千古秋-待宵草 芒》を展示。「夜道を歩いているときに雑草が生い茂る中で高く一輪だけ咲く姿が、満月が昇っているかのように見えたことから、昼間はつぼみ、月が昇る夜に花開く待宵草をモチーフとしました」と平尾。花は真鍮(銅と亜鉛を混ぜた合金)、葉は銅、台座は鉄とすべて異なる金属で、葉の赤い部分は緋銅(高温に熱した銅を水の中に入れると表面が赤くなる伝統技法)であるなど、金属自体の色を発色させている。経年変化も美と捉え、10年後の姿を予想しながら逆算して作るのも平尾流だ。

中国出身の漆造形作家・隗 楠(WEI NAN、AAC2021最優秀賞)は、奈良時代に使われていた動物の皮と漆による「漆革技法」を用いつつ、現代アートともいえる作品を独自に生み出している。《風盛る》は、牛皮の柔らかく伸びる力を利用して動きのある形を作り、内側に牛皮の表情を残し、外側に漆を施した作品。1枚の皮を引っ張って動かしながら偶発的に出会った形を活かし、赤漆で艶やかな視覚的魅力を与えた。自然界のエネルギーを感じさせる。

現代美術家の小泉悟(AAC2007優秀賞・審査員特別賞)は近年、ディズニーとの公式コラボレーション「Disney Collection by Satoru Koizumi」のアジア(マカオ、台北、上海ほか)巡回個展など、海外にも活動を広げている。動物や想像上の生き物と、社会の中で生きる人間の姿を調和させ、一つの命を生み出すように制作してきた。楠の木彫《だれかの肖像》は、職場や家庭、ソーシャルメディアで役割や姿を変えて生きる現代人の肖像のよう。「それもまた生きる力である」と考える小泉。野生の力をまとう子どもの姿は希望の象徴でもある。

香港出身のアーティスト・雷 康寧(Josephine H.N. LUI/AAC2018最優秀賞)は絵画と彫刻を融合し、架空の生き物たちによる物語を創造する。ジェスモナイト(有機溶剤を含まない水性の造形樹脂)による二人の像を配した《昼夜流轉》は昼と夜を象徴する。花の季節の周期、目に見える世界と目に見えない世界に共通するリズム、衰退と再生の繰り返すサイクルを表す。

中国出身のアーティスト・袁 方洲(yuan fangzhou/AAC2021・2022優秀賞)は、人工と自然の関係性をテーマにガラスで作品を制作している。今回は、自然界にも人工的な造形にも存在するシンプルなキューブ状の立体を積み重ねた《集合体Ⅷ》を展示。「人工でできた“時間”と、自然に生じたガラスの表情を組み合わせた作品」だと袁は語る。ガラスを粉状に粉砕し、炭酸カルシウムと釉薬の顔料を入れて電気窯で焼成し、ガラスを発泡させるという高度な技術と時間の結晶でもある。

また、金属、木、土などさまざまな素材を用いる彫刻家・本郷芳哉(AAC2009優秀賞)にとって、「彫刻制作とは、素材や身体を通じて、わからない世界に向き合い、実感を得ること」だと語る。《空白-坐留》は、アルミ板を少し曲げて空間を作り、本郷がその中に入り、内側から外に向かって金槌などで形作った作品。中は暗く外側の形は見えないが、自分の周囲を形作っていくと自ずと外側から見える形が生まれていく。表面の白色は腐蝕によるアルミの錆。それは、野外に置かれて周辺の環境と関わりながら“存在”が作られている証でもある。

アーティストの後藤宙(AAC2017優秀賞)は、2023年に鉄とワイヤーで制作した《Shapes DUNNO-1-》から、空間への展開を考えて制作した《隆起と構造 NO.4》の2作品を並べた。普遍的な比率や構造を出発点とし、変容のプロセスの中で物質を超えた存在やアウラのようなものを感じた時に最終形としている。新作の《隆起と構造 NO.4》では空間に落書きするようなしくみを作り、複雑に連なる曲面による隆起する形状と、その奥に潜む力を引き出している。

なお、会期中10月21日には「AAC2025」の優秀賞受賞者3人による最終審査会があり、最優秀賞が決定後、展覧会場にも掲示される。どんな作品が受賞するか楽しみだ。

取材・文:白坂由里

■参加アーティスト(AAC受賞者 25名)※五十音順

あないまみ(ガラスアーティスト)/隗 楠(漆造形作家)/袁 方洲(アーティスト)/大竹 利絵子(彫刻家)/大成 哲(彫刻家)/勝川 夏樹(ガラス造形作家)/金保 洋(漆造形作家)/金 俊来(漆工芸家)/小泉 悟(現代美術家)/洪 詩楽(ガラスアーティスト)/後藤 宙(アーティスト)/佐野 圭亮(漆芸家)/白谷 琢磨(彫刻家)/土井 木蓮(彫刻家)/中居 瑞菜子(漆芸家)/平尾 祐里菜(金属造形作家)/古川 千夏(七宝作家)/帆足 枝里子(彫刻家)/堀田 光彦(彫刻家・鋳金家)/堀 園実(彫刻家)/本郷 芳哉(彫刻家)/松枝 悠希(アーティスト)/宮原 嵩広(彫刻家)/村上 仁美(陶彫刻家)/雷 康寧(アーティスト)

<開催概要>

『アーティストを輩出! 作家活動を支援!― 学生対象の立体アートコンペ 「AAC25周年記念展」』

会期:2025年10月17日(金) - 2025年10月26日(日)

会場:渋谷ヒカリエ8階、8/COURT・CUBE1, 2, 3

時間:11:00 ~ 20:00

料金:無料

公式サイト:https://aac.urbanet.jp/25th/

フォトギャラリー(12件)

すべて見る