古典に舞踏に三谷かぶき……彩りと個性豊かな演目が揃った「吉例顔見世大歌舞伎」華やかに開幕

ステージ

ニュース

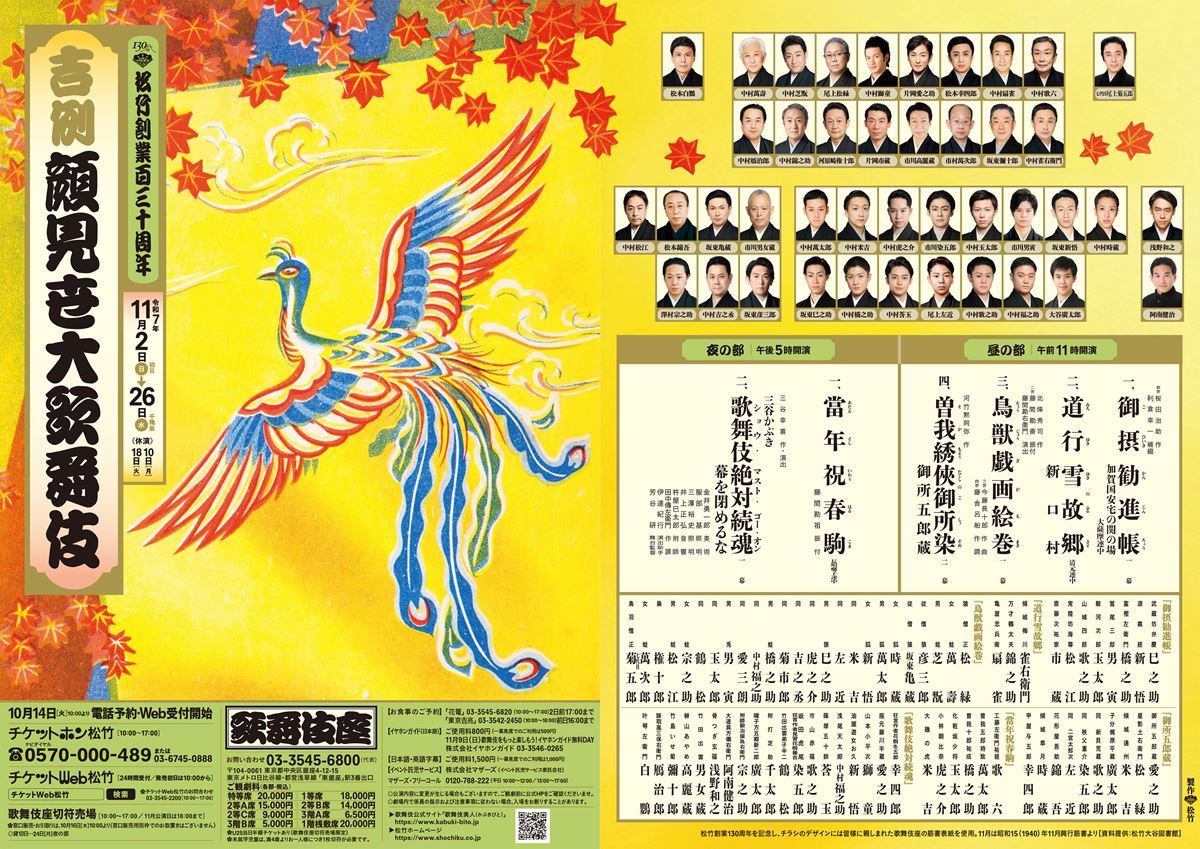

吉例顔見世大歌舞伎 本チラシ表面

続きを読むフォトギャラリー(6件)

すべて見る2025年11月2日(日)、歌舞伎座11月公演、松竹創業百三十周年「吉例顔見世大歌舞伎(きちれいかおみせおおかぶき)」が初日の幕を開けた。その初日の模様を、公式レポートからお届けする。

昼の部は、『御摂勧進帳(ごひいきかんじんちょう)』から。

歌舞伎十八番のひとつ『勧進帳』よりも成立の早い本作は、『勧進帳』とは趣が異なり、古風で大らか。通称「芋洗い勧進帳」と呼ばれているが、その由来は、武蔵坊弁慶(坂東巳之助)が番卒の首を引きちぎって巨大な桶に放り込み、芋を洗うように金剛棒でかき回すという豪快な演出から。観客も驚きの展開で、拍手喝采となった。兄・源頼朝から追われ、加賀国安宅の関で関守の富樫左衛門(中村橋之助)と斎藤次祐家(片岡市蔵)の詮議を受ける源義経(坂東新悟)のもとへ遅れてやってきた弁慶。弁慶を初役で勤める巳之助が花道から登場すると、「大和屋!」の大向うと大きな拍手で歌舞伎座の熱が上がる。いったんは通行を許されたものの、ひとり捕らえられた弁慶はまさかの大泣きを見せ、巳之助のコミカルな演技が客席の笑いを誘う。義経一行が逃げる時間を十分に稼いだ弁慶は、本領発揮の大立廻り。番卒たちの首をちぎっては投げ、舞台上にポンポンと首が飛び交い、前述の“芋洗い”で幕が引かれた。

続いては舞踊『道行雪故郷(みちゆきゆきのふるさと) 新口村(にのくちむら)』。

舞台一面雪景色の中、揃いの出で立ちで死出の旅路に向かう男女の抒情的な姿を描いている。哀感あふれる様子で登場したのは、大坂の飛脚問屋亀屋の養子忠兵衛(中村扇雀)と、傾城梅川(中村雀右衛門)。梅川の身請け金を払おうとして大罪を犯した忠兵衛は、死ぬ前に一目父に会いたいと故郷・新口村にたどり着く。

ふたりの死を思いとどまらせようとする鶴太夫(中村錦之助)の陽気な踊り、そして忠兵衛と梅川の死を覚悟した踊りに、観客も見入っていた。

そしてこの度、歌舞伎として初上演となる舞踊劇『鳥獣戯画絵巻(ちょうじゅうぎがえまき)』では、俳優それぞれが動物たちの動きを取り入れた踊りを見せ、圧巻の群舞で表される蛙たちと猿たちの戦いを、観客が息を呑んで見守る。

この演目は、擬人化された動物たちの姿が生き生きと活写され、現代でも人気の高い国宝「鳥獣人物戯画」をモチーフとした舞踊劇で、昭和45(1970)年の舞踊公演で四世藤間勘右衞門(二世松緑)により初演された。鳥羽僧正(七代目尾上菊五郎)が描くのは、鳥獣たちの絵物語。花道のスッポンから登場したのは、男蛙(中村芝翫)、女蛙(中村萬壽)で、仲睦まじい様子を見せる。蛙の動きを採り入れながらの踊りに、観客も釘付け。「鳥獣人物戯画」にも描かれる有名な蛙と猿の相撲の場面も、男狐(中村萬太郎)を行司に男蛙(芝翫)と男猿(坂東巳之助)が踊りで見せる。

どこからともなく飛んできた矢が蛙の男女を貫いたところへ、猿たちを引き連れて現れたのは弓を手にし、威勢を張る猿僧正(尾上松緑)。酒宴では女狐(中村時蔵、坂東新悟、中村米吉、尾上左近)をはべらせる。本作には平安末期の世相が反映されており、猿は堕落した僧侶たちの象徴。花道を力強く行進する蛙たちは新興武士、日和見主義の兎は公卿、猿たちに侍る女狐たちや、蛙に真実を伝える梟は庶民の象徴。

鳥獣たちが歓喜の舞をエネルギッシュに舞い踊る群舞は圧巻だ。幻想的な音楽と照明、舞台装置も相俟り、祖父・二世松緑が生んだ舞踊劇を当代松緑が歌舞伎として初めて上演した舞踊劇に大きな拍手が送られた。

昼の部の最後を飾るのは、名作者・河竹黙阿弥による傑作『曽我綉俠御所染(そがもようたてしのごしょぞめ) 御所五郎蔵(ごしょのごろぞう)』。

“男伊達”の代名詞とも言われる御所五郎蔵(片岡愛之助)、対立する星影土右衛門(尾上松緑)が決める名台詞の数々と、芝居絵から飛び出してきたような美しい場面の連続に観客も見惚れている様子。「五條坂仲之町」の場面では、一触即発となるふたりのやりとりに緊張感あふれる中、甲屋与五郎(松本幸四郎)がその場を収め、愛之助、松緑、幸四郎の三人の競演に場内が盛り上がる。

「甲州奥座敷」の場面では、五郎蔵を思うあまり土右衛門になびいたふりをした傾城皐月(中村時蔵)が別れを言い渡す“愛想尽かし”で複雑な心境を丁寧に表し、五郎蔵の主君の寵愛を受ける傾城逢州(中村米吉)は華やかな存在感を見せながらも、悲劇的な運命へ……。最後には刃を交えんとする五郎蔵と土右衛門が並び立ち、ひときわ大きな拍手が沸き起こっていた。

萬太郎&橋之助の曽我兄弟が華やかに幕開け。続く“三谷かぶき”新作で歌舞伎座は笑いの渦に!

夜の部の幕開きは『當年祝春駒(あたるとしいわうはるこま)』。

「春駒」とは馬の形をかたどった作り物を手に様々に囃し立てるめでたい門付芸。曽我兄弟が春駒売りとなって現れるという趣向に富んだ、顔見世にふさわしく縁起の良いひと幕に、会場も明るい雰囲気だ。物語の舞台は工藤祐経(中村歌六)の館。春駒売りに姿を変えた曽我五郎(中村萬太郎)と曽我十郎(中村橋之助)の兄弟が、父の仇である祐経と対面する。ふたりは春駒の芸を踊りに託して見せるが、かたき討ちにはやる五郎が勇み立ってしまう場面も。兄弟は賑やかな馬の踊りを見せ、ふたりに討たれる覚悟のある祐経は後日の再会を約束するのだった。

続くは、三谷かぶきの新作『歌舞伎絶対続魂(ショウ・マスト・ゴー・オン) 幕を閉めるな』。

題材となるのは、平成3(1991)年に自身の主宰する劇団「東京サンシャインボーイズ」に書き下ろし上演された伝説のコメディ『ショウ・マスト・ゴー・オン 幕を降ろすな』。とある劇場の裏側を描いた「バックステージもの」の傑作として名高い、舞台愛に満ちた群像劇で、再演の度に話題を呼んだ人気作だ。今回6年ぶりの“三谷かぶき”新作として上演する。伊勢の芝居小屋・蓬莱座では、狂言作者の花桐冬五郎(松本幸四郎)、座元の藤川半蔵(片岡愛之助)が、人形浄瑠璃で人気となった『義経千本桜』を、看板俳優の山本小平次(中村獅童)が演じる歌舞伎として上演しようとしていたが、その上演をめぐって大騒動が巻き起こり……。作・演出の三谷幸喜が「歌舞伎座を笑いで揺らしたい」と意気込んでいたように、場内は大爆笑の連続。俳優も裏方も「幕を開けたら、最後までやり抜く」という信念のもとで奮闘する姿が、まるで歌舞伎座全体が伊勢の「蓬莱座」になったかのような一体感を生み出した。初日、満員御礼の中、カーテンコールも行われ、大盛り上がりの打ち出しとなった。

「吉例顔見世大歌舞伎」の上演は11月26日(水)まで、東京・歌舞伎座にて。

<公演情報>

松竹創業百三十周年

「吉例顔見世大歌舞伎」

【昼の部】11:00〜

一、御摂勧進帳 加賀国安宅の関の場

二、道行雪故郷 新口村

三、鳥獣戯画絵巻

四、曽我綉俠御所染 御所五郎蔵

【夜の部】17:00〜

一、當年祝春駒

二、三谷かぶき 歌舞伎絶対続魂 幕を閉めるな

※中村福之助休演のため、『鳥獣戯画絵巻』『歌舞伎絶対続魂 幕を閉めるな』は配役を変更のうえ上演

2025年11月2日(日)~26日(水)

会場:東京・歌舞伎座

【休演】10日(月)、18日(火)

【貸切】夜の部:24日(月)

※下記日程は学校団体来観

昼の部:4日(火)、7日(金)、13日(木)、14日(金)、19日(水)、20日(木)

夜の部:12日(水)

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563119

公式サイト:

https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/939

※舞台写真掲載期間は終了しました。

フォトギャラリー(6件)

すべて見る