音楽と呼吸する ピアニスト松田華音が“ロシアの四季”を奏でる

クラシック

インタビュー

松田華音 (C)Ayako Yamamoto

続きを読むフォトギャラリー(3件)

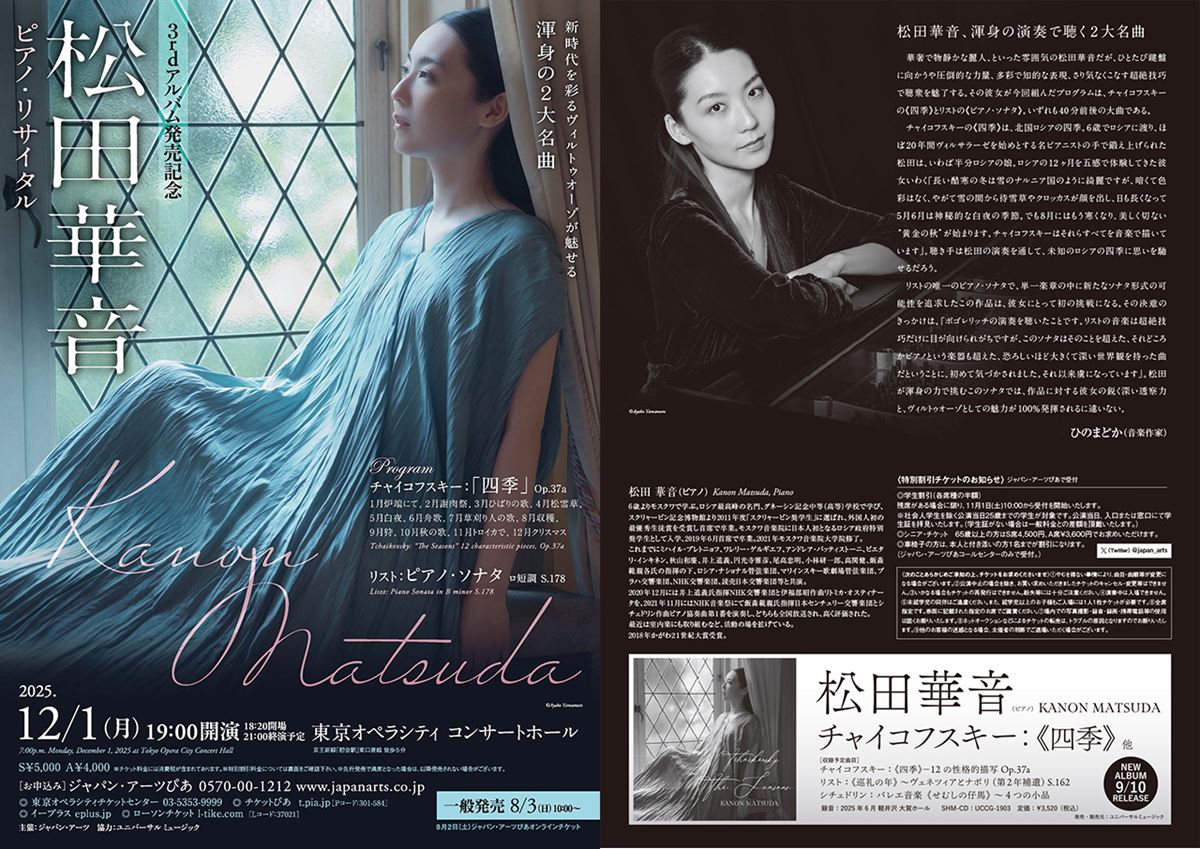

すべて見る9月に8年ぶり3枚目の新作アルバム『チャイコフスキー:《四季》他』(ユニバーサル ミュージック)をリリースしたピアニストの松田華音が、発売記念のリサイタルを開く。

まだ幼稚園児だった6歳の時にモスクワにピアノ留学。19年間にわたり、グネーシン音楽学校からモスクワ音楽院というロシア最高水準の音楽教育環境で学んできた。2021年6月にモスクワ音楽院大学院を修了し、現在は日本を拠点に活動している。

「コロナ禍もあって帰国したのですが、そのあと戦争も始まってしまって……。でもまた機会があればやはりロシアには行きたいですね。もう学校は卒業したので、遊びに行く程度で(笑)。空気感が懐かしいですし、食べ物も恋しいです」

12月のリサイタルでは、アルバムのタイトル曲でもあるチャイコフスキーの《四季》と、リストのピアノ・ソナタ ロ短調という大曲2曲を弾く。

「チャイコフスキーの《四季》は、演奏会では昨年あたりから弾いてきた曲です。CDのお話をいただいて、やはりロシア音楽を聴いていただきたいと、まず選んだのが《四季》でした」

《四季》は、その名のとおり、1月から12月まで季節の移り変わりを描いた12の小品集。モスクワ育ちの彼女ならではの季節の感じ方も演奏ににじみ出る。

「そうですね。空気感だったり温度だったり。体で感じる感覚をすぐにイメージできました。冬の間、暖かい春がどれだけ待ち遠しいかという気持ちもわかりますし、夏の曲には、短い夏が終わってしまう寂しさも入っています。

切ない気持ちになるところがたくさんあるのですけど、ロシアの方たちは“タスカー”(憂鬱、憂愁)というのをすごく大切にするんです。ノスタルジックな何かを思い出して、すごく寂しい気持ちになる。そんなことを考えずに明るく暮らせばいいのに、なぜかそれを考えて、心を痛め、寂しい気持ちで暮らす。それを好む気質があるみたいなんですね。この曲でも、あちこちに“タスカー”が感じられます。

たとえば4月の〈松雪草〉は、ロシア語だと“雪の下”という名前のお花なんです。まだ雪が残る中で芽吹いて花を咲かせる。“新しい命”といううれしい感情が生まれる一方で、とてもフラジャイルで、すぐに折れてしまいそうな心配もある。たぶんこの〈4月〉は、お花のことだけではなく、誰かへの思い、芽生えた気持ち、そういうのも表しているのだと思います。だから、不安とともに喜びがある。それが音楽から感じられます」

各曲にはエピグラフとしてさまざまなロシア詩人の詩が添えられているが、それはチャイコフスキー自身ではなく、発表時に編集者が選んだものだ。

「でも私が感じているイメージとも近いですし、とても音楽に合っていると思います。違和感はありません。ミハイル・プレトニョフさんにもこの曲を聴いていただいたのですが、彼も、詩を意識することが大切だとおっしゃっていました」

リサイタル後半は、彼女にとって初挑戦となるリストのピアノ・ソナタを演奏する。

「とても深い作品です。リストに〈ダンテを読んで〉という作品がありますが、このソナタにもダンテの『神曲』の世界観があると思います。地獄と天国。それはミハイル・ヴォスクレセンスキー先生がよくおっしゃっていたのですけど、私たちのいるこの世界だけではなく、見えない世界や、想像することしかできない世界。たとえば宇宙。それがこの曲に詰まっているんです。とてつもなく真っ暗なものと天国のような明るい光、あるいは善と悪のようなコントラスト。それがしっかり対照として聞こえるように、テンションを保ちながら立体的に作っていく。いろいろな難しさがありますが、本当に美しい曲なので、それが表現できたらと思っています」

音楽との向き合い方を語るうち、彼女は「自然に」という言葉を何度も口にした。

「子供の頃から12年間教えてくださったエレーナ・イワノーワ先生はいつも“自然に”とおっしゃっていました。エリソ・ヴィルサラーゼ先生も、“音楽が素晴らしいのだから、何も特別なことをしなくていい”と。これも“自然に”ということですね。

最近、マイラ・ヘスさん(1890~1965)の演奏からすごくインスピレーションを受けています。ちょっと単純な言い方かもしれませんが、とてもわかりやすいんです。すごく自然に、1の次に2、2の次に3……という流れがある。不自然なものがひとつもない音楽だから、説得力があって納得できる。温かくて、いつも寄り添ってくれる気がします。私もあのように、自然で温かい音楽を大切にしたいと思っています」

そのために、本番のステージの上では、「いかに自分から離れるか」を心がけているという。

「練習ではさんざん追求しているので、表現したいことは必ずあるんです。だから逆に、本番では、自分から少し離れて、音楽に乗って呼吸をする。“表現しよう”と頑張る自分ではなくて、音楽と呼吸をしている自分。表現したいという気持ちは大切ですが、そこで頑張りすぎることで逃してしまっている音楽の良さがあるような気がするんです。もっと自然に、音楽に溶け込む感じ。最近やっと、無理をしない自然な音楽の流れをつかめてきたような気がします。“自分から離れる”という新しい取り組み方が合っているのだと思います」

私たち聴く側にも、ぜひ自然に音楽に耳を傾けてほしいと彼女は言う。

「勉強や知識はちょっと横に置いて、呼吸するように音楽を聴いていただけたら幸せです。私もそういうふうに聴いていただけるように心がけます。音楽を聴いて、幸せな気持ちになってお帰りいただけたらうれしいです」

取材・文:宮本明

松田華音 ピアノ・リサイタル

■チケット情報

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563647

12月1日(月) 19:00

東京オペラシティ コンサートホール

フォトギャラリー(3件)

すべて見る