森山開次がレジェンド・麿赤兒とともに語る、K-BALLET Opto『踊る。遠野物語』──「三世代が共有するこの時間は、ものすごく尊い」

ステージ

インタビュー

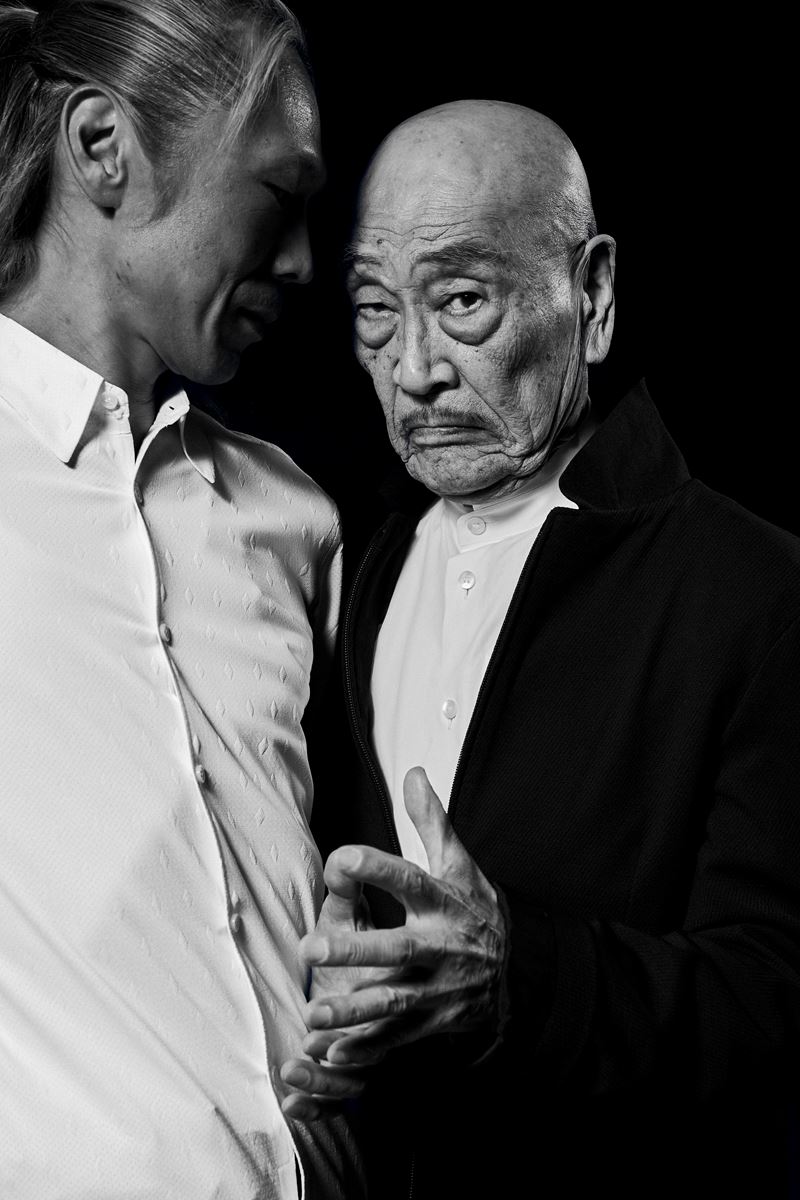

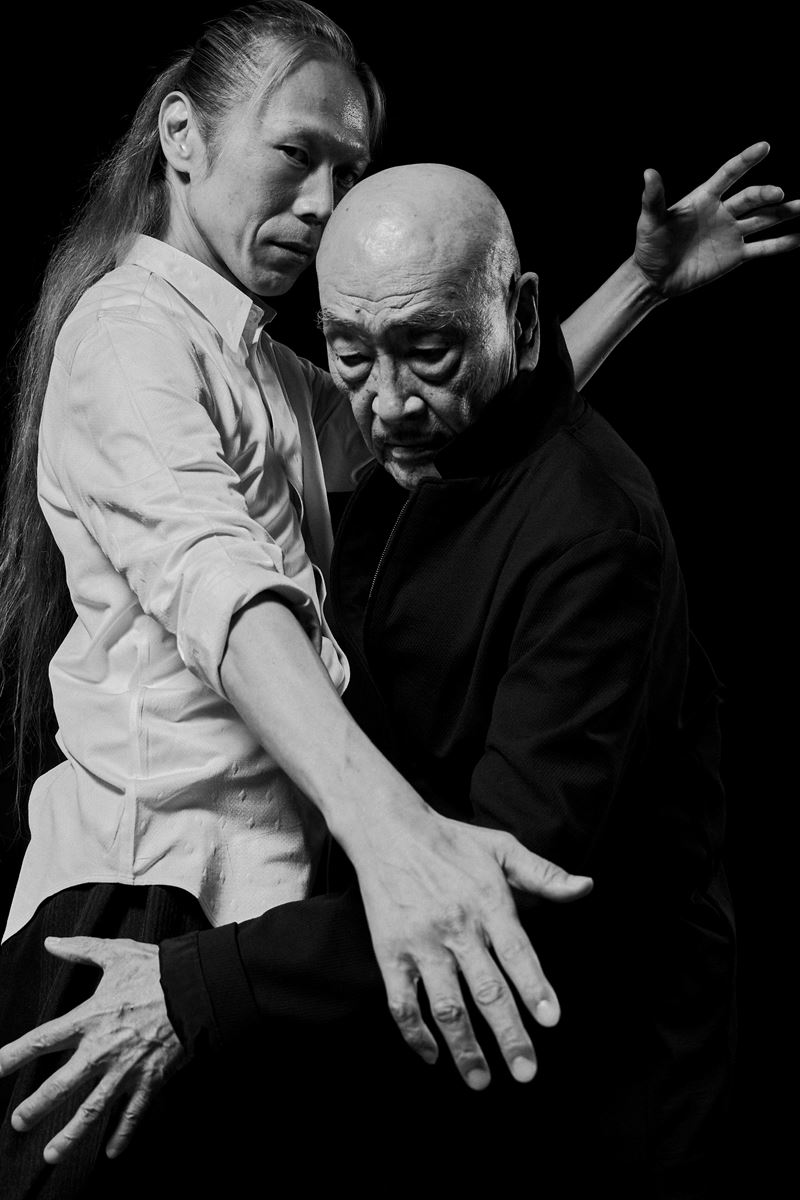

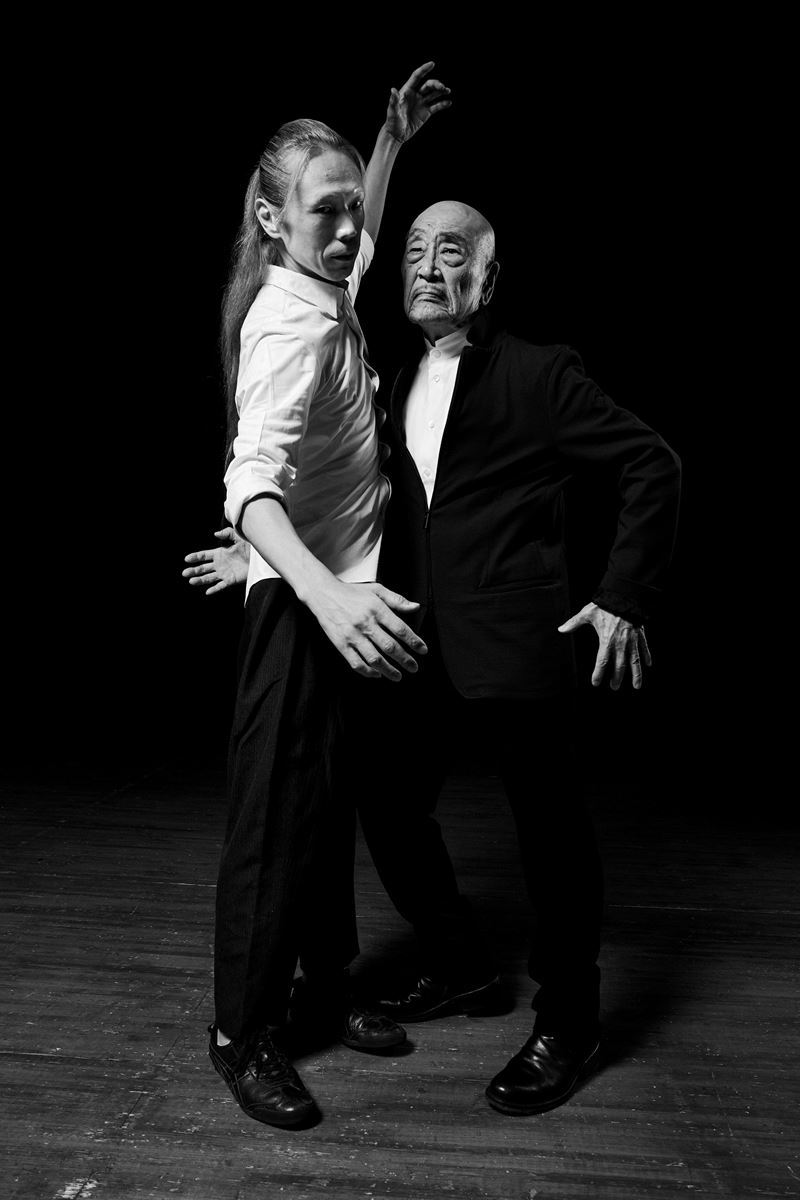

左から)森山開次、麿赤兒 (撮影:You Ishii)

続きを読むフォトギャラリー(8件)

すべて見るBunkamuraとK-BALLET TOKYOが、現代の気鋭の振付家とのクリエーションにのぞむプロジェクト「K-BALLET Opto」。その第4弾公演として注目されるのが、森山開次の演出・振付・構成による『踊る。遠野物語』だ。特攻隊員とその許嫁の切ないラブストーリーを軸に、岩手県遠野市に語り継がれる伝承を集めた柳田國男の『遠野物語』を舞踊化する森山と、圧倒的な存在感をもって、森山とともに新たな『遠野物語』に向き合う舞踏界のレジェンド・麿赤兒が、本作への取り組み、互いの存在について、語り合った。

“妖怪ダンサー”森山開次、遠野で感じた“見えない力”を踊る

始まりは、「いつか『遠野物語』を手がけてみたい」と思いを温めていたBunkamuraのプロデューサー・高野泰樹の心が動いた瞬間だった。森山が演出・振付を手がけ、自身も舞った創作舞『雨ニモマケズ』(2023年・セルリアンタワー能楽堂)に深く感銘を受け、『遠野物語」への意欲がフツフツと湧いてきたという。森山へのオファーを経て、石橋奨也、大久保沙耶をはじめとするK-BALLET TOKYOのダンサー、歌舞伎俳優の尾上眞秀、また麿率いる大駱駝艦のメンバーたちと、さまざまなフィールドで活躍する表現者たちを巻き込んでの、大掛かりなクリエーションが、少しずつ、動き始めた。

──高野さんから『遠野物語』をとお話があったときはどのようなお気持ちでしたか。悩んだり迷われたりされましたか。

森山 いつも必ず、ひとつの舞台をやると、ひとつの課題が生まれてくる。お題が降ってくる感じです。日本人でありながら日本のことをあまり知らない自分が、日本人としての自分のアイデンティティみたいなものを、舞踊を通して学び、進ませていただいている。なので、「次は遠野だ!」という感じでした(笑)。

──柳田國男の『遠野物語』については、どのように捉えられていましたか。

森山 妖怪の本、というイメージでしたが、僕自身、いつも“妖怪ダンサー”になりたいと思ってやってきたので(笑)、そのものだな、と。僕はもともとミュージカル劇団の研修生から始めたのですが、ミュージカルはからきしダメでした。でも舞台転換が大好きで、暗転中の転換を命懸けでやっていました。闇の狭間で何かを起こしているという感覚、達成感があった。同時に踊りにのめり込んでいく中で、妖怪や目に見えない向こう側の存在に自然と興味を持つようにも。この『遠野物語』は、向こう側との「きわ」の部分のお話なので、普段、自分が感じているきわを、もう一度、再確認したいという思いです。

──メインキャストのひとりとして麿さんにお声がけをされたのは、どのような思いからだったのでしょうか。

森山 今回はK-BALLET TOKYOとのコラボレーション。素晴らしい身体を持つ若いバレエダンサーたちがいますが、それだけで到達できるものではない。いろんな方に入っていただきたいし、年輪が刻まれた身体が欲しいと思いました。

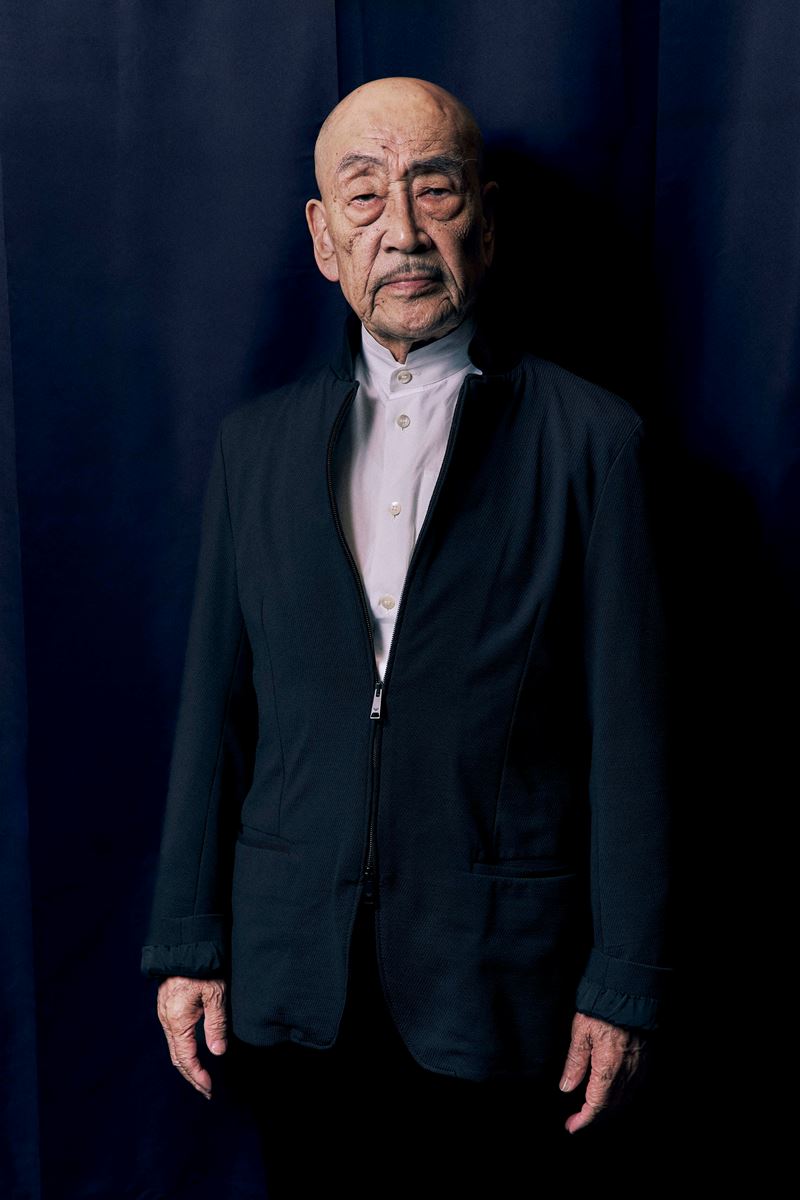

麿 いかにも『遠野物語』の時代を生きたような、その言い伝えを見て聞いて喋っているような、そういう気分ですからね。柳田國男さんが若いときに喋った、遠野のじいさん。年輪と皺と骨のきしみを大事にして、『遠野物語』の主みたいな気持ちでいる。だから話が来たときは、当たり前のように「OK」と。大体『遠野物語』って、あまり舞台化されてないでしょう。生き延びたのか死んだのかわからない特攻隊の青年と『遠野物語』を引っ掛けるという、このアクロバティックな発想はすごく面白くて、すぐに乗りました。

──119話もの伝承が収められている『遠野物語』に、まずはどのように向き合われたのでしょうか。

森山 とても悩みました。ただ、最初に大事にしたかったのは現地に行くことでしたので、まずはそこからスタートしています。1年半ぐらい前に一度。今年の夏も行きました。少しでも自分で体感したことを表現しなければいけないと思ったんです。実際に話の舞台となった場所に行ったりいろんな人たちに会って会話をしたりする中で、全119話の中からピンとくるものをピックアップしていく作業から始まりましたが、何か横に流れていくストーリーが必要だねと、高野さんとずっと話していました。今回、特攻隊員のエピソードを入れていったわけですが、すぐに思いついたわけではありません。

恐れ多いけれども僕は、先人たちのいろんな思いを自分の身体の器に入れて踊っていくことが、舞踊へのひとつのアプローチになっています。今年は戦後80年という節目でもあり、知覧特攻平和会館に実際に訪れて、学芸員の方にお話を聞く機会があったのですが、自分のアイデンティティを掴もうとするとき、当時の人たちから話を聞いて、何かをいただいたり感じさせてくれるきっかけをもらえると感じました。戦争を体験された方たちはこれから先、いなくなる。受け継いでいくことには勇気が必要ですが、思い切って、このエピソードを取り込ませていただきました。戦争を体験された方々といまの僕たちとでは、死生観、死との向き合い方は変わってきている。もう一回、そこを見つめていく作業をしていけたらと思っています。

「じっと立っているだけでいい」──音と身体が溶け合う瞬間を信じて

──さまざまな踊りのスタイル、さまざまな身体性の方々が集う舞台となりますが、振付で配慮されていることは?

森山 皆が少しずつ、融合できるような部分を見つけられたらいいなと思いながらやっています。ベクトルの方向は違うかもしれないけれど、舞踏にもバレエにも、同じ強い思いで敬意を持っています。舞踏家のような身体を持ちたいと思うと同時に、バレエダンサーのようにも習得したいと欲張っていた人間のひとりですから、稽古場では本当に楽しくてしょうがないわけです。

麿 僕は直接対峙することはないけれど、座敷わらしの場面ではバレエダンサーとすれ違う。バレエの方の跳躍、これはこれでやっぱり必要なところがある。『遠野物語』だからといって、土俗的に地べたを這いずり回ってりゃいい、というのでは面白くないですからね。舞踏とバレエがどう絡み合うか、そこでちょっとした化学反応が起きて、ハラハラ感が起きればいい。僕はイタズラしたいんだな。あんなに跳べたり回れたりして、バレエダンサーにはコンプレックスがあるから。それは作品の中でも活かせるんじゃないか。なんか意地悪してやろうかなと(笑)。振付の中にもさまよえる特攻隊の青年のイニシエーションがいろいろあるけれど、同時に、バレエダンサーとしてのイニシエーションも何かあると、森山くんも意地悪く考えているんじゃないかと思うんだよね。

──歌舞伎俳優の尾上眞秀さんの存在感についても教えてください。

森山 キラキラとして、光の種みたいなイメージを持っています。若い子たちが何かを掴む瞬間を見たり、その場を作ったりすることが僕は楽しい。彼はこれからの人、と言いながら、歌舞伎俳優としてのプライドもしっかりと持っていることがビシビシと伝わってきます。きっといろんな体験が歌舞伎に活かされていくと思いますし、そのひとつの種を植えていくようなことができたらいいなと思います。麿さんがいて眞秀くんがいて、三世代が共有するこの時間は、ものすごく尊い。これこそが伝承だと思うし、繋げていくこと、その場に居られることに、僕もすごくワクワクしています。

──音楽家、クリエイターの方々も、大いにその才能を発揮されるようですね。

森山 いろんな方が、熱を込めてこの作品にアプローチしてくださっています。たとえば尺八の中村明一さんは遠野の物語に出てきそうな方で、衝撃を受けました。舞台美術・衣裳の眞田岳彦さんとは、もうあり得ないくらいの時間を費やして会話を重ねています。皆さんそれぞれの思いでぶつけてきてくださるので、それが一番楽しいし、そうでなければ『遠野物語』は表現できないと思っています。

麿 中村先生の尺八の音色や、眞田さんの衣裳があれば、じっと立っているだけでいいでしょう。音に包まれる、誘われるというか、それに抗うことなく。変に抗うと、やっぱりダメなんです。そこに居ればいいんです。

遠野ならではのよじれの中で、世界を捉えていく目線

──麿さんは具体的にはどのような役割を担われるのですか。

麿 まずは死者。それと、遠野の民──常民と言うんですかね。常民といっても、やはり遠野の人々ですから、いろいろなことを見聞きしていたでしょう。遠野の人が全員、すべてのものが見えているというより、人の体験を聞いて、自分がしたことのように思う。共同幻想で村が成立しているようなところがあり、その象徴のような存在です。死者については、森山くんは一番難しいことを突きつけてくる(笑)。異界に住む人が常民の世界を見ているのですが、常民の世界は悲惨で、『遠野物語』はほとんどが悲しい物語でしょう。天変地異、津波にもっていかれた人も。死者の目というのは、言ってみれば神の目かもしれないね。神さまの位置にいて、いろいろ人間がやっているのを、悲惨なことも幸せもほとんど等価に見る。人間というものを俯瞰している、その立ち方。うん、難しいな。それは宿題。

──麿さんが「難しい」とおっしゃるほどの難役。どのように向き合われるのでしょう。

麿 ある意味、簡単。難しいなあーって5分間ぐらい立っていれば大体終わる(笑)。死者の目っていうのはね、見られているほうは怖いですよ。「俺、悪いことしていないだろうか」、とね。見ているほうはただ凝視しているだけ。悪いとか正しいとかという価値などなく、両方一緒。ある意味、宗教的に悟ったようなところだと思うんだな。それこそ「悪人、なおもて往生するがいい。もっと悪いことしろ」ということ(笑)。

森山 麿さんがご自身の解釈をされ、迫っていく過程をともにできて嬉しく思います。遠野ならではの、世界がよじれているような感覚、その中で世界を捉えていく目線があるような気がして、そんなところも麿さんの担う役割になるでしょう。それをまた眞秀くんが見つめているという構図がいいな、と。眞秀くんの役割は、あっちもこっちも行き来できる謎の少年K。ぼんやりとしたお題は与えていますが、彼は彼なりに「こうかな、こうかな?」と考えている。僕としては、麿さんが担う、この両極のよじれの空間にいる存在を少年Kがしっかりと見ることで、この遠野の世界を覗き込みたいと思っているんです。

──ところで、麿さんと森山さんとは今回が初顔合わせだそうですね。

麿 僕はどこかで意識していました。実際の舞台は観ていないけれど、テレビでいろいろやられていたので、奮闘している森山くんはよく知っています。今回も大変だろうなと思いますよ。縦横無尽に、いろんな要素をもって織物を成立させようというのだから。毎日寝ていないんでしょう(笑)? お釈迦さんもそうだけれど、こんな大変な作品をやるなんて! 僕はどちらかというと寝ている釈迦が一番楽でいいけれど、あなたはガリガリに痩せて修行する釈迦が好きでしょう?

森山 そうですね(笑)。

麿 僕ももちろんガリガリの時期もあったと思うけれど、ある意味、踊り三昧なら、悟るも何もないんじゃないのかなと思うね。だから森山くんもそろそろ寝釈迦に近づくでしょう。

森山 早くその境地に行きたいなと思います(笑)。

取材・文:加藤智子 撮影:You Ishii

<公演情報>

Orchardシリーズ

K-BALLET Opto『踊る。遠野物語』

In association with PwC Japanグループ

演出・振付・構成:森山開次

企画:高野泰樹

舞台美術・衣裳:眞田岳彦

音楽監督・作曲・尺八演奏:中村明一

作曲:吉田潔、アーヴィッド・オルソン

箏演奏:磯貝真紀

歌:菊池マセ

宣伝美術:横尾忠則(ポスタービジュアル)、森洋子

出演:

石橋奨也、大久保沙耶、他K-BALLET TOKYO、麿赤兒、尾上眞秀、田中陸奥子、森山開次

村松卓矢(大駱駝艦)、松田篤史(大駱駝艦)、小田直哉(大駱駝艦)、奥山ばらば、水島晃太郎、小川莉伯

2025年12月26日(金)~28日(日) 全5公演

会場:東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)/ 東京・豊島区

【2026年東北ツアー】

■2026年1月9日(金)

会場:荘銀タクト鶴岡(鶴岡市文化会館) 大ホール/山形・鶴岡市

■2026年1月12日(月・祝)

会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール/秋田・秋田市

■2026年1月15日(木)

会場: SG GROUPホールはちのへ(八戸市公会堂) 大ホール/青森・八戸市

■2026年1月18日(日)

会場:北上市文化交流センターさくらホールfeat.ツガワ 大ホール/岩手・北上市

■2026年1月20日(火)

会場:札幌市教育文化会館大ホール/北海道・札幌市

チケット情報

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2560129

公式サイト:

https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/25_opto_tohnomonogatari/

フォトギャラリー(8件)

すべて見る