死は誰のものか?──『安楽死特区』、高橋伴明監督が毎熊克哉+実力派キャストの熱演でセンシティブなテーマに斬り込む【おとなの映画ガイド】

映画

ニュース

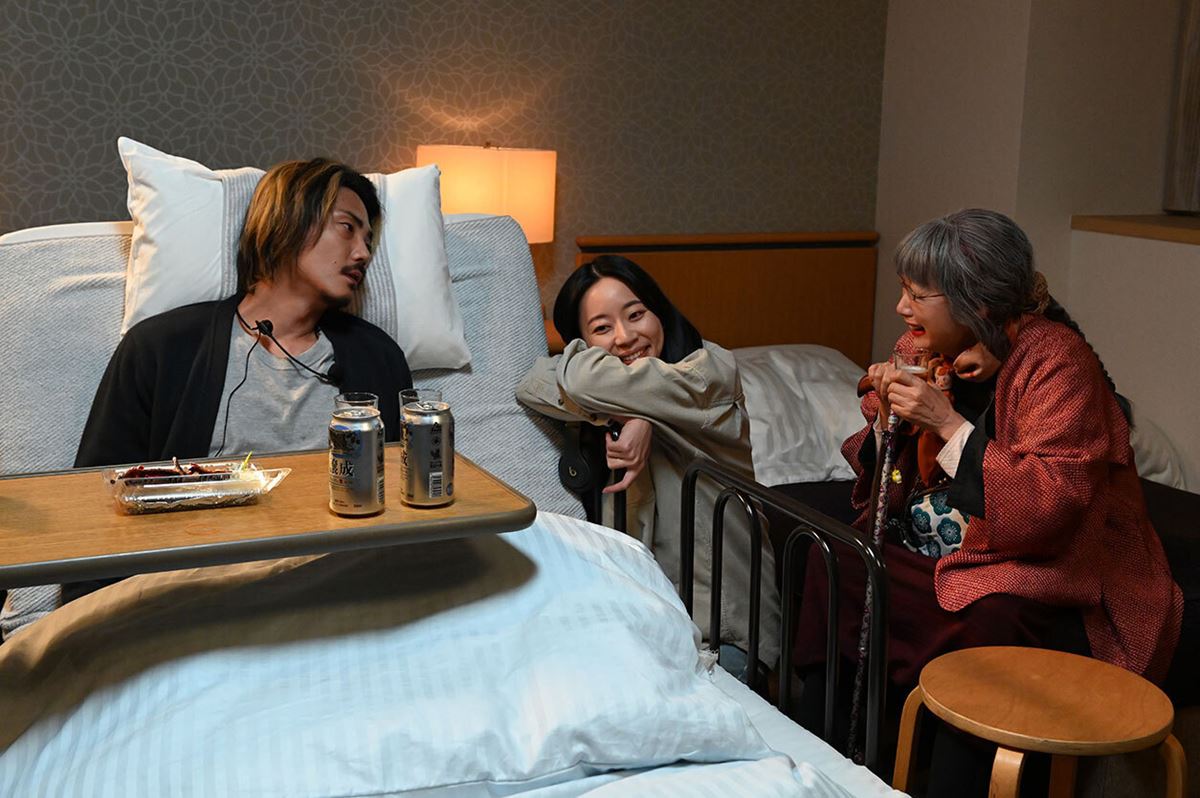

『安楽死特区』 (C)「安楽死特区」製作委員会

続きを読む“安楽死”が合法化されて間もない近未来の日本を舞台にした、ショッキングな映画『安楽死特区』が、1月23日(金)にいよいよ全国公開される。監督は『夜明けまでバス停で』『「桐島です」』など現代社会の課題に深く切り込んだ作品を発表しつづける高橋伴明。在宅医・長尾和宏による小説を映画化したもので、『野獣死すべし』『一度も撃ってません』などのレジェンド・丸山昇一が脚本を手掛けた。毎熊克哉の演じる余命半年と宣告されたラッパーを主人公に、合法的な自死を願う人、その周囲の人びと、そして見守る医師たちの心情を、実にリアルに描いていく。

『安楽死特区』

安楽死、是か非か? 高橋伴明監督は「最初は無条件に賛成の立場でした。自由になるなら自分で死を選べるほうが良いと思っていたからです。フランスの映画監督ジャン=リュック・ゴダールも2022年にスイスで安楽死を選びましたが、まさに私も同じ状況なら選んでいたと思います」とインタビューで語っている。

しかし、本作の制作を進めるうちに、「無条件に賛成」から若干ニュアンスが変わってきたという。

高橋監督は、2020年にも、長尾和宏の著書を原作とした作品『痛くない死に方』を発表している。これには、“尊厳死”が描かれていた。“尊厳死”と“安楽死”、このふたつは混同されがちだけれど、大きく違う。尊厳死が「延命措置をやめて自然な死を待つこと」なのに対し、安楽死は「医師が薬剤などを投与して、寿命を短くさせること」。現在、スイスのほかに、オランダ、ベルギー、カナダなどで、安楽死が合法化されているが、現在の日本でそれを行うと、自殺関与・同意殺人罪に該当し、罰せられる……。

映画の舞台は、国会で「安楽死法案」が可決された、近未来の日本。反対派の国民も根強く存在するため、国家戦略特区が設けられ、そこで試行的にスタートさせることになる。特区として作られた施設の名は「ヒトリシズカ」。ケア付き高級マンションのようなたたずまい。入所者はここで、自死するまでの日々を過ごす。

回復の見込みがない難病に苦しむラッパー・酒匂章太郎(毎熊克哉)と彼のパートナーでありネット記者の藤岡歩(大西礼芳)は、そこへの入所を決める。実はふたり、安楽死の反対派。潜入取材をすることで、特区の実態を告発できると目論んだのだ。

そんな章太郎と歩、同じフロアに入居している末期がんの夫とその妻(平田満、筒井真理子)、認知症を抱え大切なことを忘れる前に逝きたいと願う元漫才師(余貴美子)の三組と、医療チームにスポットを当てて描いていく。

医療チームの面々は、あえてこの仕事を選んだ専門家たち。とはいえ彼らの精神的負担も大きい。入所者の意志を何度も確認するだけでなく、議論もして、最終的に、安楽死の是非をも判断する。演じるのは、高橋監督作品ではおなじみ、『赤い玉、』の奥田瑛二、『夜明けまでバス停で』の板谷由夏、監督のピンク映画時代からの常連・下元史朗、そして加藤雅也といった、申し分ない布陣。

この特命医たちと入所者との対話、入所者同士の交流を通して、安楽死のことを、様々な角度から考えさせられる作りになっている。安楽死を望む本人よりも、この状況に立ち合うことになった周りの人間たちの心情にズシリときたり……。

倍賞千恵子が主演した早川千絵監督の『PLAN75』は、75歳以上が自死を選択できる法律の施行という、高齢化問題を解決するための姥捨て山的“安楽死”がテーマで、ちょっとフィクション味が強かった。

本作の設定は、もっとリアル。「生死はだれのものなのか」なんてことまで考えさせられる。誰にとっても必ず通るテーマであることは、間違いないのですから。

文=坂口英明(ぴあ編集部)

【ぴあ水先案内から】

高崎俊夫さん(フリー編集者、映画評論家)

「……高橋伴明は老いてますますカゲキになっているなあと実感した……」

(C)「安楽死特区」製作委員会