表現することを糧に生きた、5人のつくり手たち

『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』特集

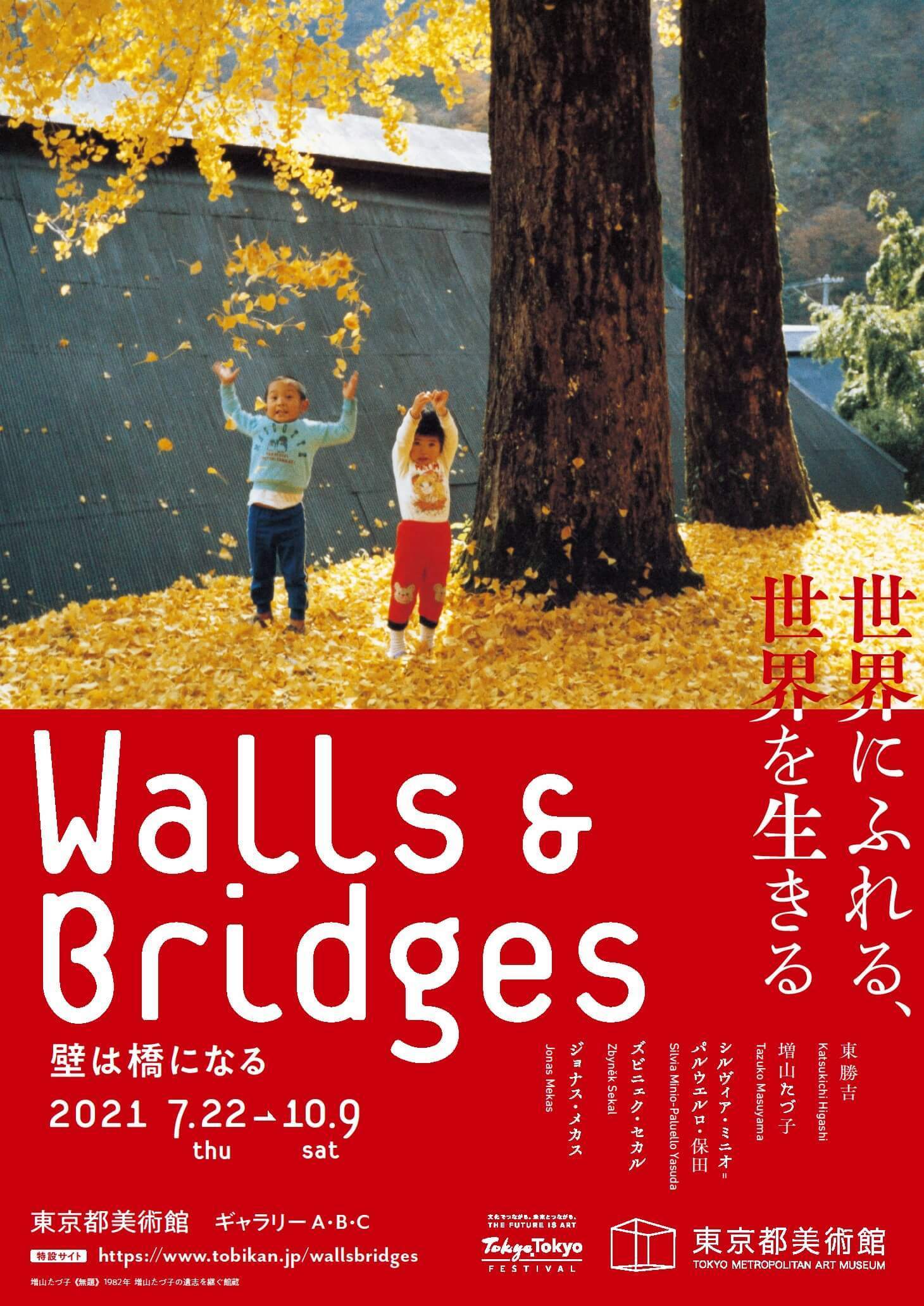

「表現する」ということへの飽くなき情熱によって、自らを取巻く「障壁」を、展望可能な「橋」へと変えた5人のつくり手を紹介する展覧会『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』が10月9日(土)まで東京都美術館にて開催されている。

同展で紹介されるのは、東勝吉、増山たづ子、シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田、ズビニェク・セカル、ジョナス・メカス。一見、何の共通点もないように見える5人だが、創作に至るそれぞれの人生を紐解いていくと、彼らにとって創ること、描くこと、撮ることが、いかに生きていくために切実に必要な行為であったか、ということが静かに浮かび上がってくる。

本特集では、5人の人生とその創作活動に迫りながら、「生きる糧としての芸術」の魅力を紹介する同展の見どころを紹介していく。

壮絶な体験を表現する力に変えた

映像作家ジョナス・メカスの美しき日々の記録

文:藤原えりみ

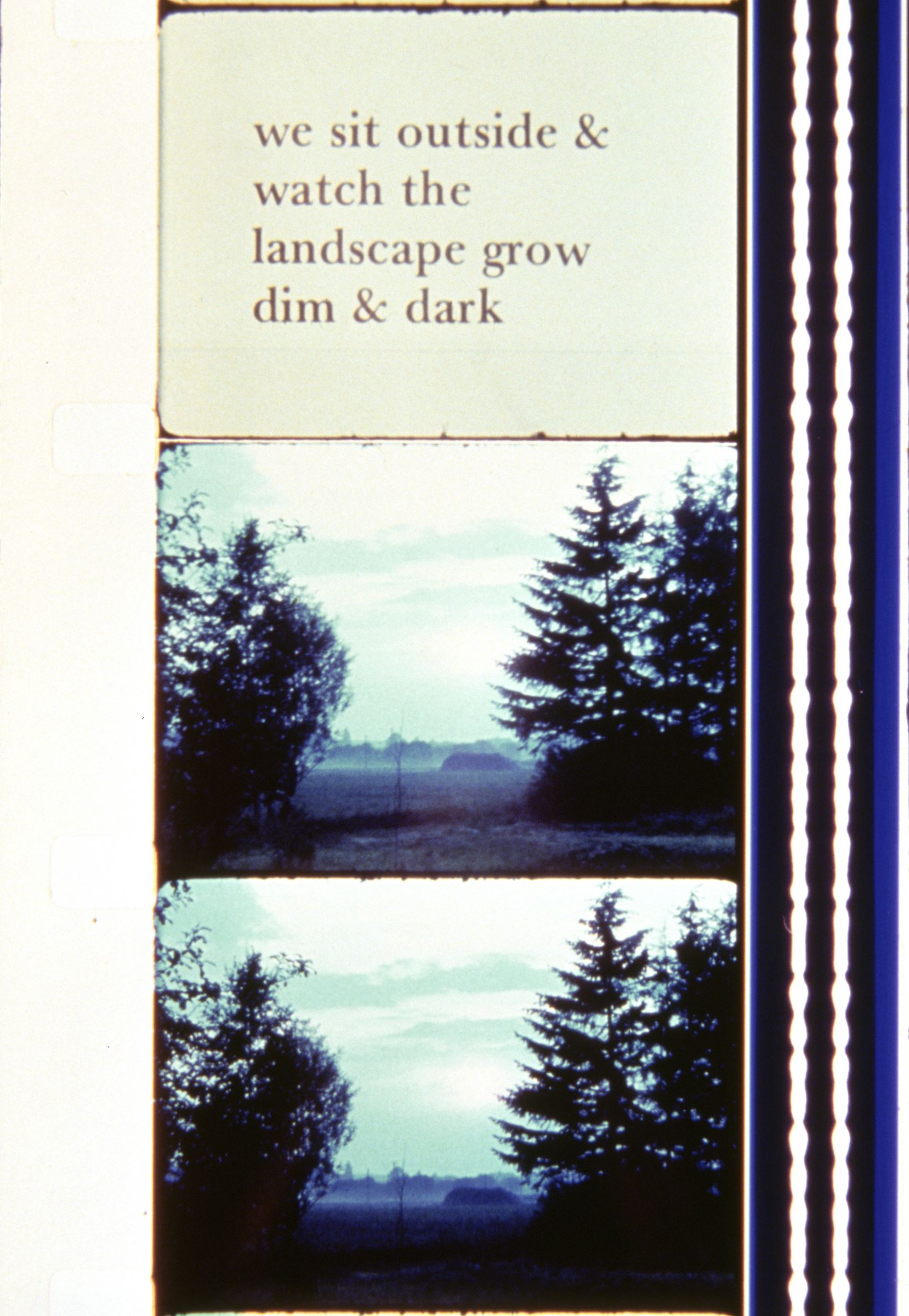

家族や友人たち、ニューヨークを行き交う人々、大都会の街並み、四季折々のセントラルパークの風景、空や雪、そして風に揺れる樹木や植物......。日々の生活情景を取り続けたメカスの映画作品は「日記映画」と呼ばれている。特別な出来事が起きることもなく、身近な情景を通して日々の瞬間が映し出される。

だがシングル・フレーム撮影(コマ撮り)による映像はブレていたり焦点がボケていたり、そのうえ次々と場面が転換していくため、何が映されているのか、また何が語られているのか判断するより前に、次から次へとシークエンスが転換していく。

合間合間に挿入されるテキストやメカス自身のナレーション(時にはメカスの歌声も!)、周辺の音声や会話、さらには選び抜かれた音楽が映像と響き合い、その情報量の多さとアップテンポの展開に、「一体何を見ているのだろう?」と首を傾げたくなる観客もいることだろう。

だが......次から次へと変容するこの映像と音とテキストの混成体の体験は、不思議なことに、なんとも言い難いささやかな幸福感を与えてくれる。変わらない生活環境、ありきたりの日々、何事も起こらないこと。それがどれほどかけがえのないものか、今の私たちなら受け止めることができるのではないだろうか。

リトアニアから、ドイツ、そしてニューヨークへ

リトアニアの小さな農村生まれのメカスが、弟とともにニューヨークにやってきたのは1949年の10月のこと。リトアニアは、1940年(メカス18歳)にソヴィエト連合共和国に支配され、さらに1942年(メカス20歳)にナチス・ドイツ軍に占領された。

メカスはソヴィエト連邦に対してもナチス・ドイツに対しても、詩の創作や地下新聞の活動を通して抵抗を続けた。1944年、ナチスによる逮捕が迫ってきたため、叔父の勧めに従って弟のアドルファスとウィーンを目指す。ところが、彼らの乗った列車はナチスによって接収され、行き先はハンブルク近郊の強制収容所となった。

翌年、弟と一緒に脱走を図るもののデンマーク国境で憲兵に捉えられ、ハンブルクに送還される。だがこの送還列車から再度脱走。農家に匿われて終戦を迎える。戦後はドイツ各地の難民キャンプで過ごす。イスラエルへの移住を希望するが受け入れられず、ニューヨークへと向かう。

メカスは言う「私は移民ではない。難民なのだ」と。「難民」であるメカスを映画製作に駆り立てたのは、ナチスによって母親と離れ離れになり精神障害を負った少年とアメリカ兵との交流を描いた映画『山河遥かなり』(フレッド・ジンネマン監督、1948年公開)を難民キャンプで見たことがきっかけだった。それまでほとんど映画を見たことはなかったが、祖国を追われる者の現実が描かれていないことに猛烈に腹を立て、弟と2人で映画の脚本を描き始める。

「見たものを感じるまま」に撮り続ける

ニューヨーク到着後、食うや食わずの状態にありながら友人たちに借金して映画カメラ(ボレックス)を購入。以後常にカメラを携帯し、日々の仕事の合間を縫って、カメラが自らの身体の一部になるように「見たものを感じるまま」に断片的に撮影するようになる。

折しもニューヨークではビートニク詩人たちやフルクサスなど映像表現だけでなく、パフォーマンスなどを通して芸術に関する既成概念の転覆を図る表現者たちの活動が熱を帯び始めていた。メカスもまたその一員として映画、特に自主制作の実験映像作品に注目。アンディ・ウォーホルの映画を擁護し、雑誌『フィルム・カルチャー』を創刊、自主制作映画の配給システムを構築するために「フィルムメーカーズ・コーポラティブ」の創設に関わり、さらには上映会を行う「フィルムメーカーズ・シネマティーク」を運営。それだけではなく、様々な映画フィルムを所有し上映する「アンソロジー・フィルム・アーカイヴス」の組織にも尽力する。

こうした活動に追われ続け、彼自身が撮影した日々の断片映像はしばらく放置されたままだった。それらを改めて見たのは1964年頃でなんと44歳頃になってから! 今では「アンダーグラウンド実験映画」の騎手の1人と語られるメカスだが、当初は自らが「実験映画」を撮っているという自覚はなかった。できることなら脚本に基づく「本物の映画」を撮りたいと思い続けてきたというが、「練習」とみなしていた行為が「かけがえのない現実」を記録する手段となり得ることに気づく。当時は無名であった友人たちが映像表現による「日記」という斬新な表現手法によって、時代を代表する人々の記録へと変換されることになる。

以後、『ウォールデン』(1969年)、『ロスト ロスト ロスト』(1976年)、『歩みつつ垣間見た美しい時の数々』(2000年)など、撮りためた映像を再構成した作品の数々を世に送り出した。詩人としても故国リトアニアでの評価は高い。視覚・聴覚・言語という手段を通して「かけがえのない日常」を記録し続けたメカス。本展覧会『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』の出品交渉中の2019年1月23日に永眠。詩人の吉増剛造や翻訳家の木下哲夫など日本との交流もあったメカス。日々の過ぎ行く時間への愛おしさを改めて体験させてくれたことに、今、心から合掌。

写真:ZUMA Press/アフロ

ぴあアプリの提示で『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』観覧料が200円引きに!