表現することを糧に生きた、5人のつくり手たち

『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』特集

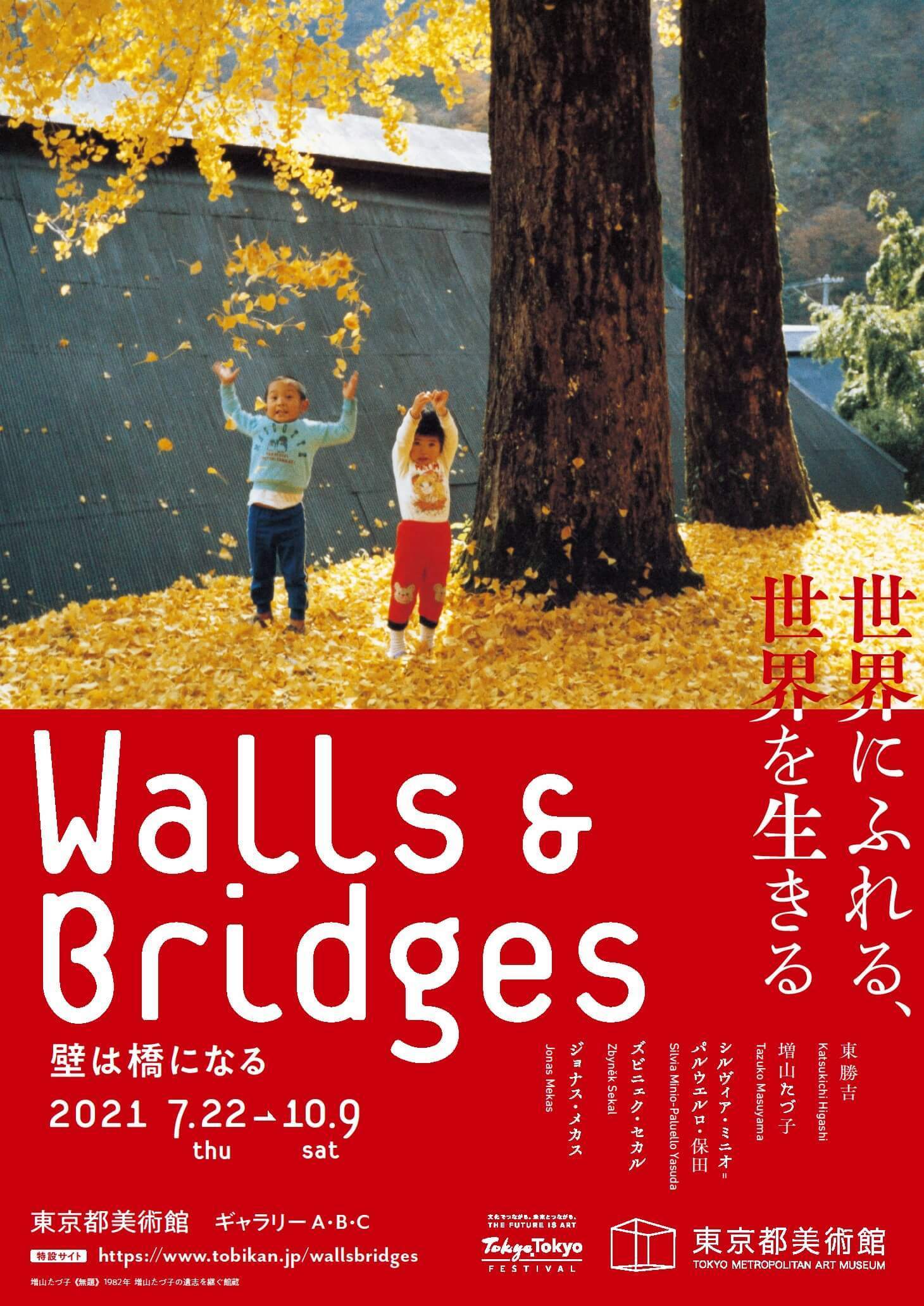

「表現する」ということへの飽くなき情熱によって、自らを取巻く「障壁」を、展望可能な「橋」へと変えた5人のつくり手を紹介する展覧会『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』が10月9日(土)まで東京都美術館にて開催されている。

同展で紹介されるのは、東勝吉、増山たづ子、シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田、ズビニェク・セカル、ジョナス・メカス。一見、何の共通点もないように見える5人だが、創作に至るそれぞれの人生を紐解いていくと、彼らにとって創ること、描くこと、撮ることが、いかに生きていくために切実に必要な行為であったか、ということが静かに浮かび上がってくる。

本特集では、5人の人生とその創作活動に迫りながら、「生きる糧としての芸術」の魅力を紹介する同展の見どころを紹介していく。

何かに駆り立てられるような5人の表現が

見る者を深く、静かに圧倒する

文:藤原えりみ

増山たづ子、ジョナス・メカス、東勝吉(ひがしかつきち)、ズビニェク・セカル、シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田。5人のうち、筆者が作品を思い浮かべられるのは増山たづ子とジョナス・メカスの2人だけ。他の3人の作品に触れるのは初めてという状態で会場に足を踏み入れると......。何かに駆り立てられるように表現行為に取り組む5人それぞれの生き方に深くそして静かに圧倒された。正規の美術教育を受けたのはシルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田とセカルのみで、メカスと増山、東は表現メディアとの出会いをきっかけに創作活動を始めた、いわゆる「セルフ・トート(独学)」の作家たちである。

メカス(映像)、セカル(抽象彫刻)、東(水彩)、増山(写真)、シルヴィア(ドローイング・具象絵画および彫刻)と、手法においても主題においても共通点はほとんど見出せない。だが、それぞれの出自や人生に思いを馳せつつ作品と向き合ううちに、過酷な体験あるいは制約ある生活環境においてなお、「かけがえのない日常」を記録し「記憶の継承」を願うかのような営みがひしひしと迫ってくる。

増山たづ子──失われゆく日常を残したいという切なる想い

増山たづ子がダム建設により水没する村の写真を撮り始めたとき、彼女はすでに60歳になっていた。1974年発売の「コニカC35EF(通称ピッカリ・コニカ)」が、写真の素人だった彼女の撮影を後押ししたのだ。村の写真には、出征したまま戻らない夫がいつ帰村しても良いように、戦後の村の情景を残しておきたいという思いも込められていた。

四季折々の風景、農作業に勤しむ人々や川遊びの子供たち、浴衣姿の少女や山道を行く葬列......。約400点もの手札サイズのプリントの物量に圧倒される。増山は要望があれば何枚も焼き増しして、被写体となった村人に配っていたという。

手札サイズゆえに、近寄らないと写真の細部が見えない。「増山さんの展覧会では、手札サイズの写真を拡大パネルで展示することが多いのですが、当時の村の人たちと同じサイズで見ていただきたくて」と本展担当学芸員の中原淳行さん。

確かに。ぐっと顔を寄せて見ると、人々の微笑みや木立に降り注ぐ光、降りしきる雪......失われた村の日常生活と自然の豊かな表情がきらめく粒のごとく際立って見えてくる。増山の思いを受け止めるように、写真をじっと見つめる観客の姿も印象的だった。

東勝吉──外出できない身体で描いた大分のきらめく風景

大分県日田生まれの東勝吉が水彩画を描き始めたのはなんと83歳。東は10代の頃から木こりとして生活し、78歳で入所した由布院の老人ホームの園長から水彩絵の具を贈られ、99歳で亡くなるまで一心不乱に風景画を描き続けた。制作に没頭する東に「好きな画家は?」と問うと「絵を習っていないので、誰も知りません」と答えたという。

要介護2で外出はできない。周囲の人たちに大分の風景写真が欲しいと訴え、写真を元に自らの身体に染み込んだ自然の息遣いを描き続けた。多様な緑に彩られた夏の山々や田畑、きらきらと光る川面、秋の紅葉、雪をいただいた由布岳。素朴な造形ながら色使いの豊かさと、玄人ならこのような描き方はしないだろうと思われる、時間をかけて塗り重ねられた稠密な絵具の層に目をみはる。

そして重ねた絵具の上に最後に置かれた白。中原さんは「『加筆は大事』『白が大事だ、白の使い方で絵は決まる』と、東さんは言っていたそうです」と。ところが人を描くのは相当苦手だったようで、自然の風景とは馴染まない漫画チックな描写に思わずニヤリ。このミスマッチ感覚も東作品の魅力だ。

展示順路の最後に亡くなる前年に描かれた自画像がある。「『勝吉さん自分の顔を描いたら』と言われても、『そんなのよう描かん』。で、東さんの顔写真を撮って『これ勝吉さん』と渡したら......」と中原さん。「自分はこげな顔しちょんのか」と思ったのかなぁ。98歳でここまで描けるのかと、脱帽しきり。

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田──家事の合間に作り続けた祈りの結晶のような作品

彫刻家の保田春彦の作品は知っていたが、妻シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田についてはまったく知らなかった。彫刻を学び、イタリアの国費でパリ留学したシルヴィアは、私費留学生の保田春彦と出会い、結婚する。

結婚後は家庭優先。家事や育児の合間を縫って、新聞広告の裏紙などにスケッチを描き溜めた。蒲鉾の板や使い古したまな板も、彼女の手にかかると木の葉などの造形へと変貌を遂げる。

だが、彼女はこうした創作活動の公的な発表を拒み続けた。晩年に入院した際に、スケッチの散逸を恐れた夫が「自分なりのやり方でコラージュして保存しても良いか?」と提案しても、なかなか承諾を得られなかったという。

出品作のブロンズ彫刻《聖カタリナ像》や油彩画《家族の肖像(4)》には、彼女が秘め続けた造形的才能が張り詰めるほどに現れている。「春彦さんはもし彼女が世に出れば、シルヴィアさんが彼女の才能に相応しい評価を得る芸術家であるとわかっていたのでは......」と中原さん。

だが彼女は人から勧められても、作品発表を拒み続けたのだという。カトリック信者であった彼女にとって、描き続けること、創り続けることは、敬虔な日々の祈りに等しい営みだったのかもしれない。

ズビニェク・セカル──言葉では語り得ない過酷な体験を託した、重く静謐な彫刻

チェコ出身のズビニェク・セカルとリトアニア出身のジョナス・メカス。2人は第二次世界大戦中のナチス支配に対する抵抗運動に参加した。セカルは強制収容所で4年を過ごし、メカスも強制収容所に収監されたものの脱走に成功。だが、それぞれの戦後はどのようなものであったのか......。

拷問を受けつつも語学に堪能であったセカルは「多言語で死亡診断書を描く役割」を与えられ、生き延びることができたという。収容所から解放されたのちに美術を学び、グラフィックデザイナーとして仕事をするも、1969年にウィーンへと亡命。二度と祖国に戻ることはなかった。

彼は収容所での体験を語ることはなかったという。その沈黙の重さがずっしりとこたえる。たとえば《仮面をつけた仮面》。目鼻を備えた顔なのだが、仮面の二重装備とは......。「裏に回って見てください。髑髏なんですよね」と中原さん。確かに髑髏......。

それから《拷問された拷問具》。黒くてよく見えないのだが、丹念に観察すると木製の基体におびただしい釘やホッチキスなどが打ち込まれている。まさに痛みの視覚化......。人種や性的少数者、社会的弱者に対する差別が横行する現在、この「個が引き受ける痛み」がどこまで伝わるのだろうかと絶望的な気持ちに陥りもする。

ジョナス・メカス──光溢れる映像に焼き付けた「ささやかな日常」の愛おしさ

その絶望感を少しでも救ってくれるのがジョナス・メカスの作品だ。強制収容所を脱出して以降、難民キャンプを転々とした後にニューヨークに亡命。それまで詩を書いていたが、英語もできず言語表現の困難に直面。フィルムカメラを購入し、自国言語から視覚イメージへと表現手段の転換を図る。

ハリウッド映画に対抗する20世紀の「実験映画」のパイオニアとして語られるメカスだが、家族や友人、身の回りの出来事などのささやかな時間を映像で記録する彼の行為を、彼自身はどうとらえていたのだろう。

当初は「実験映像」とは思っていなかったのではないか。英語もできないため、母国語で詩を書いても生きていけない。食うや食わずの生活のなか、友達に借金して中古の映画カメラを購入し、家族や友人などの日々の生活風景を撮影しはじめる。

「生きる糧というか、世界と折り合いを付けるために映像が必要だったのではないでしょうか」と中原さん。今回展示されているのは、メカスのフィルムを平面にプリントした作品群と、約30年間にわたって撮りためた映像を2000年に再編集した《歩みつつ垣間見た美しい時の数々》。この映像作品はなんと4時間48分もあるが、メカスの映像作品を鑑賞する機会は少ないので、ソファに腰掛けて一部でも体験して欲しいと思う。

メカスはファインダーを覗かない。手持ちカメラの揺れやボケも含めて、ささやかな日常が記録されていく。ナチス時代を生き延びた人にとって、この「ささやかな日常」がどれほど大切なものか。映像にはメカスのナレーションとテキストも挿入されている。例えば「Happiness is Beauty」。この言葉に反応すること。世界中で噴出する人々の痛みを体感しつつ、「今ここ」でかろうじて支えられている「日常」を愛おしむこと。その切実な思いが伝わってくる。

本展は2020年の東京オリンピックに合わせて開催されるはずであった。一年以上経ってもコロナ禍の収束が予想できない状況のなか、私たちの生活もまた「見えない障壁」に囲まれているかのようだ。そのような時だからこそ心静かに体験して欲しい作品群である。会期の兼ね合いもあるが「イサム・ノグチ 発見の道」展と合わせての鑑賞をお薦めしたい。コロナ禍や五輪にまつわるあれこれでがさついた心を鎮める機会です。ぜひ。

『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』

担当学芸員 中原淳行さん

東京都写真美術館、東京都庭園美術館の学芸員を経て現職。主な企画展に、「ジョナス・メカス/静止した映画フィルム」(1996-97年)、「By Artists/ 画家たちの写真」(1997-98年)、「日本列島クロニクル──東松照明の50年」(1999年)、「宇治山哲平展──絵に遊び、絵に憩う」(2006年)、「楽園としての芸術」展(2014年)、「イサム・ノグチ 発見の道」(2021)などがある。

撮影:星野洋介

ぴあアプリの提示で『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』観覧料が200円引きに!