セカンドステージに突入した尾上右近、今年も純粋な「やりたい」を詰め込んだ「研の會」

ステージ

インタビュー

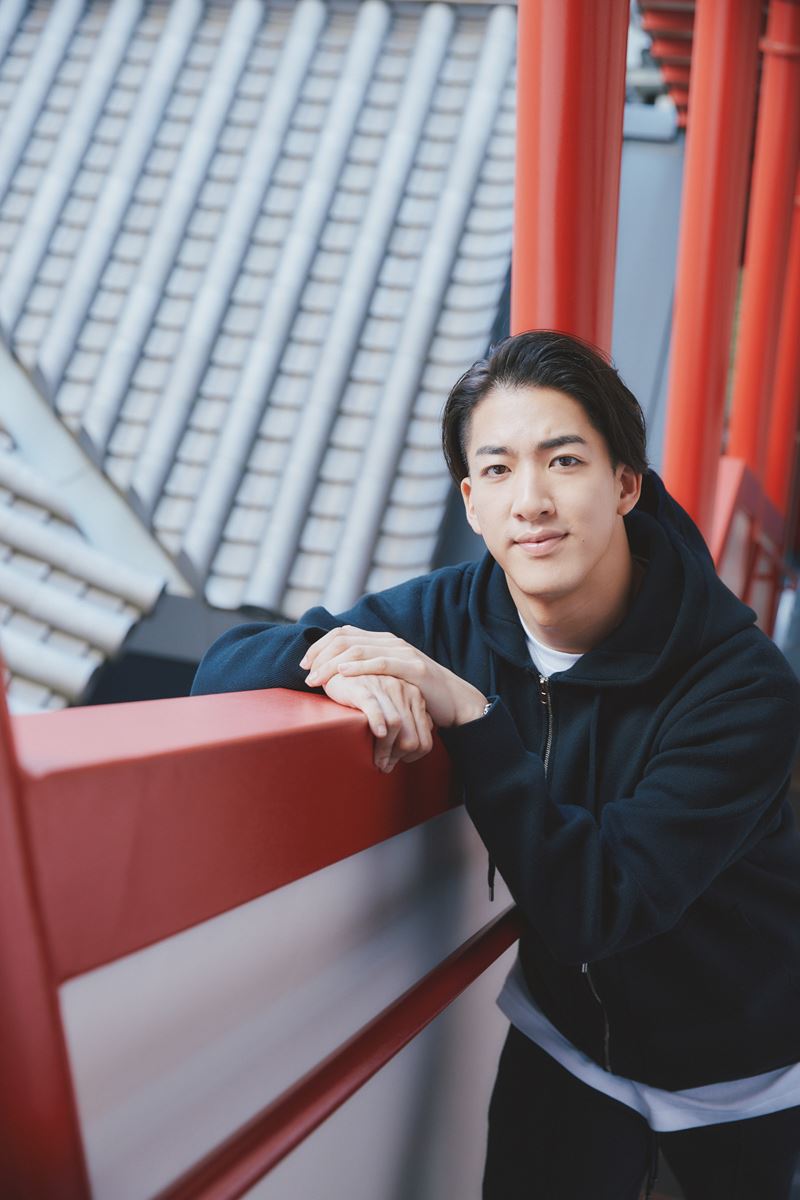

尾上右近 (撮影:石阪大輔)

続きを読むフォトギャラリー(9件)

すべて見るたしかな技術と歌舞伎への情熱で次世代を牽引する尾上右近。彼が毎年夏に開催している自主公演「研の會」が今年も上演される。今年は右近が「かけがえのない仲間」と呼ぶ同い年の盟友・中村種之助とガッツリ組む2演目をセレクト。40年ぶりに上演される『盲目の弟』と、舞踊劇『弥生の花浅草祭』を届ける。この演目にかける思い、同期・種之助への思いをたっぷり語ってもらった。また、もともと「大歌舞伎ではできない役に挑戦したい」という思いで始めた「研の會」だが、近年は次々と大役を勤め、歌舞伎座などの大舞台でも真ん中に立つことが珍しくなくなってきた今、右近にとって「研の會」はどういう存在になっているのか――。彼を取り巻く環境を聞くうちに、右近の歌舞伎に対する純粋な愛情が垣間見えてきた。

「首の皮一枚」で繋がっている公演

――右近さんの自主公演である「研の會」も9回目。年々規模が大きくなり、前回は初の大阪公演もありましたね。まずは前回の振り返りからお伺いします。

「研の會」は僕の思いが先行し、後から形がついてくるような公演で、常に首の皮一枚で繋がっているものです(笑)。その皮がだんだん分厚くなっていくだけで、首の皮は“一枚”であるのは変わりないなということを実感しました。前回に関してはなんと言っても台風という大問題がありました(※計画運休も実施されるほどの大型台風が大阪公演直前に発生)。スタッフ、関係者に大変な思いをさせて「巻き込んでいる人がこんなにいるんだ」と改めて思ったし、それでもあらゆる交通手段を使って観に来てくださる人たちが本当にたくさんいて、ありがたかった。アクシデントはない方がいいけれど、あった時にそれをきちんと受け止め考えるというのも大事だなと学びました。やっぱり、人様の時間をいただく仕事なので。

――意外な感想です。2024年の歌舞伎座正月興行では『京鹿子娘道成寺』、今年の歌舞伎座の正月興行では『二人椀久』、そして今年4月には『春興鏡獅子』……と、研の會で研鑽したものが次々と歌舞伎座の本興行へ繋がっています。もちろんそれ以外にも大歌舞伎で真ん中をどんどん勤めていらっしゃる。もともと勉強会のような意味合いもあった「研の會」の役割も変わってきたのでは、と思うくらいのご活躍なので「首の皮一枚」というようなお言葉が出てくるとは思いませんでした。

いえいえ、役者なんて何の約束もありません。常に危機的状況はどこかに感じています。だからこそ感謝も生まれますし、目の前の舞台を大事にやろうという意識も生まれます。「研の會」はそんな思いに立ち返る場であり、背伸びをしてでも公演を拡大していくということに挑戦していきたいと思って、続けています。もちろん自主公演でやらなくても本公演でできるものが増えてきたと実感する瞬間もありますが、だからといって「実験公演に切り替えます」というようなことはしたくない。やるからには「純粋にやりたいもの」にこだわりたいし、その思いが根本にあるのは変わりありません。今回の演目二題も、興行に繋がったら嬉しいけれど、第一には「僕がやりたいもの」に徹しています。

種之助さんとの約束を果たすための演目

――今回は1930年に歌舞伎化され初演、1982年歌舞伎座以来の上演となる『盲目の弟』と、『弥生の花浅草祭』。これはどういう意図でのセレクトですか。

同期の中村種之助さんとの約束、というところが大きいです。『盲目の弟』は僕が六代目菊五郎の写真集で見つけ、種之助くんに共有して、種之助くんが1982年に実際の兄弟で上演しているのを発見し(九代目幸四郎と二代目吉右衛門)、ふたりで「いいお芝居だね、いつかやりたいね」と話していた作品です。四段返し(『弥生の花浅草祭』の通称。役者が4役早替りで勤めるためそう呼ばれる)も、種之助くんといつかやろうと約束したもの。だから彼との約束を果たす公演です。

――種之助さんが出演することが決まったからこの演目になったのか、この演目をやろうと思ったから種之助さんにお願いしたのか、どちらですか?

種之助さんと一緒にやる、が先です。完全に“役者の約束”が先立っています。

――種之助さんとは同期、同学年ですね。どういう関係性ですか。

とても尊敬しているし、愛しているし、大切な存在で、かけがえのない仲間です。ざっくばらんに言い合える間柄なので言うと、半年くらい前、久しぶりにふたりきりでお酒を飲みながら話す機会があったんです。その時彼が「やっぱり自分は舞台に立ちたいし、踊りも踊りたい、主役をやりたい」と言ったんです。そういう思いがあるんだったら、俺の土俵(=研の會)でよかったら相撲取る? と僕も言って。「取る」と彼が言ったから、今回の出演が実現しました。

やっぱり同期だから近くて遠いところもあるし、素直になれないこともあるんですよね。僕も抜擢されたり「ここ一番」という舞台は彼に見て欲しかったけれど、彼にしてみれば、同期の僕がそういう瞬間を迎えていることを素直に見られない時もあったと思う。実際、観に来なかったこともあるのですが、それで互いの交流や関係値が壊れていくのは悔しいし、でも僕は活躍の場があればどんどんそのチャンスを掴んでいきたい、その勢いを止めるわけにはいかない。彼との関係性においてはそういう葛藤もあったのですが、素直に「一緒にやる」と言える彼の状況があり、僕もそういう場を作ってあげられる、やっとそこにたどり着いたなと本当に嬉しかったんです。

――素敵な話です。たしかに大活躍している同期を前に、素直な心情を口に出すのはなかなか難しいかも。

種之助くんの素晴らしさは、その素直さと素朴さです。しかもその中に、自分を失わない頑固さを持っている。だから彼のことが大好きなんです。お互いどんどん素直になっていける、そんなきっかけになる公演だと思っています。めちゃくちゃ楽しみですよ。この公演は僕が一番楽しみにしていると思う。

優しい兄の悲しい物語『盲目の弟』と“豪華詰め合わせ”舞踊『弥生の花浅草祭』

――演目についてお伺いします。『盲目の弟』はオーストリアの劇作家アルトゥル・シュニッツラーの戯曲を山本有三が翻案したもの。兄弟の話で、全盲の弟は街角で笛を吹いて生計をたてているが、ある日投げ銭で50銭入れた客が「5円入れた」と嘘をついて弟をからかう。もちろん5円も入っていないから、弟は兄が5円を抜き取ったと疑い、弟を傷付けたくない兄は5円を盗んできてしまう、という話。……すみません、初めて聞きました。

そうですよね。知らない人の方が多いと思う。六代目菊五郎がやった1930年の舞台写真を見ると、まるで舞台写真じゃなく実際に明治の風景写真かのようなリアリティなんです。そういう演目もあったんだなと思い、歌舞伎の幅広さを体感したいなと思ったのがひとつあります。知名度が低い作品をやるのはリスキーなんですが、自主公演なんだから、やりたいものをやろうと思いました。ただ、「もうお客さんはたくさん来てくださるから」と高をくくって、マニアックな芝居をやるわけではないです。純粋にこのお芝居を皆さんにも味わってほしいと思っています。

――もう少し内容について教えてください。人情話ですか? 悲劇ですか?

優しい兄の話で、とてつもなく悲しい、無常な物語です。『一本刀土俵入』や『瞼の母』もそうだけど、六代目はこういう寂しい話を愛したんだなと思うし、自分自身もそういう話がなぜか好きなんです。兄は結果的には悪いことをしてしまうのですが、自分のせいで弟が失明したことを一生背負っていくと決めて生きている人なので、倫理的に犯してはいけないことより、弟への愛情が上回ってしまったということなんですよね。社会的には罪だけれど、弟との関係性における誠実さは貫いた。今だって、誰かが逮捕されたという報道を見て「これを悪と言っていいのか……」というような事件、あるじゃないですか。今の時代だと犯罪は犯罪、「気持ちはわかるよ」と言えないけれど、「気持ちはわかる」と言えた時代の話です。

――もう一作は『弥生の花浅草祭』ですね。「神功皇后と武内宿禰」「三社祭」「通人・野暮大尽」「石橋」からなる舞踊劇です。

はい。踊りを踊りたくてしょうがない役者がふたり揃ったらこれをやるのがいいんじゃない、という演目ですね(笑)。

――音楽的にも多彩な演目ですよね。

そうなんです。清元と常磐津の違いって何? ということを感じていただくには、この演目を見ていただければと思いますし、締めの「石橋」は長唄で定番の獅子の舞踊です。それほど長くはありませんが、テンポよく、賑やかに、バリエーションを楽しんでいただける作品です。めちゃめちゃコンパクトな、豪華詰め合わせみたいな演目です。

――種之助さんとは2019年に、お兄様の「清道會」で一緒に「三社祭」を踊られています。

はい、素踊りで。その時に彼はもう素踊りではやらないと言って、じゃあ今度は衣裳つけてちゃんとやろう、やるなら四段返しだね、と約束しました。僕としても、30代に入り真ん中を勤めさせていただく機会が増える中で、“押し引き”というものも表現として非常に重要になってきたなと感じています。抑制というのかな。舞台の上で「こういうことを表現したいんだ」という思いは内に秘めて、表に出しすぎない方がより伝わることもあるんだな、と。それは多くのお客さまに見ていただく芸を育てる上でとても大事なことだなと、最近の自分のテーマになっています。……でも、たまにはしこたまやるときもあってもいいだろうと(笑)。思いっきりやるだろうなという時にグッと締め、最近渋くなってきたねという時に馬鹿みたいにしこたまやる、読めない役者でいたい。ですので今回はさて、どっちなんでしょう!? ……と言いつつ、たぶん思いっきりやると思います(笑)。

――楽しみです。改めて、第9回「研の會」へかける意気込みを教えてください。

自主公演を始めた当初は、ひと夏をここに捧げるくらいのスケジュール感覚でやっていました。最近はそこまで時間をかけることはできない。じゃあどこでそれに代わる熱量を込められるかといえば、やっぱりその瞬間の集中力や、これまで積み重ねた経験を信じることなんです。「研の會」に関して、未だに僕は手応えを感じたことがなくて……何なら「これでどうだ!」というような気持ちは、第1回の『春興鏡獅子』の時が一番あったし、お客さんも喜んでくださった、そういう意味では手応えがあった。でも「じゃあ来年歌舞伎座でぜひ」というような出来栄えではなかったのも事実。だから自分が感じる手応えなんて意味はない、何なら、手応えを感じるためにやっているわけじゃないでしょ、とも思う。何かを引き換えにやるのではなく、やりたいだけでいいんじゃないかなって。「研の會」は、僕のそういう「やりたい」という純粋な気持ちが、年々研ぎ澄まされている気がします。

満たされないことが一番の幸せ

――舞台に立っている瞬間は幸せですか。

めちゃくちゃ幸せです。きっとお客さまは舞台を観ているあいだ、日常を忘れてくださっているし、こちらも日常を忘れて舞台に立っています。それって、素晴らしいことだと思うんです。

生きていく上で人は色々な問題を抱えているし、生きているということはいつか死ぬということ。それは遠く深く、誰もが抱えている不安です。それに寄り添うのが宗教で、科学的な根拠を持ってその不安を緩和してくれるのが医療、その不安に寄り添った上で一時忘れさせてくれるのが芸能だと、藤田一照というお坊さんがおっしゃっていました。一時でも忘れるということは、素晴らしいことだと思うんです。舞台の上でこちらも全身全霊かけ、死にものぐるいで、日常やあらゆるものを忘れて演じている。それを見て、日常を忘れてお芝居に浸って感動していただく。その循環以上に幸せなものがあるのだったら、教えていただきたいくらいです。4月も、念願だった『春興鏡獅子』を歌舞伎座でやる、それだけでも充分嬉しいのに、後半は札止めになって。それだけお客さまが注目してくださるということは死ぬほど嬉しい。でもまだまだ、果てしない道だなとも思っています。通りがかりの人に「尾上右近の鏡獅子って知ってる?」と聞いても、知らない人の方が多いですから。

――逆に言えば、まだまだ先に楽しみがあるということですね。

そうなんです。満たされないというのが一番幸せだと思う。慢心なんて、ひっくり返ってもできません。

――最後に改めて現時点での歌舞伎と右近さんの距離、歌舞伎への右近さんの思いを教えていただけますか。実はこの質問は毎年していて、2023年は「恋から愛に移行している段階」、2024年は「愛着と執着は違う、大切に思うがゆえに距離感も大事」と答えてくださっています。

すごい、一年ごとに同じ質問されるの、面白いね(笑)。今思うこと……“無”に近いかな……。今は、ひたすらやっている。先ほどの答えと矛盾するわけではなくて、歌舞伎を通しての対社会、対世界となったら満たされないものだらけだけど、僕対歌舞伎という面では、今すごく安心しているんです。それは4月に歌舞伎座でやらせていただいた『春興鏡獅子』がとても大きい。『春興鏡獅子』って、僕にとっては『母をたずねて三千里』だったんです。お母さんに会う日まで自分は真っ当に生きていくぞ、いつかお母さんに会うんだ……と、そこに向かって懸命に生きていた。そしてずっとずっと会いたかった母に会えた。会えるか不安だった自分とはもうまるで違う人間です。……そんな感じなんです。今までは『鏡獅子』のためにやっていた、『鏡獅子』に会うためにやっていた人生が、これからは『鏡獅子』をやり続けるための人生になった。

――すごい。ではここからは、セカンドステージですね。

そう、尾上右近・セカンドステージに突入。そう思ってます!

取材・文:平野祥恵 撮影:石阪大輔

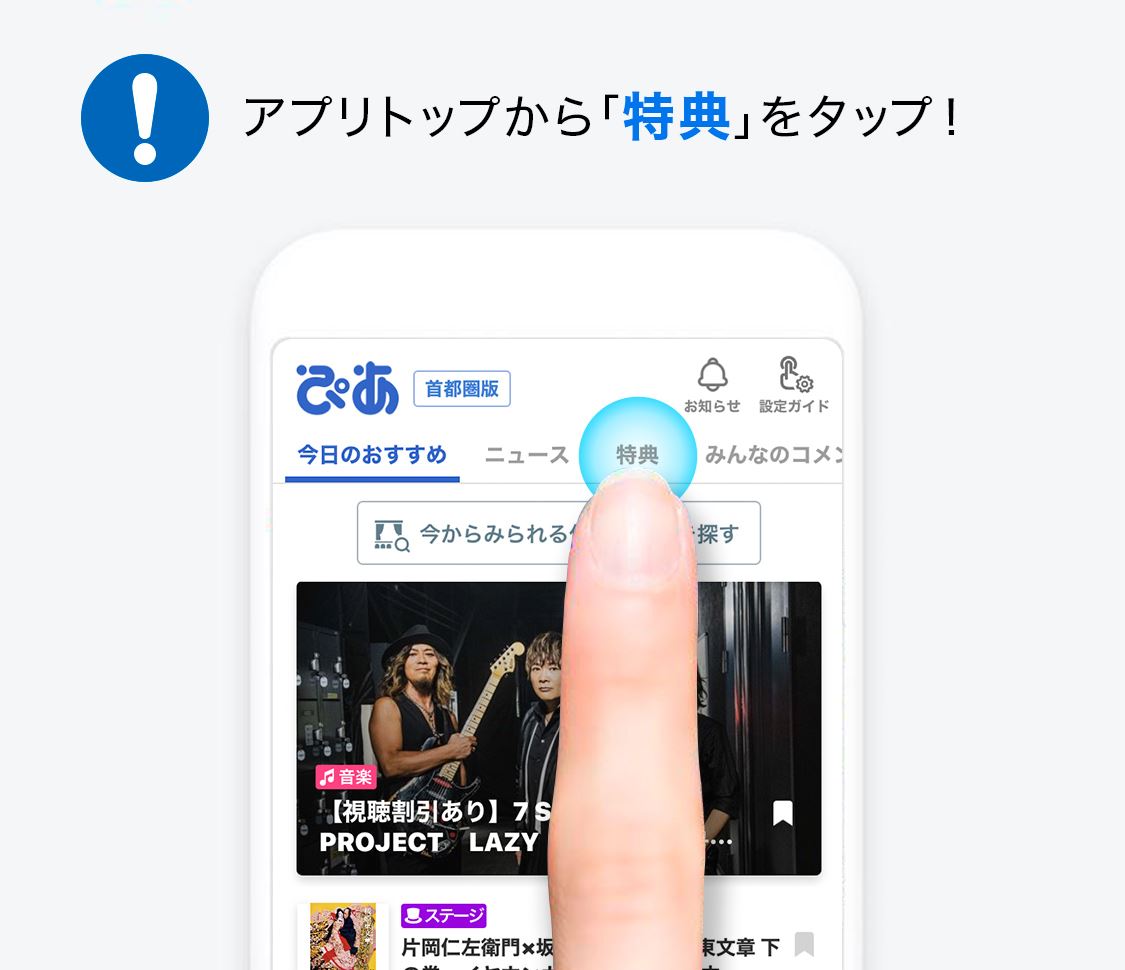

尾上右近自主公演 第九回「研の會」大阪公演&東京公演のぴあアプリ先行を受付中!

受付は5月11日(日) 23:59まで

<公演情報>

尾上右近自主公演 第九回「研の會」

演目:

一、 盲目の弟

二、 弥生の花浅草祭

出演:尾上右近、中村種之助ほか

【大阪公演】

2025年7月11日(金)・12日(土)

両日とも

昼の部11:00開演/夜の部16:00開演

会場:国立文楽劇場

【東京公演】

2025年7月15日(火)・16日(水)

両日とも

昼の部11:00開演/夜の部16:00開演

会場:浅草公会堂

尾上右近公式サイト:

https://www.onoeukon.info/

フォトギャラリー(9件)

すべて見る