東京国際映画祭チェアマン&ディレクターに聞く今年のポイント

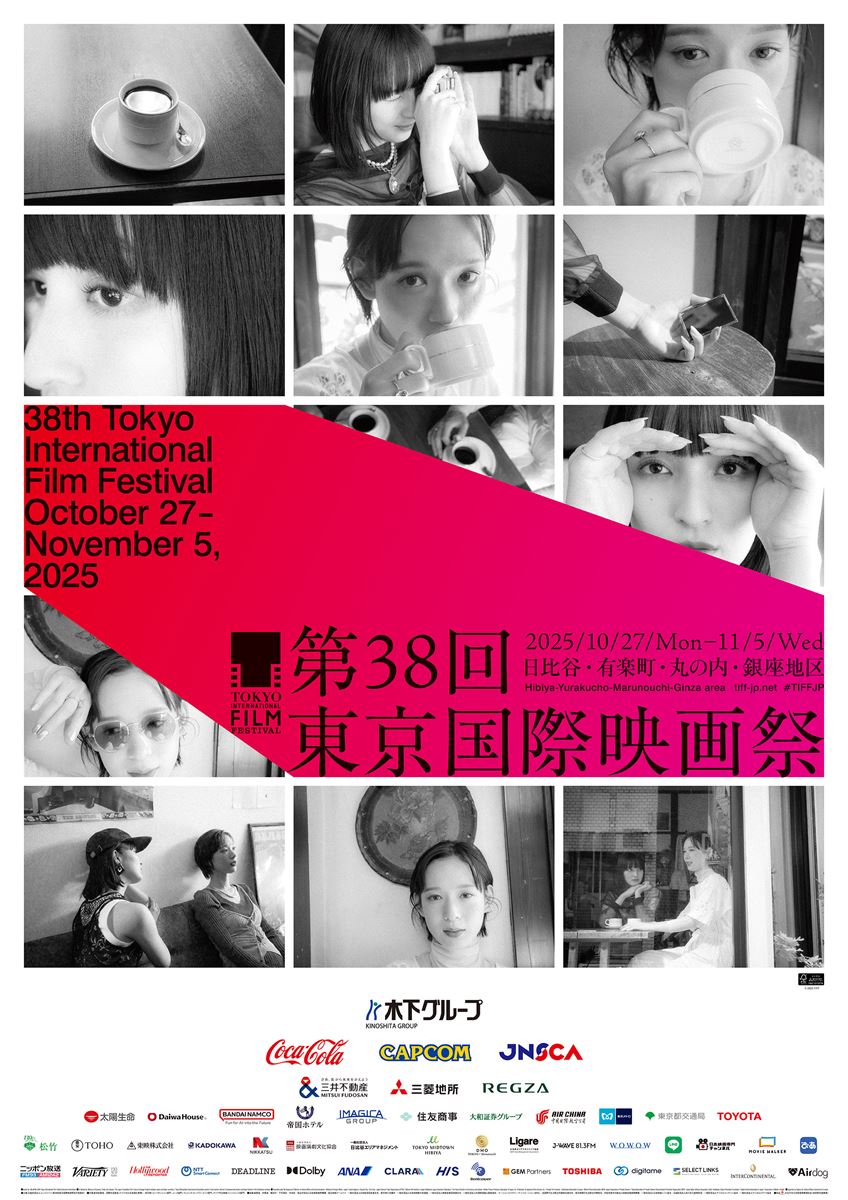

日本最大級の映画祭「東京国際映画祭」が10月27日(月)から11月5日(水)まで開催される。

本映画祭は2019年に安藤裕康氏がチェアマンに、長年にわたって東京フィルメックスのディレクターを務めてきた市山尚三氏が2021年からプログラミングディレクターに就任。世界の映画人と交流し、より開かれた映画祭へと変貌を遂げ、毎年、新たな試みを行なっている。

一方で、近年は世界各地で紛争や分断、争いが増えており、映画を通じた交流や、お互いの文化や想いを知る機会の重要性が高まっている。

2025年に東京で映画祭をやる意味はどこにあるのか? 今年はどのような作品が上映されるのか? 安藤チェアマンと市山ディレクターに聞いた。

映画祭は対話と交流の場所でありたい

国際映画祭は世界の映画人が同じ場所に集い、作品を上映したり、共に語り合うことでお互いの理解を深め、場合によってはそこから国際的なプロジェクトや合作がはじまることもある。一方で、国際情勢は年々、緊迫感が高まっており、映画祭もその波と無関係ではいられない。

安藤 世界全体で分断と対立が深まっていますから、それは映画祭にも微妙に影を落としています。イスラエルとガザの問題もありますし、ロシアとウクライナの問題、それ以外にも世界の情勢の変化が我々の映画祭にもいろんな形で影響をおよぼしていると思います。いま、20世紀の国際社会の構造が変わりつつあって、かつてあったインターナショナリズムが、自分の地域を第一だと思う考え方、リージョナルな体勢に変わりつつあると思います。だからこそ、映画と映画祭は国際的な対話を重視するメディアでなければいけないと思います。

それに日本だけの話で言うと、為替とインバウンドの問題があります。為替が円安に振れていますから、海外からゲストを呼ぶにしても、とにかく飛行機代とホテル代が上がっているんです。これはやっぱり大きいですね。数年前と比較すると、アメリカにビジネスクラスで行く料金が2倍近く上がっている。また、為替が円安になりインバウンドで観光客の方の数が増えたため、東京のホテルの値段も上がってしまう。これも厳しいですよね。だから我々としては、この状況をどうやってカバーして、より多くのゲストの方に映画祭に来てもらうのかを考えています。

市山 国際情勢の映画祭への影響という点ではアジアの映画祭は比較的影響はないのですが、欧州の映画祭は本当に大変です。ウクライナ侵攻以降、ロシア映画の上映をボイコットすべきという動きがあって、映画祭の事務局は“完全にボイコットはしません”と声明を出すんですけど、ロシア映画の上映が減っていたり、ロシアの資金が入っている映画は上映されなかったりすることがありました。

さらにイスラエルのガザ侵攻が始まったので、ある映画祭ではイスラエルの映画が上映されると、会場の外でパレスチナ支持の人たちがデモを行ったりする。ヨーロッパの映画祭では映画の作り手たちが特定の映画祭への出品をしないようにしている、という話も耳にします。

一方で、アジアの映画祭はロシアの映画も普通に上映されますし、東京国際映画祭も特定の国の映画を排除するようなことはないです。どこの国の資金でつくられた映画か? ということも選考の基準にはしません。あくまでも“作品の内容と質”がすべてです。

本映画祭は長年にわたって“国際交流”をメインのミッションに置いており、その姿勢に変化はないが、環境が変化したことで映画祭の掲げるミッションはより重要に感じられる。

安藤 国際社会や政治の世界で対立が起こったとしても、やはり映画や文化による交流がすごく重要だと思います。映画祭は様々な立場の人が集まって、それぞれの視点をぶつけ合うことで、人間としての共通のグラウンドを見つけて対話していく場所です。もちろん、意見が完全に一致することはないと思うんです。でも、対話によって相互理解が深まっていけば、人間というのはそう簡単には喧嘩しなくなりますよ。この映画祭のチェアマンに就任してから私はずっと“国際交流”ということを言い続けてきました。ですから今年もそれを大きな柱にしていこうと思っています。

市山 文化的な交流の場というのは途絶えてはならないと思います。だから特定の国や地域を排除したりするのではなくて、何か議論したいことがあれば、映画祭の場で議論すればいい。僕は自国で作品が上映禁止になっている映画監督だったり、亡命した映画監督の知り合いがたくさんいますし、そういう才能をサポートしてきたんですけど、それは国とか政府とかは関係なくて、単純に「才能のある監督をサポートしたい」それだけなんです。東京国際映画祭で上映作品について外務省や政府、自治体から抗議が来たことは一度もありません。これからも、あくまでも“良い映画かどうか?”だけを見ていきたいと考えています。

あの幻の映画も!? 今年の上映作品

今年のメインプログラム“コンペティション部門”で上映されるのは、108の国と地域から応募のあった1970本から厳選された15作品。本映画祭では昨年から女性の才能を支援する「ウィメンズ・エンパワーメント」部門が新設されたが、今年は作品の質だけを基準に選んだ結果、コンペ部門にも女性が主人公の作品が多く並ぶことになった。

安藤 そうなんです。日本映画の『金髪』も女子生徒が物語の中心にいる話ですし、『マリア・ヴィトリア』は女性サッカー選手の物語です。『死のキッチン』は女性シェフが主人公で、『マザー』はその名の通り、マザー・テレサを描いています。『母なる大地』はファン・ビンビンさんが主演ですし、『春の木』も女性が主人公。結果としてコンペティション部門の半分ぐらいの作品が女性が主人公であったり、女性について描いている作品になりました。

映画が好きな“シネフィル”の方たちは映画や映画祭を支える核になる人たちで、僕たちもそういう方々を大切にしていきたいと思っています。その一方でシネフィルではない人たちも映画の世界を支えていると思っています。ですから上映される作品のラインナップもその点をもっと考慮して、さらに改善していきたいと思っています。芸術性の高い作品もあるけれど、気軽に足を運べる作品もある。多様性をこれからも追求していきたいです。

安藤チェアマンの語る通り、今年の映画祭も多種多様。世界の映画祭で注目を集めた作品が集うワールド・フォーカス部門や、話題作が続々と披露されるガラ・セレクション部門もある。時間の空いた時に会場に立ち寄り、タイミングの合う上映を観ても楽しめる。それが東京国際映画祭の魅力のひとつだ。

安藤 そういう方がたくさんいてくださるとうれしいですよね。映画祭にご招待する方の中には、日ごろたくさん映画を観ない方もいらっしゃるんです。そういう方が映画祭に来て、上映後に「面白かったよ」と言っていただくと、僕はすごくうれしいんですよ。

中には映画ファンが注目している作品もある。日本映画クラシックス部門で上映されるポール・シュレイダー監督の『MISHIMA』だ。作家・三島由紀夫の生涯を描いた作品で、1985年に製作されたが日本では公開されず、長年にわたって“幻の映画”と呼ばれてきた。今年のラインナップ会見後の報道でも本作に言及している記事は多く、注目度の高さが伺える。

市山 昨年に監督のポール・シュレイダーが自作『Oh, Canada』を出品した映画祭でインタビューを受けた際に「『MISHIMA』を日本でも正式に上映したい」と言ったらしいんです。その後、映画祭にもいろいろな人を通じて上映できないか? という話があったんですけど、今年がちょうど映画が製作されてから40年、三島由紀夫の生誕100年ということがわかっていましたので、今年に上映したい、ということで各方面と調整することができました。

僕が最初にこの映画を観たのは海外版のVHSで、レンタル店がアメリカでVHSを買ってきて勝手にレンタルしていたんだと思うんです(笑)。いまは正規に販売されているブルーレイを海外のサイトから買って観ることができるわけですけど、一般のスクリーンで上映されることは今回が初めてだと思います。この上映を機に配給が決まって、映画館でも一般公開されるようになってくれれば良いと思うのですが、まずは映画祭の大きなスクリーンで観てもらえる機会ができて良かったです。

また、ワールド・フォーカス部門には、第22回ラテンビート映画祭、台湾電影ルネッサンス2025、ブラジル映画週間、ワロン・ブリュッセル:ベルギーフランス語圏特集など世界各地の作品に焦点をあてた映画祭や特集を内包している。

市山 ブラジル映画週間はこれまで渋谷のユーロスペースで行われていたのですが、今年はブラジルと日本の国交130周年の年で映画祭でやることになりました。これまでもブラジル映画ファンの方は足を運んでいたと思うんですけど、映画祭と一緒にやることでこれまで以上に多くの観客に出会うことできると思います。

ワロン・ブリュッセル:ベルギーフランス語圏特集も向こうからお話が来て、どの作品を上映するのか一緒に決めました。このようなイベントはもちろん単独で開催することはできると思うんですけど、映画祭と組むことで広がりが出ますし、単独開催では出会えないお客さんに観てもらうことができる。映画祭からすると、どうしても日本語字幕をつける予算やゲストの渡航費には限界がありますから、そこをサポートしてもらえるのはありがたい。

ただ、“上映する映画がパッケージになっているので、それをそのまま上映してもらいたい”という話がたまに来るんですけど、そういうものはすべて断っています。というのも、そういうパッケージだと面白い作品と、そうでもない作品が混ざっていたりするんですよ(笑)。その国では大変貴重な映画かもしれないけど、日本の観客が観ても面白いものでなければ、映画祭では上映したくない。ですから、こちらも作品を観て、どの作品を上映するのか一緒に選定をしましょう、というお願いができるものだけやっています。

映画祭の上映作品はすべてディレクターが実際に観て厳正に選定したもの。ある意味ではどの映画も一定のクオリティが保証されている、とも言える。お目当ての上映に通うだけでなく、空いた時間を見つけて予定していなかった上映にも参加することで“予想外の出会い”が待っているかもしれない。

プロフィール

安藤裕康(あんどう ひろやす)

1944年生まれ。1970年に東京大学を卒業後、外務省に入省。外交官として米国、フィリピンや英国での勤務を経て、内閣総理大臣秘書官、在米国日本国大使館公使(特命全権)、中東アフリカ局長、在ニューヨーク総領事(大使)、内閣官房副長官補、駐イタリア特命全権大使等を歴任。2011年10月より2020年9月まで国際交流基金理事長として、外国との文化交流に取り組む。2019年の第32回TIFFよりチェアマンに就任。

市山尚三(いちやま しょうぞう)

1963年生まれ。松竹、オフィス北野をベースに主に海外の映画作家の作品をプロデュースする。主な作品にホウ・シャオシェン監督の『フラワーズ・オブ・シャンハイ』(1998)、カンヌ映画祭審査員賞を受賞したサミラ・マフマルバフ監督の『ブラックボード』(2000)、カンヌ映画祭脚本賞を受賞したジャ・ジャンクー監督の『罪の手ざわり』(2013)等がある。また1992年から1999年まで東京国際映画祭の作品選定を担当。2000年に映画祭「東京フィルメックス」を立ち上げ、ディレクターを務めた。2013年より東京藝術大学大学院映像研究科の客員教授。2019年、川喜多賞受賞。2021年、東京国際映画祭プログラミング・ディレクターに就任。

開催概要

期間:2025年10月27日(月)~11月5日(水)

会場:日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区

※映画祭公式サイトにて、10/18(土)に一般販売を部門別で開始。詳細はこちら

©BLONDE Film Partners 2025 ©APM ©185 Films ©Entre Chien et Loup, Sisters and Brother Mitevski ©SunStrong Entertainment, Sure Honest Holdings Limited, AMTD Pictures Production Limited © 1985 The M Film Company ©2025 Canal Azul, Nascimento Música, Gullane / ReallyLikeFilms