毎年、新たなチャレンジに挑むTIFFは誰もが参加できる国際交流の場!

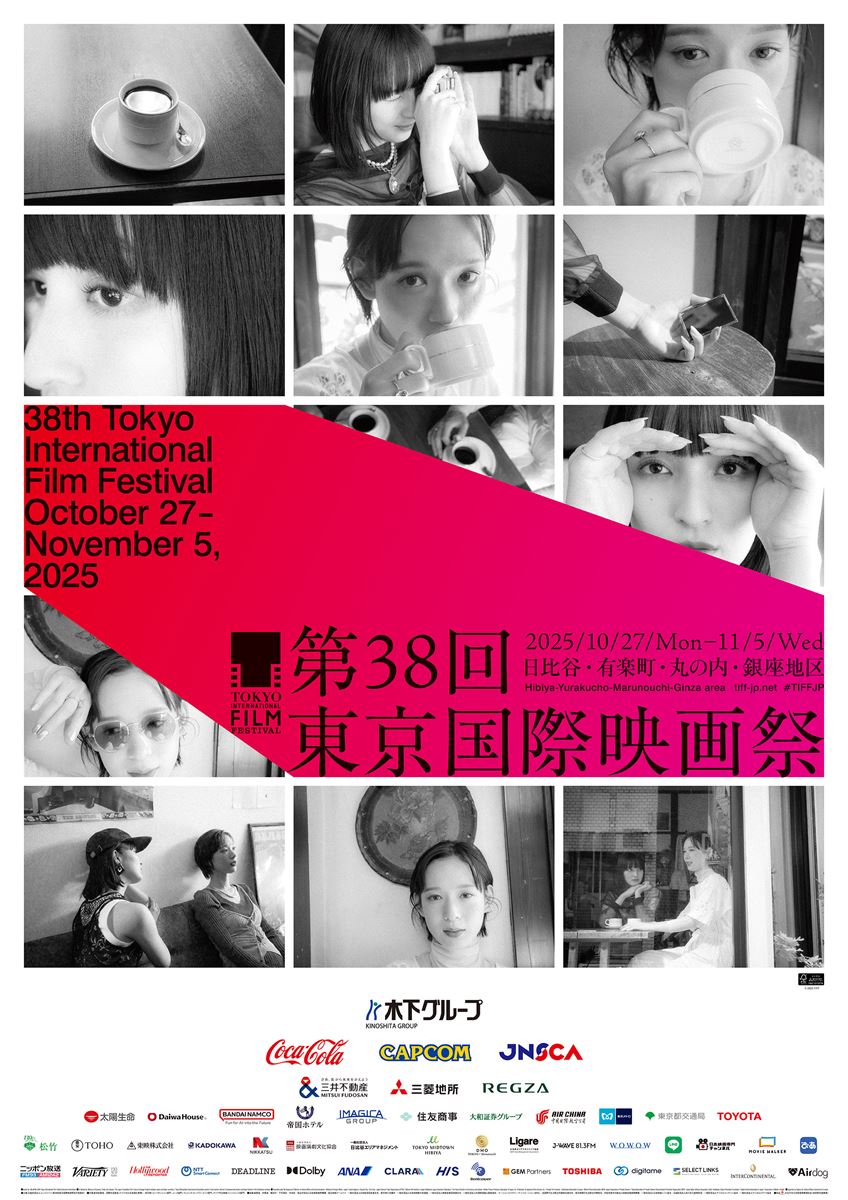

「東京国際映画祭」が10月27日(月)から11月5日(水)まで開催される。本イベントは日本最大級の映画祭で、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区などで様々な作品が上映される。また、チケットを持っていなくても参加できるイベントや、映画の世界をより深く知ることができるシンポジウム、今年から始まる新企画なども登場。映画を好きな人も、たまにしか映画を観ない人も楽しめる。

なぜ本映画祭は上映以外のプログラムに力を注ぐのか? なぜ新たな試みを次々に取り入れるのか? 映画祭のチェアマンを務める安藤裕康氏と、プログラミングディレクターの市山尚三氏に話を聞いた。

誰もが参加できる映画祭に!

今年も映画祭では作品の上映だけでなく、さまざまなイベントが開催される。上映後のQ&Aやトークショー、関係者を招いたシンポジウム、トークイベント、さらには華やかなパーティの場も設けられる。

安藤 イベントについてはまだまだ調整中ですので改めてみなさんに発表しますが、国内外の映画人、関係者、観客が交流できるものをたくさん予定しています。トークイベントやシンポジウム、交流ラウンジもありますし、パーティもすごく増えています。これまではクロージングのパーティは休止していたのですが、コロナ禍も落ち着いたので復活して開催しようと思っています。

期間中には我々が開催するものだけではなくイタリア大使館がやってくださるパーティもありますし、アメリカのMPA(モーション・ピクチャー・アソシエーション)が行う“アメリカ・ムービー・ナイト”というパーティもあります。

それから映画の作り手と一般の映画ファンの方が交流したり、もっと映画に興味を持ってもらえるようなイベントが何かできないか考えているところです。そうやっていろんな形でイベントを増やすことで、国際交流の場を増やしていきたいと思っています。

市山 映画は観ようと思えば配信や海外のブルーレイなどで観ることができるんですけど、映画祭があることでゲストが来てくれますし、お客さんも集まる。そこでゲストの方たちとの交流の場ができる。映画祭ならではのことなので、今後もいろんな交流の場をつくっていきたいです。

会場には無料で参加できる野外上映もあり、会期中には通りや劇場のロビーで映画人たちとファンが交流している光景もよく目にする。映画を観て、同じ場所で語り合い、作品への理解を深め、次のプロジェクトにつながる。そんな場所に映画の作り手も、観客も参加できるのが映画祭なのだ。

映画祭が“未来の映画”のためにできること

東京国際映画祭では長年にわたって人材育成にも力を注いでいる。小さな子どもたちのための映画制作ワークショップ「TIFF ティーンズ映画教室」や、過去の名作を活動弁士の語りと合わせて楽しめる「TIFFチルドレン」などがあり、今年から新部門「アジア学生映画コンファレンス」部門が始まった。

安藤 それは意識して強化をしています。今年の映画祭の3つの柱は国際交流、女性の活躍、そして人材育成です。この3つを念頭において、いろんなセクションやイベントでもそこに力を入れるようにしています。アジア学生映画コンファレンスは、アジアの映画学校が推薦する学生の短編を上映して、その優秀作品を表彰し、学生のみなさんを映画祭に呼んで交流もするプログラムです。私たちはアジアとの交流も人材育成も重視していますから、このイベントを行うことで両方が叶うわけです。

市山 私はフィルメックスではタレンツ・トーキョー(アジアの映画監督やプロデューサーを対象とした人材育成事業で、東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、タレンツ・トーキョー実行委員会との共催で2010年から開催されている)をやってきたのですが、あのプログラムは学校を卒業した若い監督や映画人が対象で、東京国際映画祭には中学生向けの映画制作ワークショップものはありましたけど、プロの映画製作に直結するようなものが必要だとずっと思ってきました。

2023年までは「Amazon Prime Video テイクワン賞」という短編のコンペティションがあったんですけど、当初の計画通り、3年で終了しましたので、何か新しいものを、と考えました。ただ、通常の短編のコンペだと「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」などもあるので、どうしよう? と思った時に、海外のいくつかの映画祭に学生映画部門があることを思い出したんです。それは公募ではなく学校のカリキュラムで作られた映画を学校から推薦してもらい、その中から上映作品を選ぶもので、大きな映画祭でいうとカンヌとかサン・セバスティアンがやっているものです。そこで東京国際映画祭でも今年から始めることになりました。

安藤 それに昨年まで北京電影学院の学生を呼んでいたのですが、今年は上海から学生たちを呼ぶ予定です。子どもたちが映画を学ぶプログラムを今年も開催しますし、昨年からはここに海外からの学生も来てもらって交流するようになりました。この映画教室は昨年、岸田文雄総理が視察に来たんですよ。

市山 2002年にベルリン映画祭が「ベルリナーレ・タレンツ」というある種の短期映画学校を始めたんですね。要はこれからの映画祭は映画を上映して賞を出せば良い、というものではなくて、“未来の映画”のために何ができるか? を考えていこうということです。それにはいろんな方法があって、「ベルリナーレ・タレンツ」のような方法もありますし、若い人のために映画制作ファンドをつくる、という手段もあります。世界の映画祭がこのような動きをしている中で、東京国際映画祭もやるべきだと思っています。

あと、今回のプログラムを始めることで、日本で映画を学んでいる人たちに同年代の外国の学生たちがどんな映画を撮っていて、何を考えているのかを知ってほしい、というのもあります。というのも、映画を学んでいる学生の映画でも日本と海外の作品だと、いろんな意味でびっくりするような開きがあるんです。

資金や環境の問題もあるのかもしれませんが、日本の学生の作品は、すごく身近な出来事が題材になっている作品が多い。一方で、アジアの学生の作品を観ると、身近なことも描きつつ、さらにその先、プラスアルファの何かを描こうとしている。それは社会的なテーマを扱ったものもありますし、ホラーみたいなものもあったりします。そういう作品を日本の学生の方に観てもらって、良い刺激になればいいなと思っています。

安藤 若い時から海外の人たちと映画を通じて交流を深めてもらうことはすごく大事だと思っていますし、映画祭を通じていろんな国の文化や考え方を知ってもらうのはすごく意味のあることですよね。

日本映画はいま世界でどう見られているのか?

今年のコンペティション部門では坂下雄一郎監督の『金髪』と中川龍太郎監督の『恒星の向こう側』の2作品が日本から選ばれた。近年、濱口竜介監督や三宅唱監督、深田晃司監督など海外で高い評価を集める監督たちが増えてきた。現在、日本映画は海外の映画祭でどのように評価されているのだろうか?

市山 現在、日本映画は海外の映画祭での存在感は大きいと思います。日本映画は1990年代の後半ぐらいにひとつの黄金時代があったんです。当時、北野武さんが出てきて、黒沢清さん、是枝裕和さん、河瀬直美さんが頭文字から“4K"って呼ばれていたんです。北野武監督の『HANA-BI』がヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞を、河瀬さんの『萌の朱雀』がカンヌのカメラ・ドール(新人監督賞)を受賞して、黒沢清監督が『CURE』を撮ったのが1997年。このあたりが黄金時代だったと思います。

ところが2000年代に入ると、この4人と青山真治監督の作品は海外の映画祭に出ていくのだけど、その下の世代が出てこない、という状況になりました。

実は現在、韓国があの時の日本と同じ状態になっていて、ポン・ジュノやパク・チャヌクやホン・サンスの映画は海外の映画祭に出ていくけど、その下の世代が上がってこない。もちろん、2000年頃も評価されるべき日本の監督はいたのかもしれないですけど、うまく海外に出ていくことができなかったし、海外の映画祭も新しい人に注目してこなかった。

その状況を打ち破ったのが、濱口さん、深田さんの世代だと思います。この状況に大きく貢献しているのが(今年のコンペティション部門の審査委員長を務める映画評論家・映画祭ディレクターの)カルロ・シャトリアンです。彼はロカルノ映画祭に関わっている時に濱口監督の『ハッピーアワー』や、三宅唱監督の『Playback』をコンペティション部門で上映し、真利子哲也監督の『ディストラクション・ベイビーズ』も新進監督コンペティション部門で上映している。彼がこの世代の日本映画を紹介したことで、世界の映画祭のプログラマーが日本映画に再び注目をし始めて、他にも才能がないのか? と探し始めた。

長い目で見ると、やはり流行のようなものはあって、ジャ・ジャンクーが出てきたことで中国の新しい世代の映画に目が向いたり、(タイの映画監督)アピチャッポン・ウィーラセタクンが出てくると、東南アジアの映画に注目が集まったりする。そういう意味で現在、日本映画に注目が集まっていることは間違いないです。

もちろん例外もありますけど、現実的には映画祭で上映されずに海外で日本の映画が大ヒットするのはなかなか難しいんです。『ゴジラ』のような映画やアニメーションは映画祭に出なくても海外でヒットすると思いますけど、そうではない日本の劇映画は映画祭に出ることが重要になってくる。日本映画を観たい観客というのは確実にいて、潜在的なマーケットは確実にあるんですね。だから、フランスで『碁盤斬り』が大ヒットする、という例外もあるんですけど、まずは海外の映画祭に出て、その存在を知ってもらって配給が決まってヒットにつながる、というのが一般的な流れだと思います。

今年のコンペには日本映画が2作品入っていますけど、他の作品と続けて観ても見劣りのしない作品を選びました。レベルの落ちる映画であってもプロモーションとして自国の映画を入れている映画祭もあるんですけど、レベルの落ちるものを上映すると、なぜこの作品を?ってなるわけです。最終的に賞をとるかどうかは審査員の方の審査次第ではあるんですけど、今年の日本映画に関しては、何かの賞に選ばれる可能性のある作品だと思っています。

チャレンジを続ける映画祭

本映画祭には、昨年から始まった「ウィメンズ・エンパワーメント」部門や、“人や社会・環境を思いやる考え方・行動”に合致する作品を選出する「エシカル・フィルム」賞など、ここ数年で新たな試みが次々と始まっている。さらに現行の部門も常に改善が繰り返されており、毎年多くの観客が集まる「アニメーション部門」は、選定作品が大きく改善され、現在は日本だけでなく世界のアニメーションの最先端を垣間見ることのできる部門になった。

市山 「アニメーション」部門が始まった時はまだ私がこの映画祭に関わる前だったので、どういう経緯だったのかわからないのですが、日本のアニメーションだけが上映されていたんですね。でも、ここ数年、世界のアニメーションの状況が大きく変化して、海外でもクオリティの作品がたくさん出てきた。そこでアニメーション部門のプログラミング・アドバイザーの藤津(亮太)さんとも話し合って、日本の作品も海外の作品も同じように上映しようということになりました。こうなったのも、海外の優れたアニメーション作品が増えてきたからで、同じ部門でも世界の状況を見て、変えるべきところは変えている、ということです。

安藤 常に新しいことはしていきたいですし、もっと改善すべきところは改善したい。まだまだ“道半ば”だと思っています。とは言え、映画祭をめぐる状況は厳しくて、為替も円安ですし物価高ですから、昨年より予算を増やしても下手をしたら昨年と同じレベルの内容になってしまう。そんな中でいかに予算を増やしていけるのか? そこは我々のがんばりどころで、もっと努力していかないといけないと思っています。

自分の中には東京国際映画祭の“あるべき姿”というものはあるんです。そこに向かって毎年、努力はしているんですが、まだまだ至っていない。このギャップがあるから何とか少しでも縮めたい。そんな気持ちがチェアマンを続ける一番の力なのもしれません。だから実際に実現できるかどうかは別問題ですけど、東京国際映画祭はもっと変えていきたい、変えなくてはならない、と思っています。

安藤氏は”道半ば”と語るが、東京国際映画祭は毎年、必ずどこかが新しくなっている。上映作品も会場の模様も改善され、映画祭が街に少しずつ根を張っているのがわかる。新しいチャレンジが続く東京国際映画祭は今年どんな光景を見せてくれるだろうか? 会場で確かめたい。

プロフィール

安藤裕康(あんどう ひろやす)

1944年生まれ。1970年に東京大学を卒業後、外務省に入省。外交官として米国、フィリピンや英国での勤務を経て、内閣総理大臣秘書官、在米国日本国大使館公使(特命全権)、中東アフリカ局長、在ニューヨーク総領事(大使)、内閣官房副長官補、駐イタリア特命全権大使等を歴任。2011年10月より2020年9月まで国際交流基金理事長として、外国との文化交流に取り組む。2019年の第32回TIFFよりチェアマンに就任。

市山尚三(いちやま しょうぞう)

1963年生まれ。松竹、オフィス北野をベースに主に海外の映画作家の作品をプロデュースする。主な作品にホウ・シャオシェン監督の『フラワーズ・オブ・シャンハイ』(1998)、カンヌ映画祭審査員賞を受賞したサミラ・マフマルバフ監督の『ブラックボード』(2000)、カンヌ映画祭脚本賞を受賞したジャ・ジャンクー監督の『罪の手ざわり』(2013)等がある。また1992年から1999年まで東京国際映画祭の作品選定を担当。2000年に映画祭「東京フィルメックス」を立ち上げ、ディレクターを務めた。2013年より東京藝術大学大学院映像研究科の客員教授。2019年、川喜多賞受賞。2021年、東京国際映画祭プログラミング・ディレクターに就任。

開催概要

期間:2025年10月27日(月)~11月5日(水)

会場:日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区

※映画祭公式サイトにて、10/18(土)に一般販売を部門別で開始。詳細はこちら

© 2025 TIFF ©2025 KOREAN FILM COUNCIL. / ©Daichi Furuya, Nihon University / ©Youth Film Studio / ©Chen Li Hsuan©2025「⾦髪」製作委員会 ©2025映画「恒星の向こう側」製作委員会 ©2025 SPECIAL TOUCH STUDIOS - CREATIVE TOUCH STUDIOS - PAUL THILTGES DISTRIBUTIONS - YZANAKIO - NEED PRODUCTIONS – LUNANIME ©2025 SHANGHAI FILM STUDIO CO., LTD AND SHANGHAI CHIRYING CULTURE COMMUNICATION CO., LTD AND SHANGHAI TENCENT PENGUIN PICTURES CULTURE COMMUNICATION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED Derechos Reservados © Espacio Creativo Fantasma S.A de C.V. 2025 © 2025 Maybe Movies, Ikki Films, 2 Minutes, France 3 Cinéma, Puffin Pictures, 22D Music