『デカローグ』舞台化の裏側に迫る!

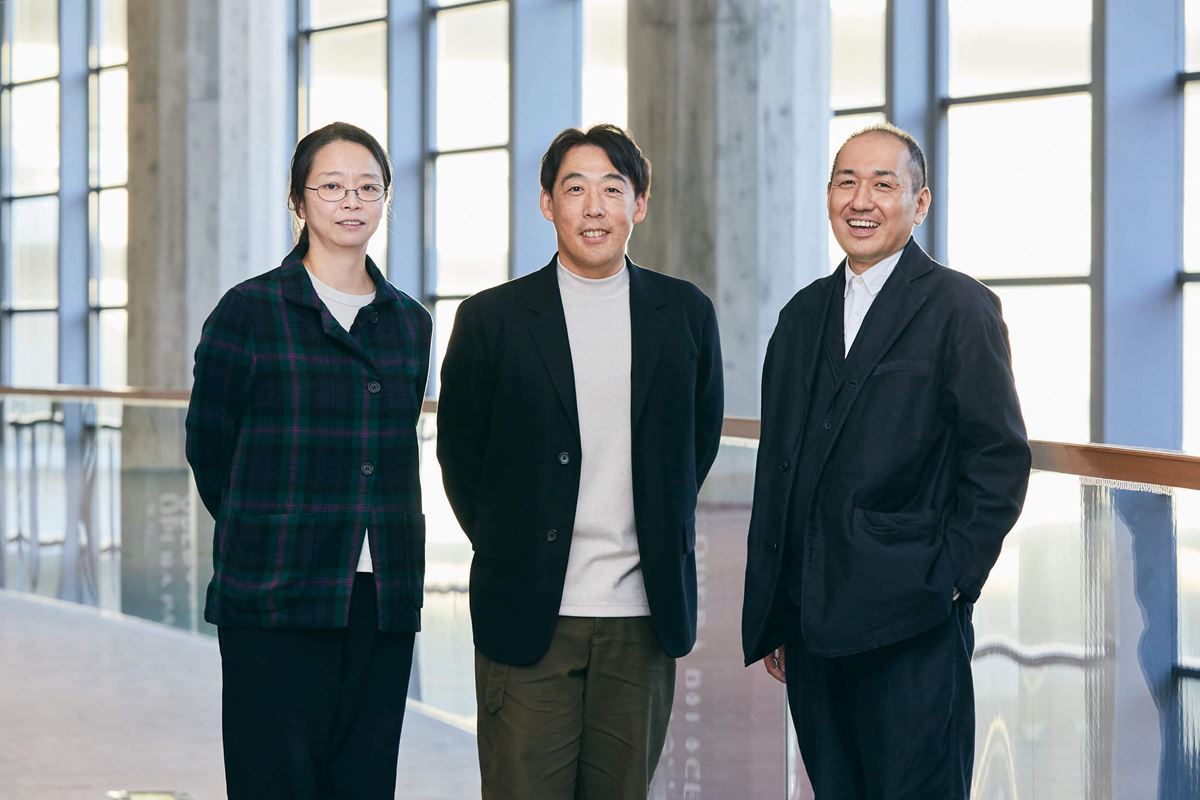

第2回:小川絵梨子×上村聡史×石川慶インタビュー【前篇】

ポーランドの鬼才クシシュトフ・キェシロフスキが遺した『デカローグ』の完全舞台化に向けて、演出を担う小川絵梨子と上村聡史、そして多くの映画ファン同様にキェシロフスキに魅了され、本作を「教科書のような存在」と話す映画監督・石川慶の3名が、本作の魅力や舞台化への期待、構想を前後篇に渡って語り合います!

ジャッジするのではなく「肯定的に見る」視点

── いま、この『デカローグ』を舞台にすることの意味をどのように考えていますか?

小川 人間への視点が、包括的で肯定的なんですよね。キェシロフスキ監督がインタビューで言っていましたが、『デカローグ』は「いつ、どこにでも起こり得る話」として書いたそうです。確かに、社会問題とかポリティカルな事象というよりも、人間の存在そのものを捉えていて、それを断罪、ジャッジするのではなく、肯定的に見る視点に、実はいま、多くの人が飢えているのではないかと思います。

いま、これだけ社会が複雑化する中で、SNSの存在もあって、“ジャッジ”する視点というものが評価されがちな風潮がありますよね。そこで断罪されたり、結論や結果に飛び込みやすくなっている中で、もう一度根源的なところでの肯定の目というのは、多くの人の心に響くのではないかと思っています。

── 上村さんは、オファーを受けて、『デカローグ』を観直したそうですが、その上で、いまの時代にこの作品を舞台で上演することの意味について、どう受け止めていますか?

上村 改めて観た時に、なぜタイトルが『デカローグ』(=十戒)で、なぜ物語はそれと反するシチュエーションなのか? ということを考えました。仮に人間の知性が神様を作り出したものだとしたら、感性は何を生み出すのか? 僕たちは人間であると同時に動物であり、「哀しい」という感情も「嬉しい」という感情も抱くし、人を憎むことも愛することもある。それは、知性による“戒め”で制限されなくてはいけないものなのか──?

小川さんからこのお話をいただいて、思うところが非常に近かった部分があって、常に僕たちは現代生活で目に見えないバイアスを感じていて、みんなが「正しい」と言うものを「正しい」と思わなくてはいけなくなっているところがある。それによってある均衡は保たれるかもしれないけど、人はもっと自分の感性に実直になっていいんじゃないか? そのありようみたいなものを『デカローグ』は諦観の視点で語っているのが面白いところだなと思います。今回のお話を受けて、改めてその視点を強く感じて「やりたい」と思いました。

── 1980年代のワルシャワという原作の設定をそのまま舞台にするとのことですが、現代や日本に置き換えることは考えなかったんでしょうか?

小川 一度、そういう話もしましたよね?

上村 しましたね。でも、この登場人物たちが背負いこんでいるものは、確実にこの1980年代後半という時代のポーランドというものがあるから、そこを取っ払うと崩壊しちゃうんじゃないかと。

小川 非常に普遍的なものを描いているんですよね。キェシロフスキさんが「どこにでもありうる物語にしたかった」と書いている資料があって、逆説的ですが、ならば日本に置き換えなくていいんじゃないかと思いました。スマホが出てきて電話がつながると問題が解決しちゃうし(笑)。

石川 『デカローグ』はポーランドでもリメイクされてるんですよ。

小川 そうなんですか?

石川 自分も日本でドラマ化できないかといろいろ考えた時、日本に置き換えないと、そのままでは絶対にできないなと思って、いまおふたりのお話を伺っていて「演劇だからこそ、そのままできるんだ」と思いました。そこは演劇の強みですよね。

とはいえ、キェシロフスキは映像の作家であり、物語の舞台となる団地の閉ざされたミクロコスモスがあって、しかも地理的にいろんなところにつながっていて、前のエピソードに出てきた人物が別のエピソードでちょっとだけ出てきたりもする。そういう映像的な部分を舞台でどう演出するのかというのは興味深いです。

10篇という連作によって見えてくる世界観

── TVシリーズでは、9人の撮影監督で10話を撮っていて、エピソードごとのトーンの違いがありますね。

石川 最初はひとりのカメラマンでやろうとしていたけど、何かの事情でバラバラになったという話を読んだ覚えがあります。10話の中で明らかにトーンが違うのが5話の「ある殺人に関する物語」ですよね。スワヴォミール・イジャックというカメラマンで、キェシロフスキだと『ふたりのベロニカ』や『トリコロール/青の愛』、それ以外では『ガタカ』や『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』で撮影監督をされているんですけど、彼は学生時代からフィルタをカバンに入れていたというくらい、“色”をつけるのが大好きなカメラマンなんです。

「ある殺人に関する物語」もフレームの半分くらいが黒くなっていたりして、セオリーからするとやり過ぎなんですけど(笑)。でもあの閉塞感を出すことに関しては成功しているフレームだと思います。エピソードに合ったフレームをつくっていくという選び方をした結果なんでしょうね。

── 演劇での10篇を通しての統一された世界観という部分は、どれくらい意識していますか?

小川 脚本家(須貝英)と美術・衣装のデザイナーさんが10篇同じというのはすごく大きいですよね。上村さんは、テキストに対して、いかにオリジナリティを出すか? というタイプではなく、元のテキストをすごく大事にされる演出家ですし、私もそれしかできない人間なので、そういう意味で世界観の統一という部分はそこまで心配していないですね。

上村 ある程度は必要ですけど、あまりに“統一”してしまうのはどうなのかというのもありますよね。例えば小川さんが担当する3話「あるクリスマス・イヴに関する物語」と7話「ある告白に関する物語」は特殊で、他のエピソードと比べて、あちこちへ移動するロードムービー的なところがあるので、必然的に他とは異なるタッチになると思いますし、むしろ、そういうエピソードごとのタッチをどう出すのかが大事かなと思います。美術や空間デザインでの統一を図りつつ、ふたりの演出の差を「縮めよう」とするのではなく、1話ずつの良さや面白さを出していければいいと思っています。一番良いのは僕らの手を離れて、俳優たちがその作品世界で息づいてくれることだと思うので、そこを目指してやっていきたいですね。良い意味で、1話ずつが有機的に見えてくるといいですよね。

小川 できる範囲でエピソード間のつながりは表現したいなと思っています。「あ、あの人、前のエピソードでも出てきた」とか。亀田佳明さんが演じるキャラクターも、全10話で共通して登場してきます。

── TVシリーズでアルテュル・バルシスが演じた役柄ですね。登場人物たちを見守るような存在として職業や立場を変えながら10話中8話に登場します。「天使」という言い方をされたりもする、謎めいた存在ですが……。

上村 資料で読んだんですが、たしか原案を考察した際に「何かが足りないね」という話になって、ドラマターグのスタッフの提案で「内容には直接関わらないものの何か気になる人物を入れたら視点が広がるんじゃないか?」とあの登場人物が作られたらしいですね。

── 舞台ではあの存在をどのように描くのでしょうか?

上村 そこは観てのお楽しみなんですけど、いずれにせよ、メインキャラクターたちがある“選択”を迫られる瞬間やその前後に登場しては消えるというのがポイントです。そこは演じる亀田さんと一緒に作っていこうと思っています。

── 原作のTVシリーズでは、ほとんどセリフを発することはないですが、舞台版ではしゃべるんでしょうか?

上村 そこは観てのお楽しみです(笑)。

石川 たしかに映像だとカメラで寄ることもできますけど、舞台でどう存在感を見せるのかというのはすごく楽しみな部分ですね。

小川 視点を与える──物語と客席をつなげる存在だと思っていて、“見る”という行為がとても重要な役なので、そこはしっかり考えて作っていきたいですね。亀田さんには最初「え? あのアパートの管理人の役?」って聞かれたけど、「違うんだよ!」って(笑)。

(後篇に続く)

取材・文:黒豆直樹 撮影:坂本彩美

『デカローグ 1~10』

2024年4月13日(土)~7月15日(月・祝)

会場:東京・新国立劇場 小劇場

https://www.nntt.jac.go.jp/play/dekalog/