映画祭は何をするべきなのか? 東京国際映画祭チェアマン&ディレクターに聞く今年のポイント

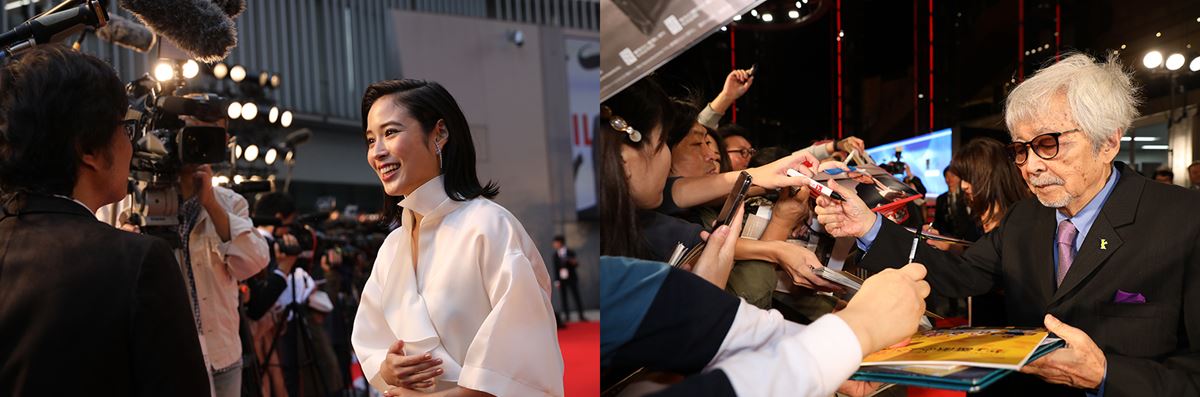

日本最大級の映画祭「東京国際映画祭」が10月23日(月)から11月1日(水)まで開催される。

本映画祭は2019年に安藤裕康氏がチェアマンに、長年に渡って東京フィルメックスのディレクターを務めてきた市山尚三氏が2021年からプログラミングディレクターに就任し、六本木から銀座エリアに会場を移して、様々な改革と改善を行なっている。

そこでは上映作品や会場を拡大するだけでなく、海外の映画祭、映画人との交流を深めたり、未来の映画界を担う才能をサポートするなどの試みが続けられており、映画祭としての活動はさらに国際色豊かに、さらに多くの人々を巻き込むものになっている。

配信や近場のシネコンで気軽に映画を楽しめるいま、映画祭は何をするべきなのか? どこに魅力があるのか?

安藤チェアマンと市山ディレクターに話を聞いた。

1:コロナ禍が収束し、映画祭の質・規模はさらに拡大

ここ数年、コロナ禍に世界中が翻弄され、多くの映画館や映画祭が苦戦を強いられたが、今年は街でもマスクをしている人の姿が減り、“コロナ前の日常”を感じている人も多いのではないだろうか? 東京国際映画祭もコロナ禍では、人の移動や交流が制限される中でさまざまな取り組みを行なってきたが、今年は海外渡航も自由になり、事務局が目指す映画祭の姿に向けて、さらなる改善を行なっている。

市山 昨年は10月になってやっと海外の方がVISAなしで日本に来られるようになった段階だったので、来たくても来られなかった方もいたのですが、今年は渡航も自由になったので、すでに多くの方から参加の知らせが届いています。

海外の映画祭も今年は雰囲気が違って、昨年までは会場に“マスクをしてください”という表示が出ていたんですよ。でも今年はマスクをしている人も見かけないですし、入国にあたってPCR検査をする必要もなくなった。そういう意味ではこれまで通りに戻ったと思います。

安藤 今年はヒューリックホールが新たに会場に加わります。毎年、会場を増やす努力も続いていますし、今年の上映作品数は昨年よりも25パーセント増えています。少しずつ質・量ともにアップしていっている段階です。

作品や会場が増えることはもちろんですが、来てくださった方が交わって、いろんな出会いや出来事が起こることが重要なので、そのための場としてのイベントも今年は増やします。そこで人が交流することが重要ですし、結果としてお祭り気分も高まって盛り上がると思います。昨年はイベントが計画的に配列されていなかったので、今年は「イベント分科会」を設けて、開催日と場所を調整しました。そうすることで今年は“毎日、どこかでイベントをやっている”状態になりました。

市山 ほぼ毎日、イベントやパーティがあるのはすごく良いことだと思っています。90年代ではあれば映画祭でなければ観られない映画もありましたが、いまはネットやブルーレイもあるので、映画祭をまわっている関係者にとっては、映画祭で映画を一生懸命に観るよりも、人に会うことが重要になっています。安藤チェアマンになってから、映画人やゲストの交流に力を入れ始めたのですが、ここ数年はコロナだったので今年はついにこれまでの努力が花開く年になると思います。

2:なぜ映画祭は連携をするのか?

ふたりが語る通り、今年は海外からのゲストが多く来日し、上映だけでなくシンポジウムやトークイベント、実力のある監督や俳優を招くマスタークラスなどが開催されるが、ゲストの中には映画の“実製作者”だけでなく、海外の映画祭のプログラマーや、各国の文化事業関連の担当者も多く含まれている。

安藤 今年の映画祭で最も力を入れたのは、海外のお客様を招くことです。我々が招待することもありますし、海外から自主的に映画祭に来てくださる場合もあります。今年はマーケット(TIFFCOM:東京国際映画祭と併催されるマルチコンテンツマーケット)もリアルで開催されますので、映画祭と合わせると600人以上の方が海外からいらっしゃいます。

コロナ禍が落ち着いて、海外の方、特にアジアの方がたくさん日本に来ています。カンヌ、ヴェネチア、ベルリンの映画祭は同じヨーロッパの中での開催で、飛行機に少し乗れば気軽に行くことができる。そこで交流が深まっていくのは当たり前のことで、欧州では多くの映画が複数の国の共同製作になっています。そんな状況を我々が単純にマネしようと思っても、ヨーロッパから日本やアジアに行くのは時間的にも費用的にもなかなかに大変です。

しかし、アジアの人であれば飛行機にちょっと乗るだけで行き来できる。東京国際映画祭はアジアの映画祭としての特色を出していきたいと思いますし、アジアの映画人や映画祭とも連携を深めていきたいと思っています。

市山 映画祭同士の交流は非常に大事なんです。もちろん、映画祭同士は上映作品を取り合うライバルではあるのですが(笑)、どちらも映画祭をやっている人間なので、話をしたり、情報交換したりすることがすごく重要なんです。安藤さんがチェアマンになってから国際映画製作者連盟(世界の映画やテレビ製作産業を束ねる組織で、カンヌ国際映画祭などのFIAPF公認国際映画祭の認定や支援も行っている)の会議にも出席するようになりました。そこでは各映画祭のメンバーが集まってウクライナ問題や映画の配信について話し合うので、そこでの意見はすごく参考になります。

映画祭のプログラマーを東京に招いて、そこで彼らが日本の映画を観たり、映画人に会うことが大事で、日本映画の今後につながっていくことを期待しています。そのことを計画的にやってきたのが釜山映画祭で、始まった時から各映画祭の関係者を招いて、そのことが2000年以降、韓国映画が世界に出ていくきっかけになりました。東京国際映画祭もそういう面でも日本の映画をもっとサポートするべきですし、映画祭の関係者と日本の映画人が出会う場も予定しています。

海外の映画祭は、濱口竜介監督や深田晃司監督のようなすでに海外で評価されている監督だけでなく“その次”の人たちを探しているんです。映画を観ることも大事だと思いますが、映画祭に人が集まることで、次の映画につながり、映画製作の環境ができていく。だから、上映作品に関連する人も招待するんですけど、未来につながるゲストをしっかりと招待したいと思っています。

なお、昨年は東京フィルメックスと近い時期での開催だったが、今年は少し離れた時期での開催になる。

市山 東京フィルメックスについては会場の都合だと聞いています。ですから今後もタイミングが合えば、同時期の開催もあるかと思いますし、個人的には人の交流を考えると時期が重なっていた方が良いと思っています。今年のフィルメックスのラインナップは本当に強力なので、どちらの映画祭も楽しんでもらいたいです。

3:チケットがなくても会場に行けば“新しい出会い”がある

例年、本映画祭では人気作品のチケットは発売と同時に完売になるケースもあり、映画ファンの中には“映画祭は行きたくてもチケットが買えないのでは?”と思っている人もいるかもしれない。

しかし、今年はこれまで以上にチケットの購入が煩雑にならないように仕組みを見直し、抽選販売される作品数も拡大。さらにチケットを持たずに会場に来ても楽しめる企画を数多く用意しているという。

安藤 この映画祭にはまだまだポテンシャルがあると思っていますから、まだ“入り口”の段階だと思っていますが、今年もできるだけのことはしました。来年以降はさらに良いものにしたいと思っています。それから同時期に千代田区や中央区とタッグを組んで食のフェスティバルをやって、お客さんに食も楽しんでもらえるようにしていきたい。

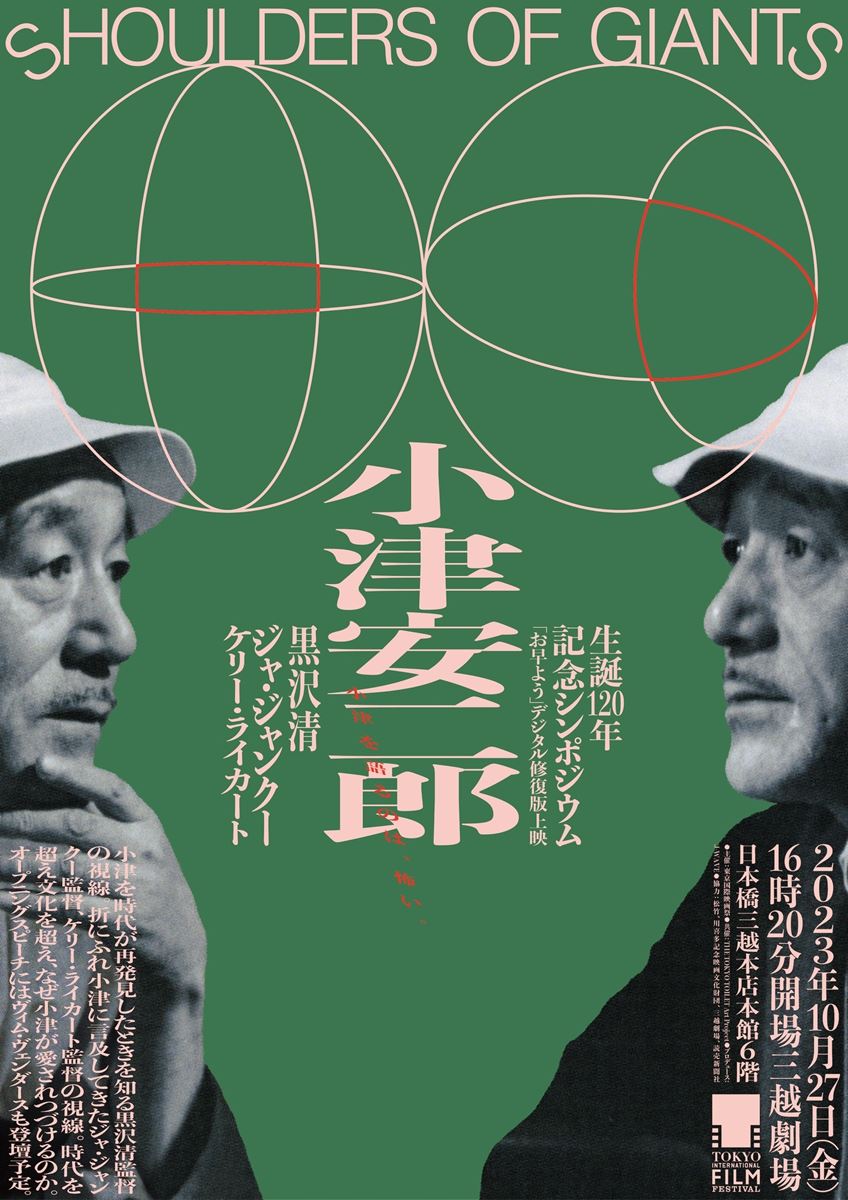

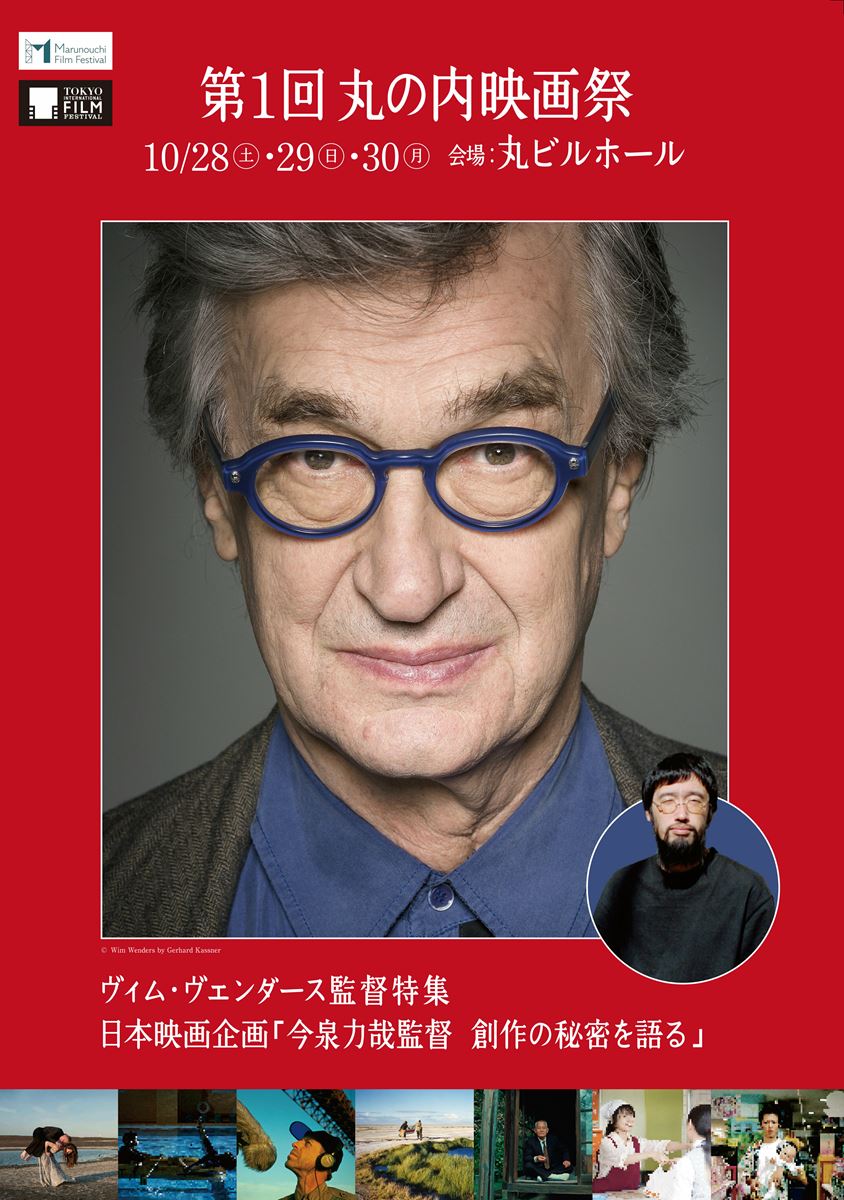

さらに今年から三菱地所主催の「丸の内映画祭」が東京国際映画祭との共催で始まります。第1回はヴィム・ヴェンダース監督と今泉力哉監督の作品が上映されます。また、三井不動産と共催の屋外上映会もあります。これまでよりもさらに広がりが出たと思いますし、これからもさらに広げていきたいです。

市山 すべての上映が事前に売り切れてしまうわけではないので、会期中に会場にフラッと来れば、観ることのできる映画があると思います。僕でも海外の映画祭では空いている時間に、観られるものにパッと入って面白い映画に出会うことがあるんです。いまは情報がどんどん入ってきますから、観る前に調べてから来る人が多いとは思うのですが、そうではない映画の見方を楽しんでもらいたいですね。

映画祭というのは、上映される時点でプログラムディレクターや事務局がすでに観て、フィルターを通ったものが上映されるので、パッと来ても良い映画に出会えると思います。

安藤 カンヌ映画祭に行くと海岸沿いの通りをみんなが歩いていて、周辺で買い物をしたり、食事を楽しんだりしています。街ぐるみで映画祭が行われているんです。映画だけ観たい人からすると、シネコンのような会場でまとまっている方が楽かもしれない。でも僕は東京国際映画祭は映画を観に来る人、地域で暮らしている方、銀座に遊びに来た人……みんなで盛り上がる映画祭にしたいんです。

だから、この時期にここに来ることで楽しめて、誰かに会えて、映画人たちはそこで次回作の話ができるようにしたい。この映画祭はまだまだ改善する部分があると思いますし、我々の努力が足りない部分もあります。これからも改善を続けて、規模も広げて、東京国際映画祭のことをもっと多くの人に知ってもらえるように一歩ずつやっていこうと思っています。

プロフィール

安藤裕康(あんどう ひろやす)

1944年生まれ。1970年に東京大学を卒業後、外務省に入省。外交官として米国、フィリピンや英国での勤務を経て、内閣総理大臣秘書官、在米国日本国大使館公使(特命全権)、中東アフリカ局長、在ニューヨーク総領事(大使)、内閣官房副長官補、駐イタリア特命全権大使等を歴任。2011年10月より2020年9月まで国際交流基金理事長として、外国との文化交流に取り組む。2019年の第32回TIFFよりチェアマンに就任。

市山尚三(いちやま しょうぞう)

1963年生まれ。松竹、オフィス北野をベースに主に海外の映画作家の作品をプロデュースする。主な作品にホウ・シャオシェン監督の『フラワーズ・オブ・シャンハイ』(1998)、カンヌ映画祭審査員賞を受賞したサミラ・マフマルバフ監督の『ブラックボード』(2000)、カンヌ映画祭脚本賞を受賞したジャ・ジャンクー監督の『罪の手ざわり』(2013)等がある。また1992年から1999年まで東京国際映画祭の作品選定を担当。2000年に映画祭「東京フィルメックス」を立ち上げ、ディレクターを務めた。2013年より東京藝術大学大学院映像研究科の客員教授。2019年、川喜多賞受賞。2021年、東京国際映画祭プログラミング・ディレクターに就任。

開催概要

期間:2022年10月23日(月)~11月1日(水)

会場:日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区

※映画祭公式サイトにて、メルマガ会員向け抽選販売、先行抽選販売に続いて、10/14(土)に一般販売を部門別で開始。詳細はこちら

第2回

第3回